例年ですと、多くの小学校では夏休みが始まっている時期ですが、春に休校が続いたため、今年は、今もランドセルを背負った子供たちの登校姿が見られます。地域によって若干の違いがあるでしょうが、夏休みが2週間から20日程度となる所も多いようです。

そんな中、例年のように自由研究の宿題が出されるのかどうかちょっとわかりませんが、科学の目を養う夏休みの体験の一つとして、親子で取り組める理科実験についてご紹介したいと思います。

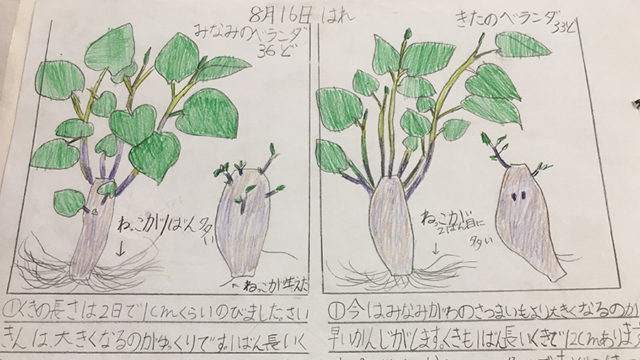

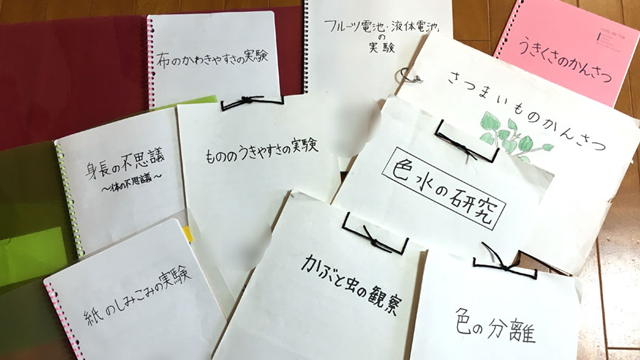

前回は「さつまいものかんさつ」についてご紹介しましたが、植物や昆虫などを観察し続けるのには、ある程度の長い期間が必要です。もちろん観察を通して生き物の成長の変化を記録することは、自然の不思議を肌で感じるとてもいい経験になると思いますが、継続するのはなかなか大変です。そこで、今回は、1日でできる実験を紹介します。

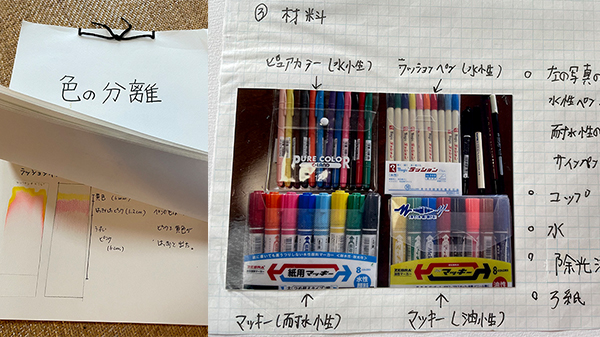

紙のしみこみの実験

この実験は娘が4年生の時に行ったものです。以下、娘と一緒にまとめた実験の記録をご紹介します。

- 実験のきっかけ

習字の時間に、すみで習字紙に字を書いたら、すみがにじんで、書いたときよりも字が太くなりました。けど新聞紙に練習で書いたら、ぜんぜんしみこみませんでした。同じすみで書いたのに、にじみ方がちがうんだなあとおもいました。習字紙と新聞紙でちがいがでたので、他のいろいろな紙でもしみこみ方の実験をしてみて、ちがいが出るのか調べてみたくなりました。また、すみだけでなく、水や牛にゅうなど家にあるいろいろな液体でも実験してみて、しみこみ方をくらべてみることにしました。

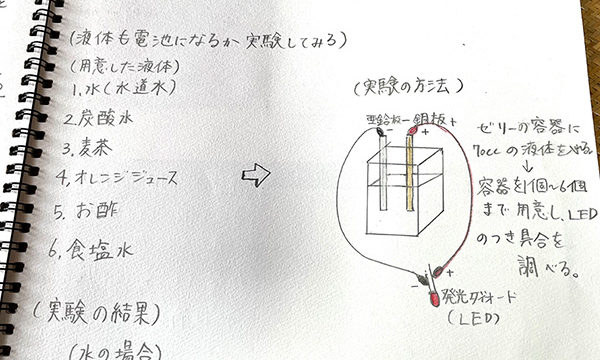

- 実験の仕方

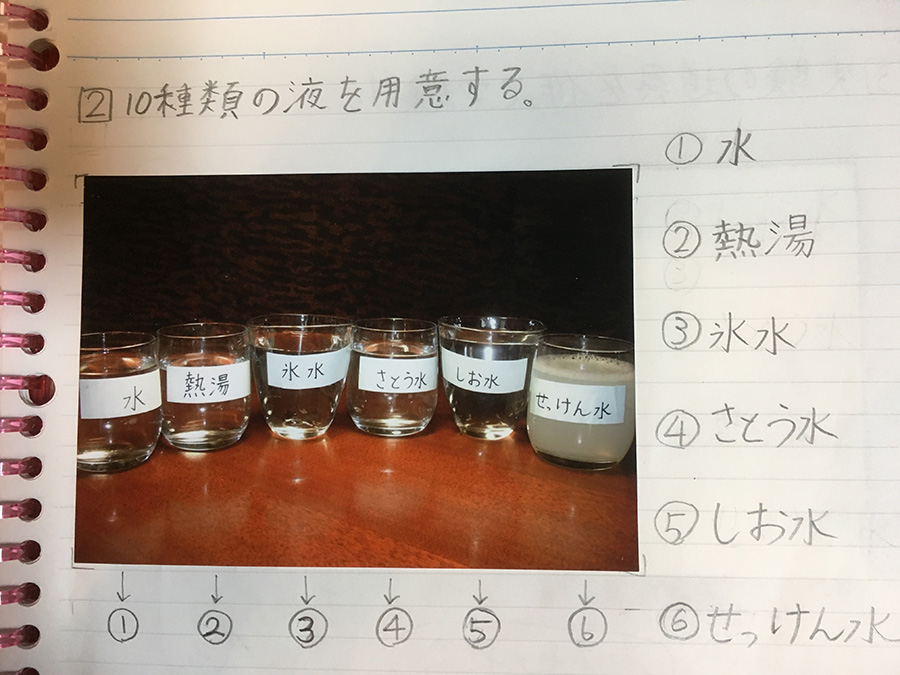

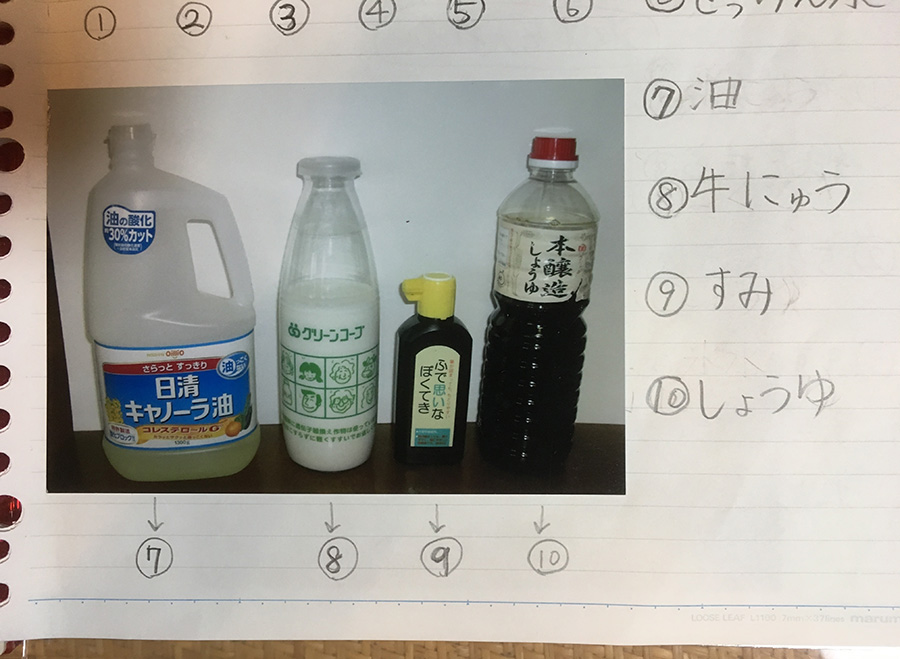

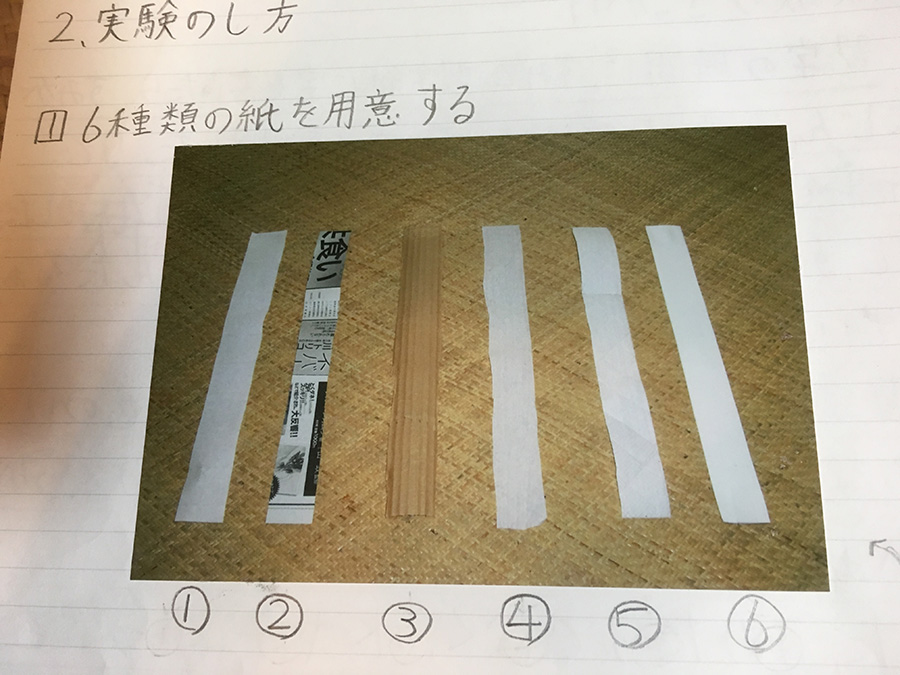

⑴6種類の紙を用意する

①習字紙 ②新聞紙 ③ダンボール ④トイレットペーパー ⑤キッチンペーパー ⑥画用紙

※たて30㎝よこ3.5㎝にそろえる

※たて30㎝よこ3.5㎝にそろえる

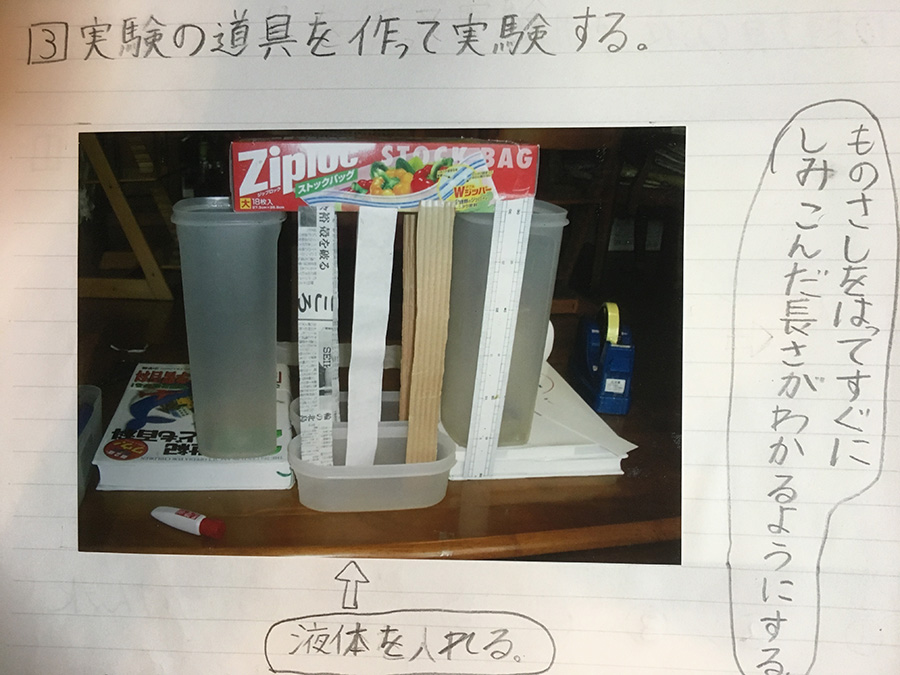

- 実験の道具を作って実験する

ポイント・わざわざ道具や材料をお金をかけて揃えなくても、工夫次第で身近にあるもので実験ができると思います。私たちは、条件を同じにして、できるだけしみ込み方の正確なデータを取れるようにと試行錯誤をして、以下のような実験道具を作りました。

※しみこんだ長さがわかるように、道具にはものさしを付けている

※しみこんだ長さがわかるように、道具にはものさしを付けている

※プラスチック容器に液体を入れる①液体を入れた容器に、同じ長さ同じはばの紙をたらす。

(紙は2~3㎝液にひたるようにする)

②5分おきに何㎝液体がしみこんだかはかる。 - 実際の実験の様子

(水の場合)

※吸い上げ方がわかりやすいように少しだけ絵の具で色をつけた。

※吸い上げ方がわかりやすいように少しだけ絵の具で色をつけた。

(しょうゆの場合)

液体に紙をたらすと、紙に液体がじわりじわりとしみ込んでいき、下から上の方に液体が上がっていきます。5分おきにどの位液体が上がったか記録をしていきます。すると、6種類の紙の液体の上がり方に違いが出ることがわかってきます。また、液体の種類によってもすぐにしみ込む液体としみ込みにくい液体があることもわかってきます。やはり、実際に実験をしてみるといろいろな事が結果として出てくるのでおもしろいです。このようにして、10種類の液に6種類の紙をたらした時のしみ込み方の違いを、まずは表に整理してまとめました。

液体に紙をたらすと、紙に液体がじわりじわりとしみ込んでいき、下から上の方に液体が上がっていきます。5分おきにどの位液体が上がったか記録をしていきます。すると、6種類の紙の液体の上がり方に違いが出ることがわかってきます。また、液体の種類によってもすぐにしみ込む液体としみ込みにくい液体があることもわかってきます。やはり、実際に実験をしてみるといろいろな事が結果として出てくるのでおもしろいです。このようにして、10種類の液に6種類の紙をたらした時のしみ込み方の違いを、まずは表に整理してまとめました。 - 実験の結果

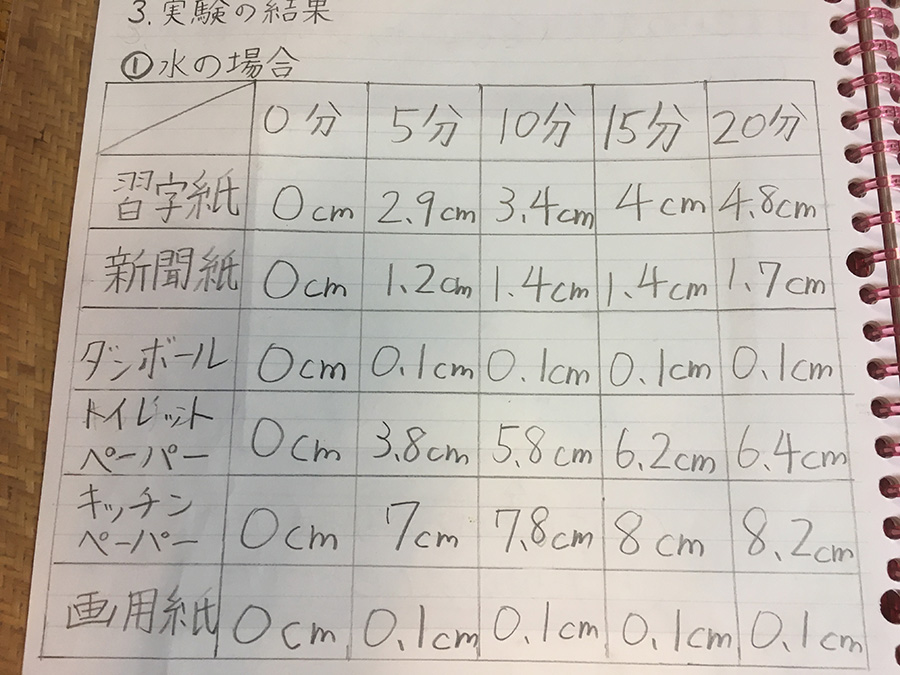

①水の場合

上記の写真の表が、娘がまとめた記録です。10種類の液体ごとに、上記のような表を書きました。表にしてまとめると、きちんと実験をしたということがわかりやすく伝わると思います。表の下には、観察をして気づいたことなどを箇条書きにして書きました。(水の場合)

上記の写真の表が、娘がまとめた記録です。10種類の液体ごとに、上記のような表を書きました。表にしてまとめると、きちんと実験をしたということがわかりやすく伝わると思います。表の下には、観察をして気づいたことなどを箇条書きにして書きました。(水の場合)

・キッチンペーパーやトイレットペーパーは、液に入れた瞬間すぐに水を吸い上げました。

・新聞紙の水の吸い上げ方はゆっくりでした。

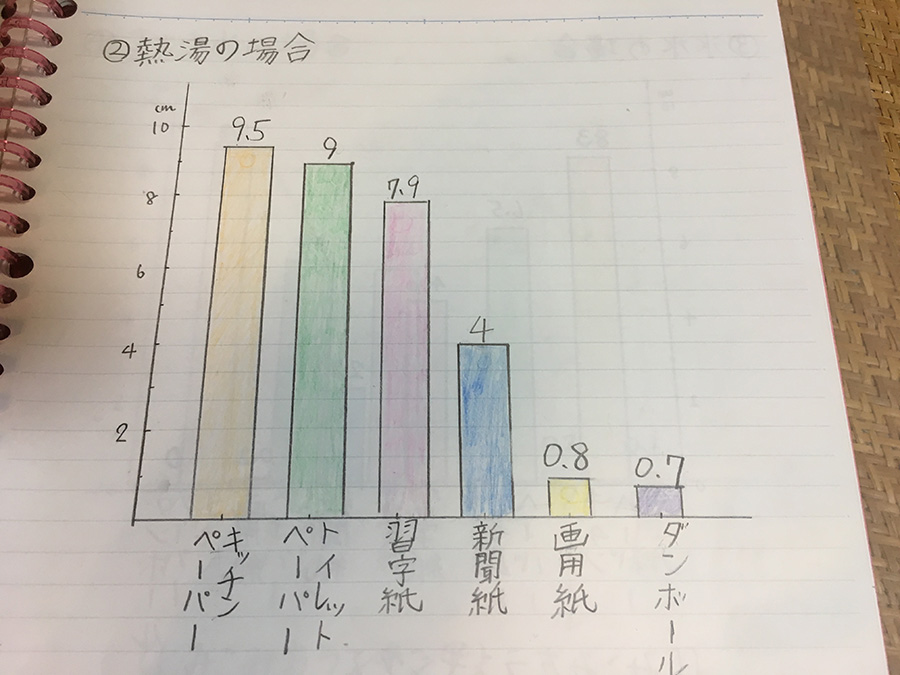

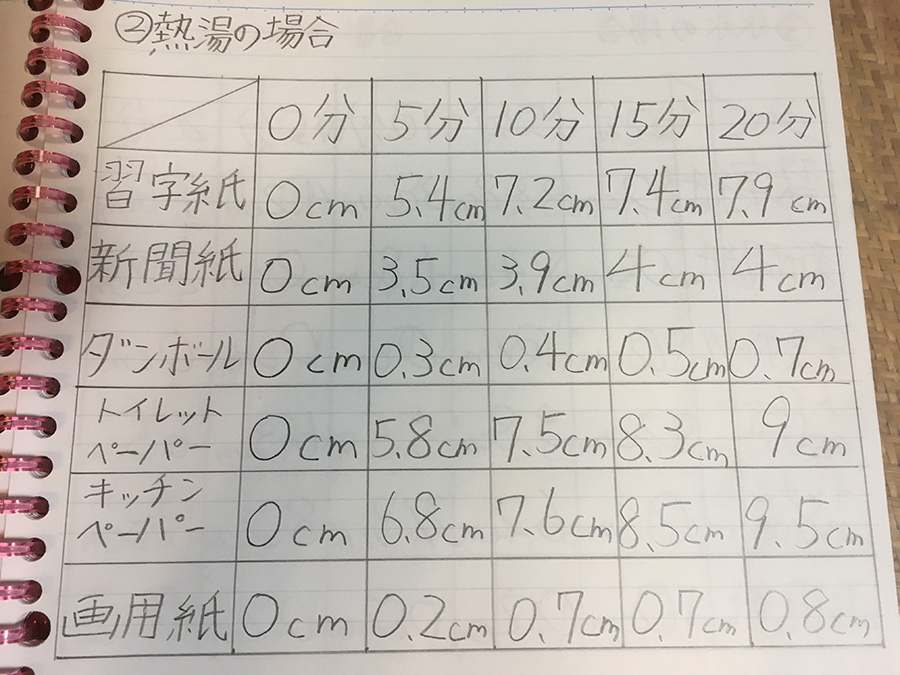

・ダンボールや画用紙は、ほとんど水を吸い上げませんでした。②熱湯の場合

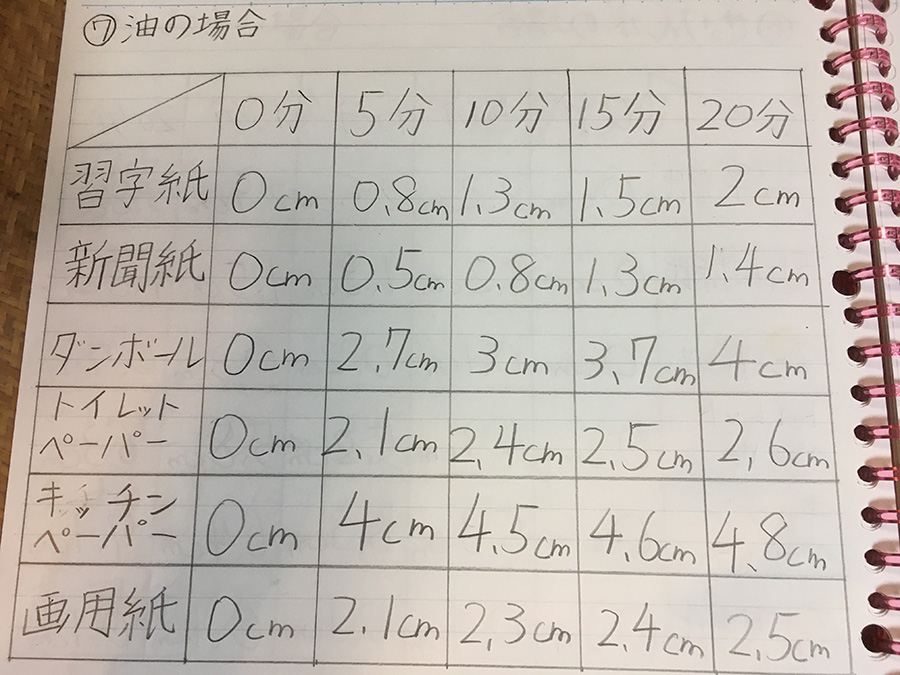

・水の時よりも全部の紙が多くしみ込んでいました。・ダンボールや画用紙は水の時0.1㎝しかしみ込んでなかったけど、熱湯ではダンボール0.7㎝画用紙0.8㎝と1㎝近くしみ込んでいました。③油の場合

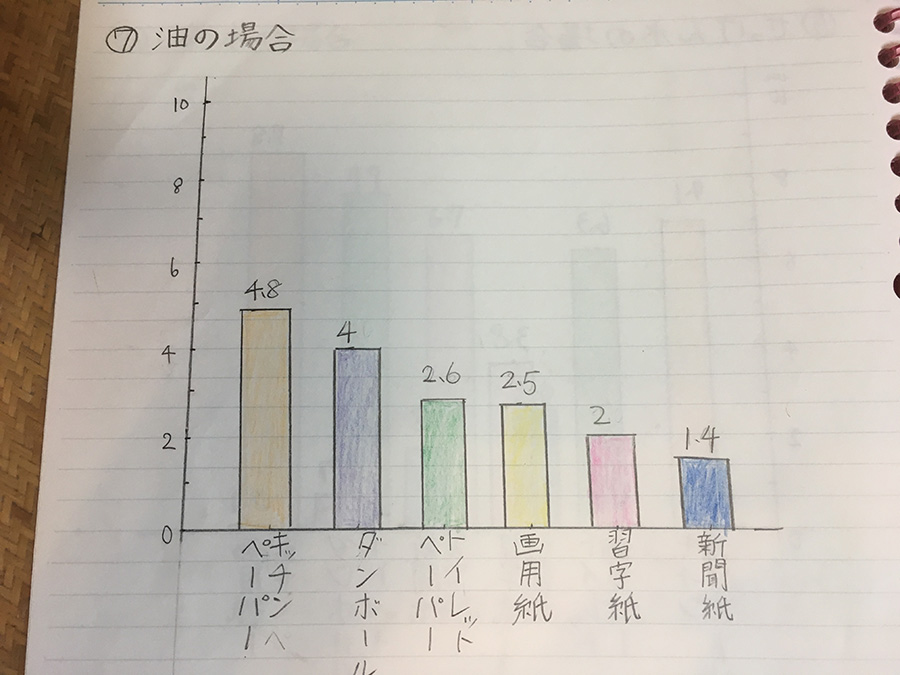

・全体的にはあまりしみ込みませんでした。

・全体的にはあまりしみ込みませんでした。

・ダンボールと画用紙がとてもしみ込んだのでびっくりしたし、疑問に思いました。残りの7種類の液体も同じように表にまとめました。

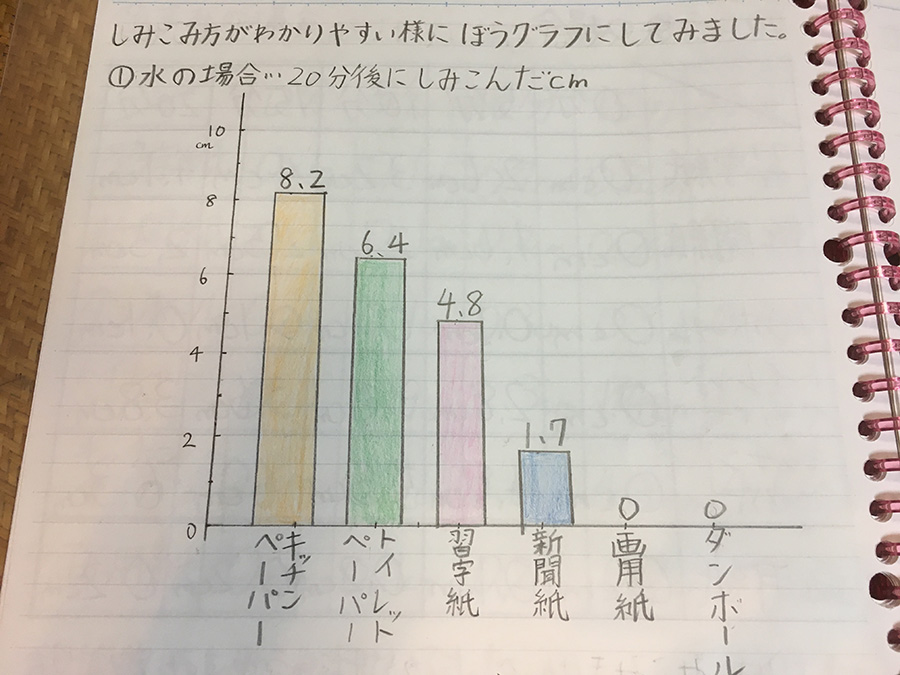

このように、表にすることできちんとした記録をまとめることは出来ましたが、この表だけではどの紙がしみ込みやすいのか一見しただけではわかりませんよね。そこで、この表の記録を棒グラフにしてみると、とても分かりやすく伝える事ができました。

しみ込み方ランキング1位・・キッチンペーパー

2位・・トイレットペーパー

3位・・習字紙

4位・・新聞紙

5位・・画用紙

5位・・ダンボール他の7種類の液体もこの棒グラフを書いてまとめました。

科学コンテストの審査員の先生のアドバイスによると、せっかくいい実験・観察をしても、読んだ人がよくわからないというまとめ方では意味がないので、絵や表、グラフなどを使って、きちんと順序立てて整理してわかりやすく書くというのがとても大事だという事です。

この整理して書くというのは小学生だけでは難しい部分もあると思いますので、おうちの人も一緒にアイデアを出しながらまとめると良いのではと思います。

- わかったこと

・どの液体で実験してみても、しみ込み方が一番早かったのはキッチンペーパーでした。どの液体でも1番でした。次はトイレットペーパーです。ほとんどの液体で2番目にしみ込みやすかったです。

キッチンペーパーやトイレットペーパーは、水がしみ込みやすい性質だという事がわかりました。また、新聞紙よりも習字紙の方がしみ込みやすい事もわかりました。習字の時間に、習字紙よりも新聞紙に書いた方があまりにじまなかった理由がわかりました。・画用紙やダンボールは、ほとんどの液体でしみ込みにくいでしたが、油の時は他の紙よりもしみ込んだので驚きました。画用紙やダンボールは油がしみ込みやすい性質だという事がわかりました。・以上の事から、紙の種類によってしみ込みやすい紙としみ込みにくい紙がある事がわかりました。・キッチンペーパーは台所で野菜の水分を取ったり、ふきんの代わりに使ったり、水をよく吸う役目があります。・トイレットペーパーは、トイレに流すと時、すぐに水に溶けないといけません。なので、液体もしみ込みやすくなっているのかなと思いました。

・逆にダンボールは、荷物などを運ぶときに水にぬれたりしても強くないといけないし、画用紙も絵の具で絵を描く時とかに水に弱かったらやぶけてしまうので、しみ込みにくくなっているのかなと思いました。紙の役目によって、しみこみやすさも違ってくるのかなと思いました。

次に、行った実験結果をどの液体が1番しみ込みやすいのかという視点で、グラフにまとめてみました。

- どの液体が1番しみ込みやすいかの結果

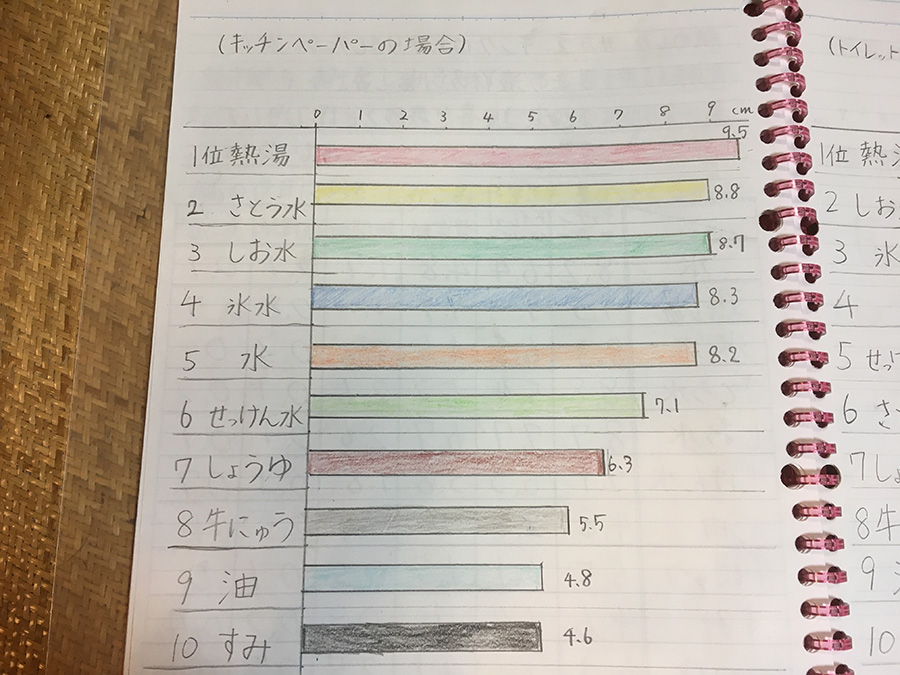

(キッチンペーパーの場合)

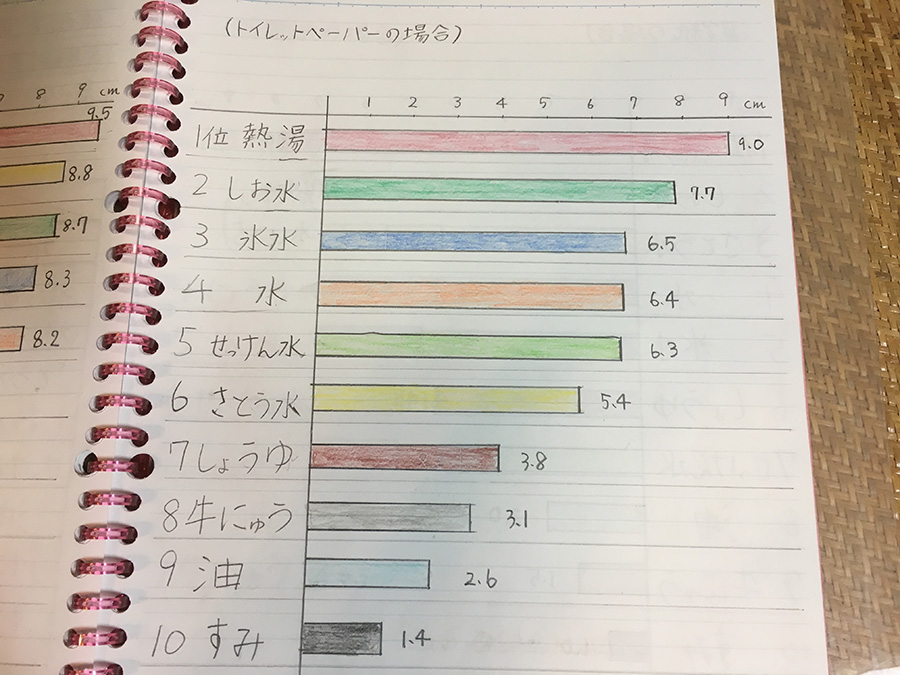

(トイレットペーパーの場合)

(トイレットペーパーの場合)

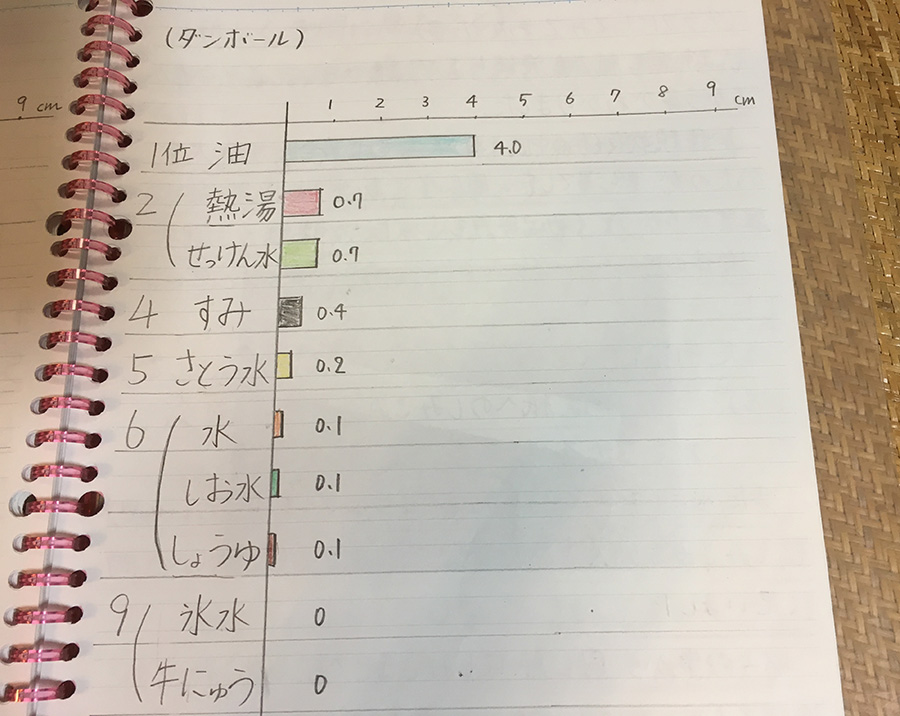

(ダンボールの場合)

(ダンボールの場合)

- グラフにしてみてわかったこと

・10種類の液体の中で1番紙へのしみ込み方が大きかったのが熱湯でした。同じ水でも、水、氷水、熱湯と温度が違うとしみ込み方も違ったのでおどろきました。液体の温度が高いとしみ込み方が大きいのかなと思いました。・牛乳や石けん水や墨など、なにかどろっとしているような液体は、紙へのしみ込み方が少なかったので、なぜそうなるのかなあと思いました。・また、水に塩や砂糖を加えた方が、何も加えない水よりもしみ込み方が大きかったので、どうしてそうなるのか疑問に思いました。・以上の事から、同じ紙にしみ込ませても、しみ込みやすい液体としみ込みにくい液体があることがわかりました。

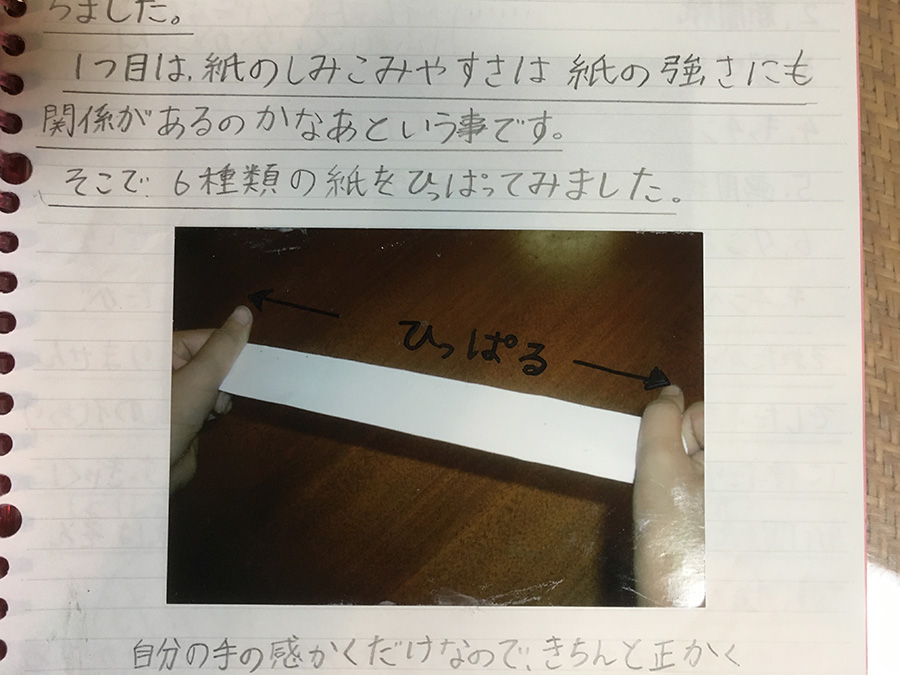

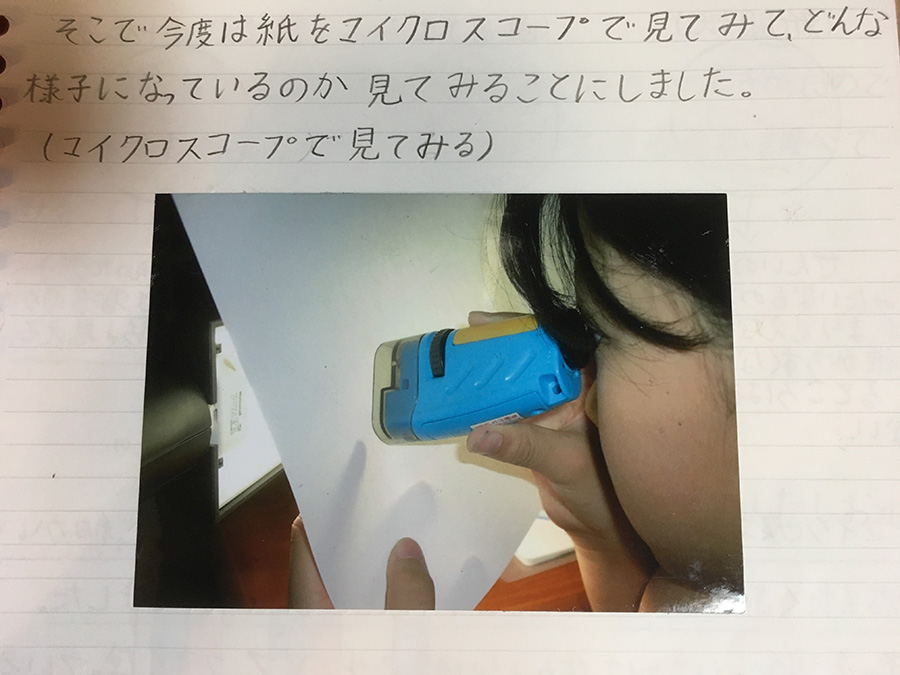

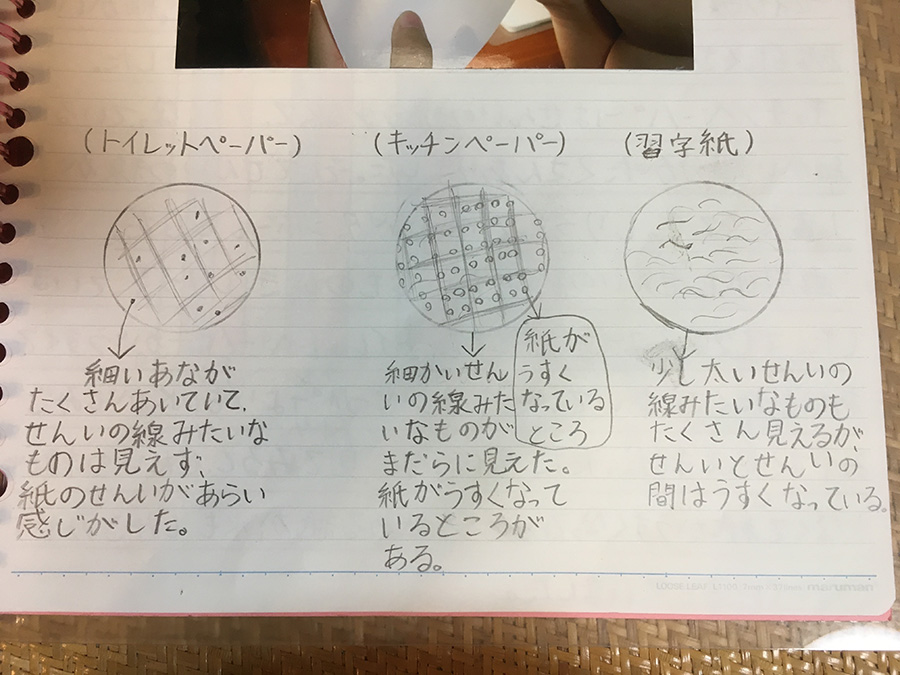

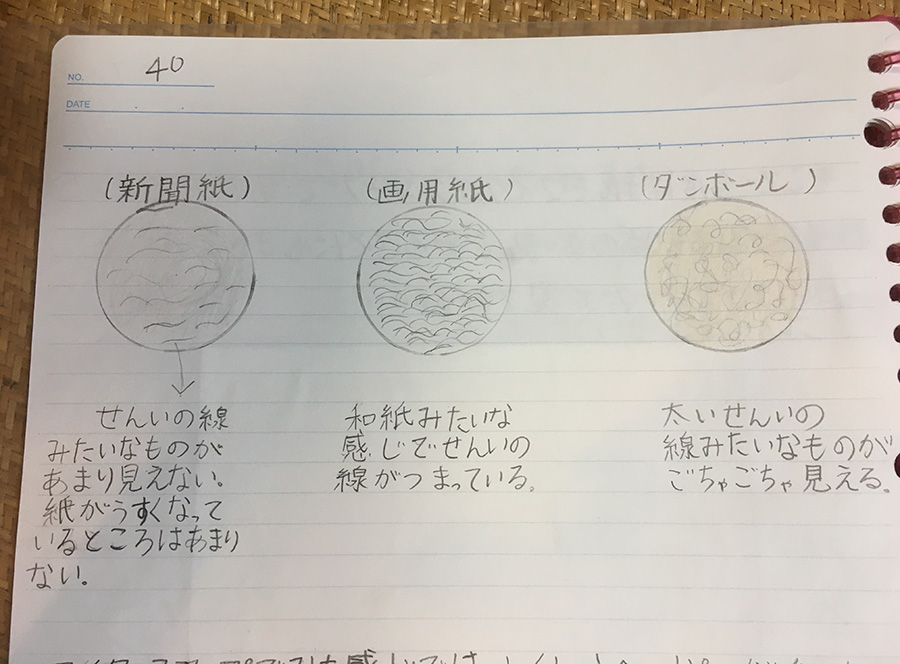

この後、紙のしみ込みやすさは、紙の強さにも関係があるのかな?という新たな疑問がわいたので、6種類の紙を引っ張ってみて、紙の破れやすさを調べたり、紙をマイクロスコープで観察してみて、紙を拡大した時の様子がどうなっているのか調べてみたりしました。

(マイクロスコープで紙を拡大してみたときの様子)

このように、紙のしみ込みの実験をして、いろいろな角度から考察しました。

このように、紙のしみ込みの実験をして、いろいろな角度から考察しました。

①どの紙がしみ込みやすいのか?

②どの液体が1番しみ込みやすいのか?

③紙の強さや紙の構造を調べる行った実験は半日もすれば終わりますが、実験結果を①紙のしみ込みやすさと②液体のしみ込みやすさという別な角度から考察することで、多角的に実験を考察することができました。子供と話し合いながらまとめ方を工夫することも大事だと思いました。

- まとめ夏休みに紙についていろいろ調べて、楽しく実験をすることができました。実験をしようと思ったら、身近にある材料を使うだけで、今まで知らなかったことがいろいろわかるんだなあと思いました。そして、実験を進めていったら次から次に「なんでだろう?」「どうしてこうなるのかな?」と疑問に思う事も出てきました。例えば「水よりも熱湯の方がしみこみやすいのはなぜなのか?」などです。これからも本で調べたりいろいろ実験したりしながら紙についてもっと詳しくなりたいと思いました。

以上が「紙のしみこみの実験」の内容です。

前述の審査員の先生が、科学というのは「まず、ものを見る目が大事」で、自分の身の回りのちょっとした出来事に対し「どうしてなんだろう?」という疑問・興味関心を持つことから科学は始まると話されていました。

この紙のしみ込みの実験も、子供が習字の時間に感じた素朴な疑問がきっかけで始めました。そして、自分なりに工夫して実験をしていくと、本当にいろいろな結果が出てきて面白いので、子供もとても興味を持って取り組んでいました。

私も文系出身で理科はあまり得意ではなかったので科学的なアドバイスはできませんでした。しかし、小学校の自由研究は、実験や観察を通して子供なりの視点で興味の幅を広げ、それに親は粘り強く寄り添いながら一緒に自由研究を進め、まとめるというのが大事ではないかと思いました。

結果として親子のコミュニケーションもとれて、親子で成し遂げる達成感のようなものも味わう事が出来ました。子供たちが大きくなった今、振り返るととても懐かしい思い出です。

今年は、夏休みの自由研究の宿題がないかもしれませんが、このような時期で、親子で過ごすおうち時間が多いかもしれませんので、簡単な実験を親子で行うのも良い時間の過ごし方かもしれませんね。