新型コロナウイルスの感染拡大が世界中を震撼させています。未だその出口が見えない中、私たちには新型コロナウイルスと共存していく「新しい生き方」が求められています。

人から人へと伝えたい「ことづて」を紡いできた「てのん」がお届けする新シリーズ。新型コロナウイルスと向き合う人たちのお話から、コロナの時代を生き抜く知恵を見つけられたらと思います。

シリーズ Zoomインタビュー動画

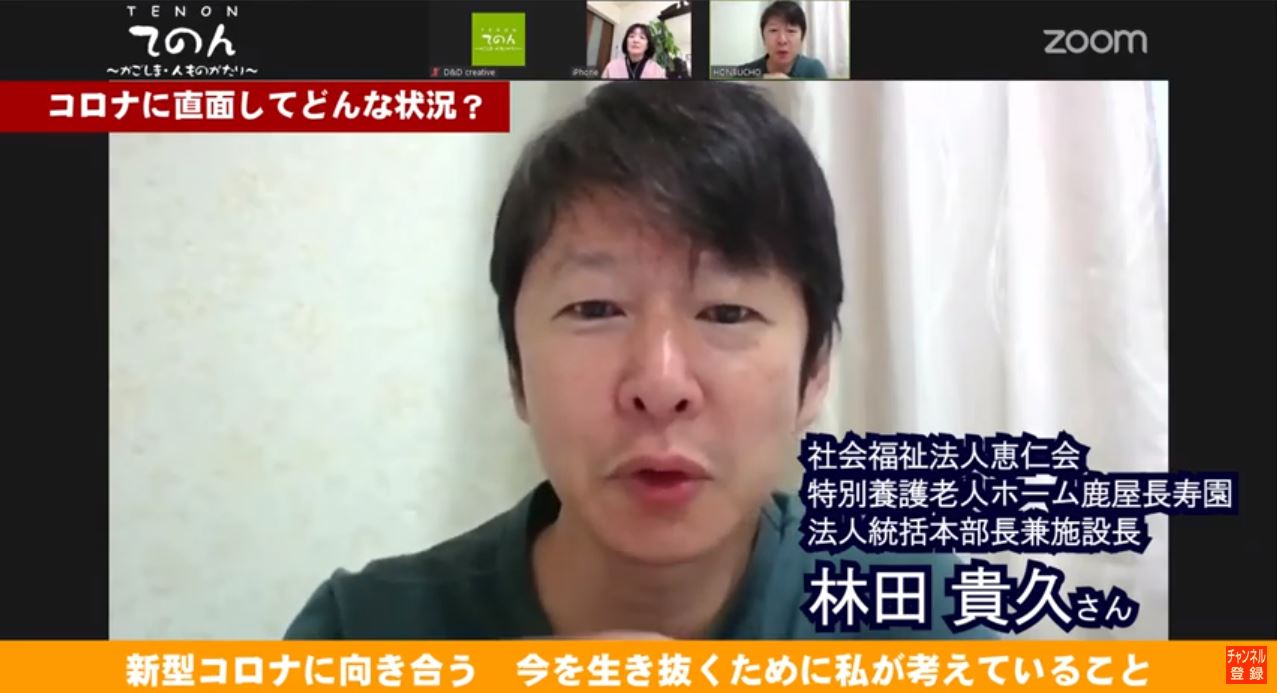

【ZOOM インタビュー】シリーズ・新型コロナウイルスと向き合う

今を生き抜くために私が考えていること

福祉界のリーダー・林田貴久さんに聞く

シリーズを始めるにあたって

今年に入って日本にも新型コロナウイルス感染拡大の波が大きく押し寄せてきました。世界的なパンデミック宣言、海外でのロックダウン、緊急事態宣言…私たちがかつて経験したことが無いような我慢の日常を強いられています。

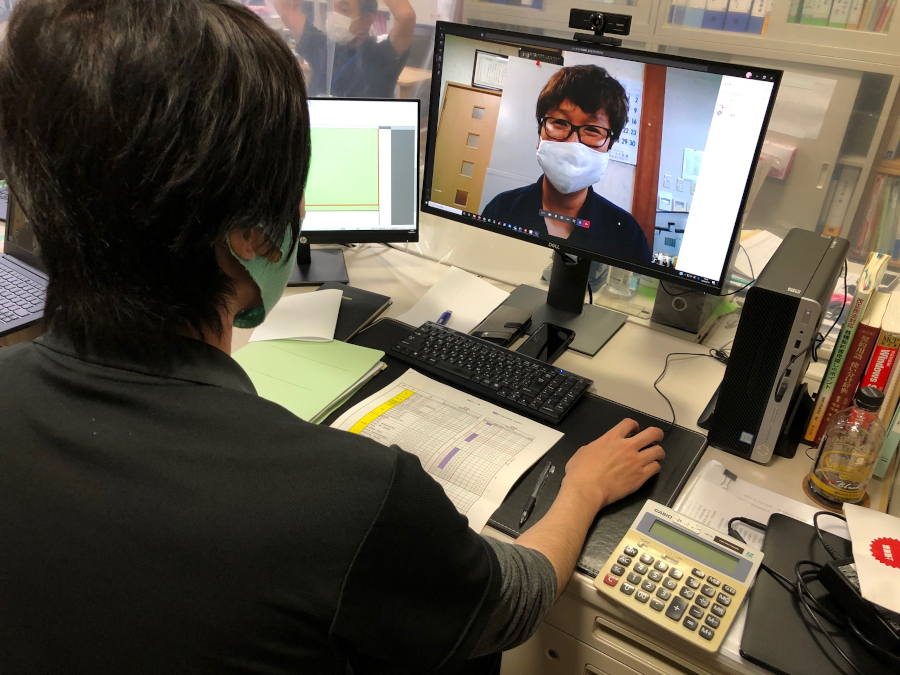

一方で「これから私たちの仕事は、暮らしはどうなっていくの?」という不安の声も聞こえてきます。取材する側にも、ソーシャルディスタンスが求められています。そこで、みなさんが新型コロナウイルスとどう向き合い、どう乗り越えようとしていらっしゃるのか、オンラインで結び、その声をお届けすることになりました。

仕事や活動の内容、立場の違う方々に登場していただき、率直に語っていただきます。今の気持ちを互いに共有しながら、試練を乗り越えていく力に変えていけたらと思います。

1回目のゲストは福祉界を引っ張る人・林田貴久さん

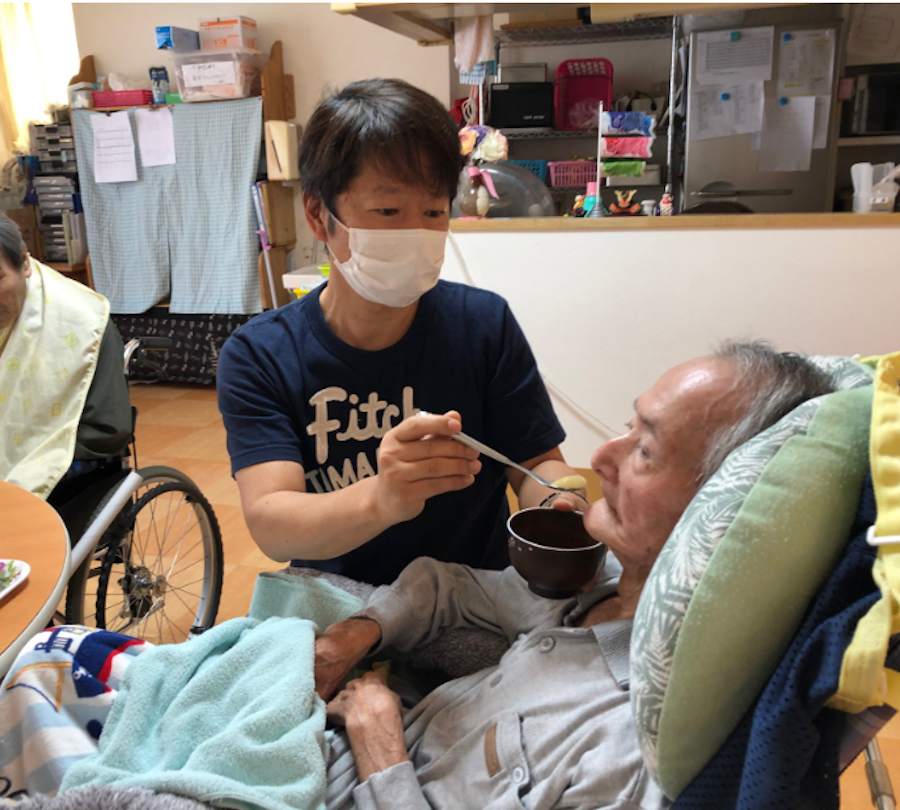

これまで度々「てのん」にご登場いただいている林田貴久さんは、鹿児島の鹿屋市を拠点に27もの高齢者福祉事業を展開する法人の統括本部長で、特別養護老人ホーム鹿屋長寿園の施設長でもあります。

新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化する中で、重症化リスクが極めて高いと言われるお年寄りが暮らす高齢者施設や介護サービスの利用現場はどうなっているのか、とても気になっていました。その時、真っ先にお話を伺ってみたいと思ったのが林田さんでした。

今は総勢450名もの職員を束ねる組織のトップにいる林田さんですが、どんな事態にも、包み隠しなく情報開示して下さる姿勢や、福祉専門職として長く現場にいた経験から「徹底した現場主義」を貫いている姿を見ていて、この緊急事態にどのように向き合っていらっしゃるのか、是非聞いてみたいと思ったのです。

やっぱり、快諾!何でも話しますよ

「何かお役に立てることがあったら、何でも話しますよ。」といつものフランクなご返事がかえってきて、施設長室とを結んでお話を伺うことになりました。テーマは「介護現場の最前線から見えてきたこと」ゴールデンウィーク前の取材で「STAY HOME」を呼びかける記事を書かせて頂きましたが、今回は、もっとじっくりとお話を伺うことできました。

ZOOMインタビューにて

「(コロナの感染は)正直今も怖い。でも怖がっている場合じゃない。」そんな話から始まった林田さんのインタビュー。これまでの感染症とは格段にレベルの違う脅威を感じたと言います。

ヨーロッパの高齢者施設ではクラスター(集団感染)によって多数の犠牲者が出ていました。ひとたびウイルスが持ち込まれるとたちまち介護崩壊が起こってしまうことが予測される中で、現場をどのように仕切ってきたのか、何を大事にしてきたのか、そして今後介護現場はどう変わっていくべきなのか、新型コロナウイルスとの共存のあり方についてお話を伺いました。

どんな質問にも明快にお答えいただき、幾つもの言葉が印象に残りました。

- 明確な強いメッセージを伝えることの大切さ

利用者や家族、職員の不安やストレスは相当なものがある。日々、刻々と変わる情報の中で正確な情報を掴み、なぜ今、こういう行動が必要なのか、具体的明確に伝え続けていくことが大切 - 働き方改革と新しいコミュニケーションツール

zoom会議やオンラインでの業務連絡などが一気に進んだ。これまでの仕事の仕方を見直し、人手不足の介護現場の働き方改革を進める良い機会として捉えたい。家族との面会が出来なくなった利用者が家族とスマホやタブレットを使って交流するなど、これまでになかったコミュニケーションツールの活用も始まっている。

災いの中で生まれた新しい変革として生かしたい。

- 集団ケアから「密をつくらない」個別ケアへ

今、ほとんどのレクリエーションや季節行事はストップしている状態。これを戻していく際に、これまでの集団ケアの見直しが必要。おそらく個別ケアが当たり前になる時代がやってくる。これからは、小さな単位(少人数)での分散型ケアへと移行していくだろう。

- 支援の再開に向けて

買物支援など滞っている地域の方々への支援も、形を変えて再開していくことが必要。その際も、大人数にならないことが大前提。単位を小さくして、回数を増やすなどこれまでと違う新しい介護モデルをつくっていくことが必要。

- ウイルスと共存していく心の構え

終息の兆しがみえても、新型コロナウイルスとの戦いは、おそらく長期戦になるだろう。現場は「いずれ自分のところで起きるかもしれない」という想定の下に、しっかりとした準備しておくことが必要。その準備が生きる時が必ず来る。その上で「たじろがない、どたばたしない、腰を据えてやる」ことが大切。

利用者や家族や職員が不安にならないように、しっかりとした感染予防対策を整え、こんな風にすれば大丈夫ということを具体的に示したうえで、分かりやすく、繰り返し、伝え続けていくことが大切。

- インタビューを終えて

林田さんのお話からは、緊急事態に直面した時、『どう準備し、どう対応したらいいのか』組織のリーダーとして「何が必要か」といった心の構えが伝わってきて、福祉の世界だけでなく、感染リスクの高い職場で頑張って働き続けていらっしゃる方々や職場の雇用管理に携わっている方々にも聞いていただきたいお話でした。

「やるべきことをやった上で、たじろがない、腰を据えてやる」という言葉が心に残り、試練を新たな変革としてとらえる前向きなメッセージに励まされました。

林田さん・第2弾インタビュー予告

~介護改革を掲げる新プロジェクトを聞く~

そして林田さんは、このほど志を同じくする仲間と「介護を当事者の手に取り戻すプロジェクト」を立ち上げました。

プロジェクトは、現場実践者が主体となる人生の支援【LIFE IS ONESELF~人生は自分自身のもの】を掲げ、誰もが大切にされる社会の実現を目指しています。

目指すは10万人の賛同者。その声を国に届け、政策提言へ繋げる計画です。

コロナ禍の中、鹿児島から福祉の新しい風を興そうと立ち上がったこのプロジェクトについてのお話は、また次回お伝えします。