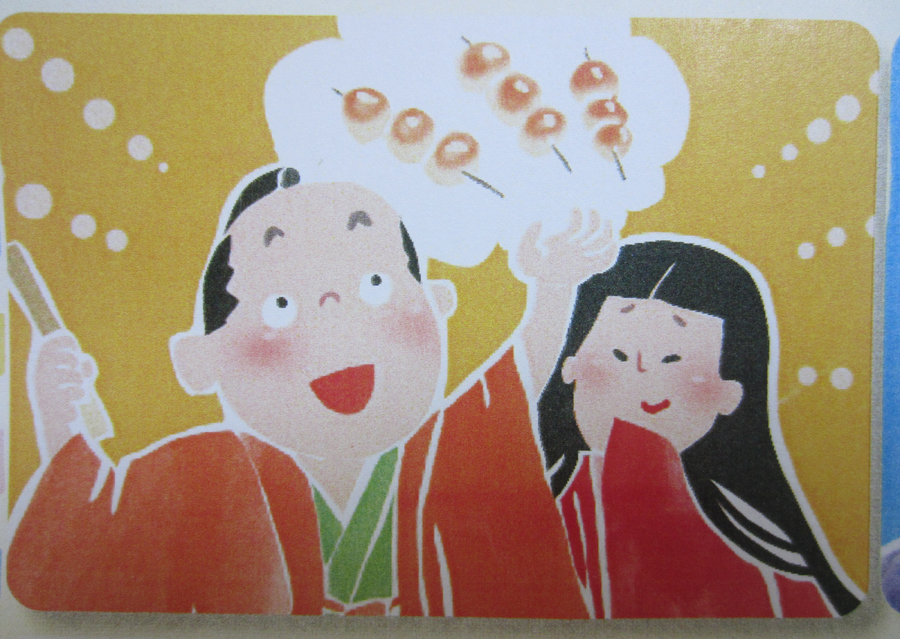

先日「てのん」で鹿児島名物・しんこだんごのつくり方ご紹介しました。素朴で香ばしいお醤油味は、鹿児島県民にとって郷愁を感じるソールフードですよね。

そのしんこだんごの生みの親と言われているのが、南北朝時代から室町時代にかけて活躍した石屋真梁というお坊さまだったことはあまり知られていません。

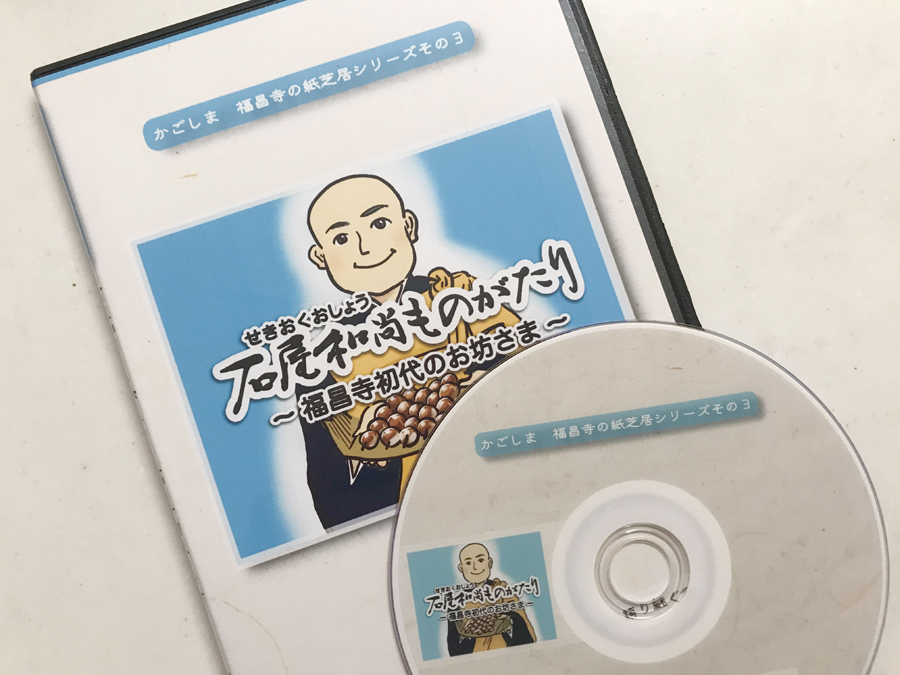

どんな方だったんでしょうか?それに「しんこだんご」って名前はどこからきたの?和尚さまのものがたりが紙芝居になりました。

紙芝居ができるまで

紙芝居を作ったのは、「福昌寺跡を守り、歴史を子どもたちに語り継ぐ会」です。これまで毎年、島津家の菩提寺として栄えた福昌寺ゆかりの方々を取り上げ、オリジナル紙芝居をつくって、子どもたちと一緒に歴史を楽しく学ぶおはなし会を開いてきました。

その福昌寺の初代のご住職だったのが石屋真梁(せきおくしんりょう)和尚です。去年の夏休み、石屋和尚さまの遺徳を偲び、その功績を語り継ごうと和尚さまのことを紙芝居にして、和尚さまの生まれ故郷・日置市伊集院町でお話し会を開きました。

紙芝居がDVDに

その和尚さまのことをもっと多くの方に知ってもらいたいと、その紙芝居がDVDになりました。

鹿児島が生んだ名僧であり、鹿児島名物「しんこだんご」の生みの親とも言われている和尚さまのことが15分程のものがたりになっています。

シナリオを書いたのは、この会の発起人の淵上世以子さん、原画は淵上さんの娘さんで、鹿児島を拠点にイラストレーターとして活動する淵上冴己さんが描きました。私も会のメンバーとして、語りのお手伝いをさせていただきました。

【ウェブで紙芝居】石屋和尚ものがたり♪

今回、ウェブサイト「てのん」を通してみなさんに紙芝居をお届けできることになりました。新型コロナウイルスの影響で思い切って外に出られず、おうちで過ごす時間が増えているみなさんのちょっとした気分転換になれば嬉しいです。

【動画】

大人も子どもも楽しみながら歴史のことが分かる紙芝居

DVD(15分程度)

いかがだったでしょうか?

石屋和尚さまが亡くなられてから、およそ600年の時が流れました。

その昔、和尚さまが貧しい農民たちを救うためにつくったといわれるしんこだんごが、今も鹿児島の人たちの間で愛され続けていることに感慨深いものを感じました。

禅の教えを広めながら、多くの人たちに学問を教え、常に民のために心を尽くしてこられた和尚さまの心をいただきながら、改めてしんこだんごを味わってみたいなぁと思いました。

石屋和尚ゆかりの地のご紹介

石屋和尚さまとそのお弟子さま方が開山したお寺は、九州一円、山口、四国にまで及んでいて1000ヶ寺とも言われていて、今も450ヶ寺がのこっています。石屋和尚さまは、まさに鹿児島が生んだスーパーお坊さまだったのですね。最後に、石屋和尚さまゆかりの地を幾つかご紹介しましょう。

1 福昌寺跡(鹿児島市池之上町)

鹿児島市の池之上町にある和尚さま開山の福昌寺跡。長年島津家の菩提寺として栄えました。南九州屈指の規模を誇り、最盛期は1500人もの僧侶がいて、ひとつの村のようだったそうです。

信仰の地としてだけでなく、薩摩藩の学問所としての役割も果たしていたようです。今は、お寺は残っていませんが、島津家歴代の墓地となっていて、島津斉彬公や久光公のお墓もあります。

和尚さまなど歴代のご住職のお墓は、北側の山手の一段高いところに、肩を寄せ合うように建っています。

2 妙圓寺(日置市伊集院町徳重)

石屋和尚さまが開いた伊集院町徳重にある妙圓寺(曹洞宗)です。妙圓寺は長州の守護大名、大内義弘氏の娘、妙円さんの菩提を弔うために開山されたお寺だったんですね。

600年以上の歴史があり、薩摩の戦国大名、島津義弘公の菩提寺でもあります。明治の廃仏毀釈で破壊されましたが、明治13年には地元の支援者によっていち早く再興されました。その妙圓寺にはとても貴重な石屋和尚さまの木像が残っています。

3 石屋真梁 木像

これがその木像です。室町時代につくられた可能性が高く、日置市指定の有形文化財となっています。

徹底した廃仏毀釈が断行され、江戸時代以前の仏教史料が失われている鹿児島で極めて貴重なものと言われています。妙圓寺の伊藤憲一ご住職に、その木像を見せていただきました。

本堂の内陣奥の須弥壇で厨子の中に大切に安置され、祀られていました

伊藤憲一ご住職はこう話されました。「全国の中でも、鹿児島は明治初頭の廃仏毀釈が最も厳しく断行され、1066ヶ所のお寺が壊され、100の国宝が失われたと言われています。これは鹿児島にとって、とてつもない損失でした。石屋和尚の木像が残っていたのは奇跡のようなもので、妙圓寺再興の時に見つかりました。これは、ひとえに檀家さんたちの強い思いによって守られ、残されてきたのだと思います。」

そして石屋和尚さまの功績については「開創した寺の数が半端なくすごい。今でも、毎年5月11日の命日には、長門市(山口県)の大寧寺(たいねいじ)で石屋一派の住職が一堂に会して、開山忌が行われているんですよ。とにかく桁違いの僧侶だったと思いますよ。」と話されました。

石屋真梁木像は、妙圓寺に行くと見ることができます。

4 深固院跡(日置市日吉町吉利)

そして、ここがしんこ団子の発祥の地と言われている日吉町吉利にある深固院跡です。お寺はもうありませんが、石碑や仁王像など道々に立つ石仏が、かつてこの地に寺があったことを伝えています。山手の方に歩いて行くと石屋和尚さまの招魂墓がありました。

破壊された石仏が、激しかった廃仏毀釈の歴史を生々しく伝えていて、胸が痛みます。

廃寺となって長い年月が経ちますが、この寺跡は今も集落の方々に大切にされていて、毎年11月の第3日曜日には、和尚さまの遺徳を偲ぶ法要や地元の人たちによる手づくりの「深固院祭り」が開かれているそうです。

おまつりでは、しんこだんごが振舞われ、農産物の販売やステージの催し物などもあって、とても賑わうんだそうですよ。

苦難を生き抜く知恵を伝える「しんこだんご」

食べるものがなく、たくさんの人たちが亡くなっていた遠い昔、飢えに苦しむ人たちの命をつないでくれた「しんこだんご」は、知恵と工夫で天下の苦難を乗り越えていく和尚さまの置き土産。

鹿児島の大好きなお団子のひとつでしたが、人が逞しく生き抜く術を伝えるありがたいたべものとして、いっそうの愛着が湧いてきました。

「和尚さま」や「しんこだんご」から教えられることがとても大きかったです。