コミューンの存在を知ったのは、2月。鹿児島市で開かれた「聴こえのセミナー」でした。この場で講演をしたのが、その機器を開発した中石真一路さん。

コミューンは、これまで不可能と言われていたスピーカーシステムによって難聴者の「聴こえ」を支援する新しいコミュニケーションツールだというのです。

開発から5年半。その先進性や聴こえの効果から反響を呼び、利用が広がっています。その利用現場の声からコミューンの実力を探りました。

コミューンとは?

コミューンとはどんなものなのでしょうか?

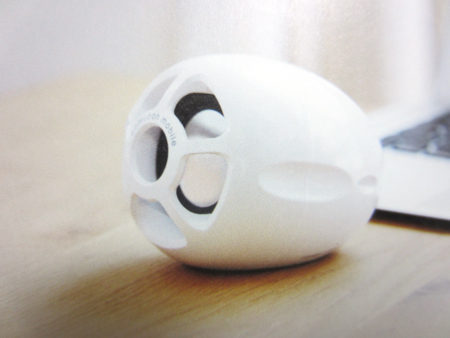

コミューンの心臓部が写真左側のスピーカーです。高さ15センチ、卵型のこのコンパクトなスピーカーから難聴者にどんな支援が出来るのでしょうか?

「comuoon」は、補聴器のように、音を受け取る側(難聴者)が『聴こえ』を改善するかたちでは無く、話す側の音声を難聴者にとって聴きとりやすい音に変換して届けるという対話支援システムです。

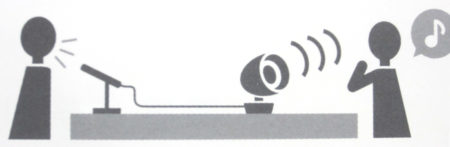

図解するとこんな感じです。

話し手がマイクを通して話をすると、スピーカーから難聴者の聴き取りやすいクリアな音に変換されて耳に届くというものです。

これは、聴こえない側に改善を求めるのでは無く、むしろ聴こえる側から歩み寄る(聴こえる環境を用意する)ことこそ大切という発想から生まれたものでこれまで無かった難聴者支援のかたちでした。ユニバーサルな視点から生まれた「コミューン」に各方面から注目が集まりました。

伝わる喜び ~医療機関の利用現場からの声~

鹿児島厚生連病院の看護師長、西田伊豆美さんもコミューンに心を大きく動かされた一人です。西田さんは、緩和ケアチームの責任者でもあり、常に命と向き合う医療現場に身を置く中で、難聴の方々に「伝えたいこと」が「伝わらない」もどかしさを感じていました。

「医療現場も、高齢の患者さんが多くなり、難聴の方がとても増えてきました。でも、その難聴者の方とのコミュニケーションの手段は…というと、耳元でゆっくり、大きい声で…というとても古典的な方法でしか対応出来ていませんでした。

特に現代の医療は、今後の治療方針など命に関わる大事な問題についてお話をし、一緒に考えていかなければなりません。その過程で正しく伝わっているのか、不安になることもありました。

また「聴こえないこと」がネックになって、本人様よりもご家族様とやり取りすることが多くなって、『どう生きたいか』といった一番大切にされるべき意思決定の場面での本人不在を感じることも多くありました。コミューンと出会ったのは、そんな頃でした。

テレビの『夢の扉+』という番組に中石さんが出ていたんです。実は、彼は中学校の時の同級生で、その時初めて、彼が「聴こえ」を支援する活動をしていること、「コミューン」という難聴者のための対話支援機器を開発したことを知りました。

直感的に「これを使ってみたい!」と思い、すぐに連絡を取って「コミューンを貸してくれない?」って頼んだんです。」

お試しのつもりで、まずは病棟の患者さんとのコミュニケーションの場で使ってみることにしました。すると、その効果は絶大でした。

「コミューンを使って会話するようになってから、患者様たちの表情がみるみる明るくなっていったんです。『聴こえる』ってことはこういうことだったんだと実感しました。患者様が、自分から話しかけてくるようになり、私たちとの会話も弾むようになりました。『なんて凄いんだ!』と感動しました。」

西田さんは、「これを現場で使いたい!」という思いを強くしました。院長と掛け合ったところ、院長もテレビを見ていてコミューンの存在を知っていました。

「高齢者が増える中で、これが患者さんとのコミュニケーションの壁を取り除く大きな力になるかもしれない。病院もこれからは社会貢献していく時代。」

互いの意見が一致し、導入に動き出しました。

使ってみたいと真っ先に手を挙げたのが、院内の薬局窓口でした。

ここでも高齢の難聴の方がとても多くなっていました。「呼び出しても聴こえない。」「薬の説明をしても、それが上手く伝わらない。」など、コミュニケーションに大きな悩みを抱えていました。

「お薬のことは、しっかり正しくお伝えする必要があります。小さな声では伝わらない。何度も大きな声でお話すると、周りへの音漏れで、プライバシーへの配慮が欠ける環境になってしまう。悩みが大きかったです。今は大きな声を出す必要が無くなり、コミュニケーションがとても自然にスムーズになりました。」

大きな声を出す必要が無くなりました!

効果を正しく検証するために、聴こえや音漏れの改善について科学的な裏づけも行ってきました。聴こえの改善効果は、病院と中石さんとの共同研究となり、第8回国際応用人間工学会議で、その有用性が報告され、研究成果が国際的な学術誌[Springer]に掲載されました。(2017年7月)

今、鹿児島厚生連病院では、薬局、診察室、リハ室、病棟など患者さんとの様々なコミュニケーションの場面で活用されています。

「私は、私用のコミューンも持っているんですよ。ちょっと貸して~と、病院のスタッフが借りていきます。(笑)それだけ、色々な場面で必要とされていたことを実感します。コミューンを導入した鹿児島市内の病院のある緩和ケアの看護師長さんがこんな話を聞かせて下さいました。

終末期の患者さんが『最後まで家族の声を聴きたい。』との願いを話され、コミューンを通して、最期まで家族との会話しながら亡くなられたと…。コミューンが家族と通じ合う最後の時間をつくれたことに胸が熱くなりました。」

西田さんはこれまで、高齢の患者さんとのコミュニケーションを常に意識してきたと言います。それは看護師になった当初の頃の経験が大きく影響しています。

20代の頃、透析室の所属でした。そこは高齢の寝たきりの患者さんばかりで、言葉を交わしてコミュニケーションすることが出来ず、思いを伝えられない人たちの「苦しさ」を目の当たりにしてきました。

ある時、先輩の看護師さんが「この方は、寝たきりだけど、私たちが言っていることはよく聴こえているのよ。」と教えてくれました。どうしたらこうした方々の「伝えたいこと」を受け取って、通じ合うことが出来るのか、ずっと探していました。そんな中で出会ったのがコミューンでした。

コミューンの聴こえ効果を確信した西田さんは、「自分の職場ばかりでなく、もっと多くの人たちに、聞こえること、伝わることの大切さを理解してほしい」と、中石さんのNPO法人ユニバーサル・サウンドデザイン協会に所属し、コミューンの寄贈活動「きこえのあしながさん」や「聴こえのセミナー」などの活動に力を注いでいます。

きこえのユニバーサルデザインの普及活動に奔走する毎日…

鹿児島での聴こえのセミナーの開催も企画しました。

多忙な仕事と掛け持ちしながらもこの活動に携わる原動力は、コミューンによってもたらされる「聴こえる喜び」「伝わる喜び」を実感したことでした。西田さんから「鹿児島市役所でも導入されているみたいですよ。」との話を聞いて、行ってみました。

ありました!

1年半前から導入されているとのこと!

ここは、身体障害者手帳の申請やそれに伴うサービスの利用の手続きなどを行う窓口のため、障がいのある方や高齢の方がよく訪れます。難聴の方や聴こえづらい方には、これまでも筆談などで応じていましたが、やり取りがスムーズにいかない事もしばしばでした。

そんな時、コミューンが厚生労働省の窓口で利用されていることが新聞で報道され、まずは一台、導入してみよういうことになったそうです。

障害福祉課 ゆうあい係の新山雄樹さんによると…

「3年前に障害者差別解消法も施行され、行政としてもバリアフリー環境の整備に取り組まなければと思っていた時期でした。難聴の方に話が上手く伝わりにくい場面でコミューンを使っています。

行き違いや、何度もやり取りすることが少なくなり、難聴者の方から聴きとりやすくなったという反応を頂いています。」

最初は見向きもされなかったコミューン…

コミューンは、開発当初から注目を集めていた訳ではありせんでした。むしろ冷たい反応が多かったと言います。

そもそもスピーカーを使って聴こえる側から聴覚障害者を支援するという発想が無かったのです。「スピーカーひとつで本当に聴こえるようになるの?」誰もが半信半疑でした。

そんな流れを変えたのが、大学で耳を専門に研究する耳鼻科のドクターたちが関心を寄せてくれたことでした。コミューンを使って外来患者さんとコミュニケーションをすると、中・軽度の感音性の難聴者の方の多くに聴こえの改善が見られたのです。

その有用性は研究成果として学会でも発表され、聴こえないと思われていた人たちが、高音域をサポートし、音の歪みの無い良質の音を届けることで、聴きとる力がアップすることが研究レベルで分かってきたのです。

九州大学大学院医学研究院・耳鼻咽喉科分野チームによって「第115回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会」でCOMUOON(コミューン)の診察現場での有用性が報告(2014年5月)されました。

また2017年には、米国で開催された米国脳科学関連学会で脳科学的視点からコミューンの語音弁別の有用性を発表。この研究成果は米国神経学関連誌「Neuroreport」(2017年8月16日付)にも掲載されました。研究報告によってコミューンの有用性が証明され、より信頼性の高いものとして評価されるようになってきたのです。

コミューンを導入した人たちからの声

障害者差別解消法の施行も普及の後押しとなりました。厚生労働省などの公的な行政窓口や医療機関ばかりでなく、民間企業でも聴こえに配慮する環境を整備していこうという機運が高まってきました。

【ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社ホームページ・導入事例から】

https://u-s-d.co.jp/case/

金融機関

「目指しているのは、誰もがいつでも聴こえやすい銀行となること。

コミューンの全店導入はゴールではなくスタート。」

「今では、常にコミューンが全支店で稼働し、話す側からの支援が当たり前になっています。お客様が自然体でいられるツールとして、なくてはならない存在になっています。」

交通機関

「窓口に立つ全社員の手話取得を推進してきましたが、ハード面の対応として導入。聞き間違いによるチケットの誤発行などが減り、より伝わる案内が出来るように…窓口サービスには絶対必要だと思います。」

難聴の方からの声…

「子どもの頃から左耳が聴こえず、数年前から右耳の聴力も徐々に低下して、当たり前に出来ていた会話も困難になっていました。

話の内容が分からず『この会議に参加して良いのだろうか?』と考えることが多かったです。コミューン導入後、会議の内容がほぼ理解できるようになり、リラックスした状態で会議に臨めるようになりました。声のトーンから相手の感情も伝わってきますし、何より聴きとれる喜びを感じています。悩んでいた私の毎日を、劇的に変えてくれました。」

「聴こえやすいをいつでも、どこでも」

これまで、卓上での対面コミュニケーションを中心に普及してきたコミューンですが、「持ち運びたい」「ベッドサイドでも使いたい」という利用者からの声に応えて、多様なシーンで使用できるものへと進化してきています。

コンセプトは「聴こえやすいを、いつでも、どこでも」

ワイヤレスタイプやバッテリー搭載タイプなども開発されたことで、活用の場が広がってきました。

日本発、世界初の技術で「難聴者を笑顔にしたい!」

コミューンを使うようになったある難聴の小学生の男の子が作文にこんなことを書いていたそうです。

「お母さんは、いつも怒っているのだと思っていました。

でもコミューンで初めてお母さんの声を聞いた時、

とてもやさしい声だと思いました。」

この男の子は、大きな声で話しかけるお母さんの声を怒っていると勘違いしていたのです。

思いはひとつ…

難聴者に聴こえる喜びを…『伝えたい』『伝わりたい』をかたちに…

コミューンの取材を通して

私はまだ音のない世界を知りません。ですから、聴こえない方々の本当の不自由さは、まだ分かっていないのかもしれません。でもいずれ聴力の衰えは、私のもとにもやってくるでしょう。その時、「聴こえない」ことで、コミュニケーションの場が閉ざされてしまったら、それはとても辛いことだろうと思います。

「聴こえない」を「諦めない」を目指して開発されたコミューンは、聴こえない人と聴こえる人との間を繋ぎ「聴こえる喜び」と「伝わる喜び」をもたらす新しいコミュニケーションツールだと思いました。

1台、13万円~24万円と決して安い買い物ではありませんが、今回取材をさせていただいて、聴こえを諦めている人たちにとっての希望となる次世代のコミュニケーションツールだと感じました。

長年、難聴の義母とのコミュニケーションに苦労していた私たち家族も、コミューンを使ってみることにしました。大声ではなく、普通のやり取りで会話が出来るようになることを願って…

加えて、「いつでも、どこでも」持ち歩けるバッテリー搭載、ワイヤレスタイプのコミューンを持って、難聴の方々と会話してみたいなぁという思いも湧いてきました。そんなワクワク感を抱かせてくれたことも新しい発見でした。

きこえのユニバーサル社会に向けて…

私たち「てのん」は、昨年「てのん学校」を開催した時、取材で出会った要約筆記の方々に来て頂き、4名の難聴者がイベントに参加して下さいました。

参加して下さった難聴の方からこんなお手紙が届き、その心情に初めて触れました。

これまでなかなかこんな機会はなく、一般社会への参加を見送って諦めてばかりでした。高齢難聴者も多い時代です。手話のわからない難聴者はたくさんいます。情報伝達方法についてのコミュニケーション配慮(字幕、要約筆記、手話など)をする一般社会はとても少なく、難聴者の一般社会参加は難しい現状です。またの機会を心待ちにしながら、お礼の言葉として述べさせていただきました。

「聴こえない」「聴こえづらい」は、目に見えない障がいです。だからこそ、その不自由さは気づかれないまま、見落とされてしまいがちです。

国民の10人に1人が難聴者という時代にありながら、難聴の方たちが社会参加できる環境は、まだほどんど用意されていないのかもしれません。

字幕、手話、要約筆記、そして今回取材した新技術による対話支援機器など「聴こえを支援する」様々なかたちが社会に浸透し、それが当たり前になっていくことが、聴こえのバリアフリーに繋がっていくのだと思いました。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、日本の表玄関として世界トップレベルのユニバーサルデザインの実現を目指す成田国際空港の案内カウンター11ヶ所にコミューンがこの程、設置されたそうです。

新しい令和の時代は、「きこえのバリアフリー」が始動する年になるかもしれません。

てのんでは、「難聴者に笑顔を」「聴こえやすいをいつでも、どこでも」を目指して「聴こえのユニバーサルデザイン」活動を続けるNPO法人日本ユニバーサル・サウンドデザイン協会の活動をこれからも応援していきたいと思います。