思い返せば2018年のてのんは、お陰様で1周年を迎えることができました。

また、たくさんの方にお集まりいただいて「てのん学校」も開催できました。ほんとうに、感謝感謝の1年でした。

そして、てのんがこの1年でお伝えした記事は、合わせて98。

取材にご協力いただいた方々、読んで下さった方々に、これまた感謝です!

というわけで今回は、3人それぞれに、この1年を振り返ってみました。

岡留の今年のてのん

人の生きる力に心を揺さぶられ…

この一年、多くの方々の人生のものがたりに耳を傾けてきました。

そこで、学んだことは人生には、山があり谷があるということ。

そして、自分の身に起こった苦難や試練を乗り越えて、その先に新しい自分の道を見つけて生きている人たちの逞しい姿でした。

鹿児島のスーパーボランティア新名正興さん。亡くなった奥様が、お世話になっていたデイサービスで奮闘していらっしゃいました。

(今年1月・デイサービスおたふく郡元にて)

ご恩返しのつもりで始めたことが生きがいとなり、誰よりも早く来て、利用者と向き合っていました。

「ここに来てなかったら、今頃こんなに元気にしていないよ。」と笑う新名さん、ひとり暮らしの寂しさから抜け出し、第二の人生に全力投球している姿に清々しさを覚えました。

50歳を目前にして脳卒中に倒れた森田孝一郎さん。医者から再起不能を宣告されながらもドラマーとして復活を果たしました。

動かない右半身に絶望し、真っ暗闇にいた森田さんが辿り着いた境地は、じたばたせず、「今、ここ」に身を任せるということ。

当たり前のことが幸せと感じさせてくれた脳卒中よ、有難う!と何度も口にされました。

病という試練の中にいる方々に、自分の体験が何かの力になればと、闘病していた頃の心の内をお話いただきました。

人が繋がり合う素晴らしさを教えていただいた取材もありました。

迷子になって困っている認知症の方を、みんなで見守る力を身につけよう鹿児島市で開かれた「地域丸ごと見守り訓練」に総勢100名を超える人たちが集まりました。

「認知症になっても安心して暮らせる町とのなるために」多くの方が結集している姿を見て、こんな一歩から地域が変わっていくんだろうなぁと実感しました。

多くの方々から「人の力」を教えられた一年でした。

来年も一人ひとりの心の声との対話しながら、その声が誰かの心に届いたらと願いながら、人の息づかいが聞こえてくるような記事をお伝えしていけたらと思っています。

岩元の今年のてのん

昔からの暮らしの知恵を伝え残したい・・

コンビニやスーパーでは、出来合いのお惣菜や市販のお弁当が並び、最近は料理に時間をかけない人たちも増えています。

そういう時代の中で、手間暇をかけて作られてきた昔からの料理や知恵を伝えていきたいという思いで、記事を書いてきました。

85歳の母が、今も五月の節句に作る鹿児島の和菓子「あくまき」。

木灰から灰汁をとり、もち米を灰汁に浸け、竹の皮に包み炊く、準備をはじめて出来上がるまで3日~4日もかかる作業です。

昔は多くの鹿児島の家庭で作られていたと思いますが、最近はかなり少なくなっていると思います。母の作り方を今回記録したことで、細かなあくまき作りの工程を知ることが出来、いつかは私も作ってみたいと思いました。

また、母が作る「梅干し」「梅エキス」「干し竹の子」、西郷どんの好物だった「タッバケの味噌漬け」の作り方なども紹介しました。

一年のうちでその時期にしか収穫できない旬のものを、一年中食べられるようにしてきた、昔からの知恵です。

工夫を加えながらさまざまな保存食・伝統食を作り続ける母の姿に、改めて多くの事を学んだ一年でした。

そして、お盆やお正月など、行事の際に作られてきた鹿児島の郷土料理も母から受け継ぎ、子供たちにもその味を伝え、教えていきたいという気持ちも芽生えました。

これからも少しずつ実践していきたいと思っています。

(ソーメンの汁・がね・鼻つまん団子・煮しめ)

昔は当たり前のように作られてきた保存食や生活の知恵が途絶えていくのはやはり寂しいと思います。

これからも暮らしに息づく、さまざまな知恵を掘り起こし伝えていけたらと思っています。

住吉の今年のてのん

だれかの幸せを自分の幸せにできるって素敵!

今年、取材で出会って心に残ったのは、誰かの幸せを自分の幸せと感じて、気負わずこつこつ生きる方々でした。

日置市の高山地区では、過疎と高齢化を前向きに受け止め、住民みんなで出来ることをして暮らしていこうとする、知恵と心意気をみせていただきました。

「困り感」のある子供の成長をサポートしたいと、自宅を改装して児童発達支援事業所「いいこえん」を作った濱川智子さん。

子どもが、ありのままの自分を好きになれるようにと願う、その深いこころざしに胸をうたれました。

中途失聴の友人がきっかけで要約筆記者になった池端てるみさん。てのん学校では、実際に要約筆記をしていただきました。

人の話を聞きながら、瞬時に的確な言葉を選んで書いて伝える、そんな地道な作業を、黒子に徹して黙々と続ける姿は、職人のようでした。取材で話して下さった「要約筆記は人間力」という言葉が腑に落ちました。

また、私自身、人知れず困っている方の存在を教えていただく機会にもなりました。

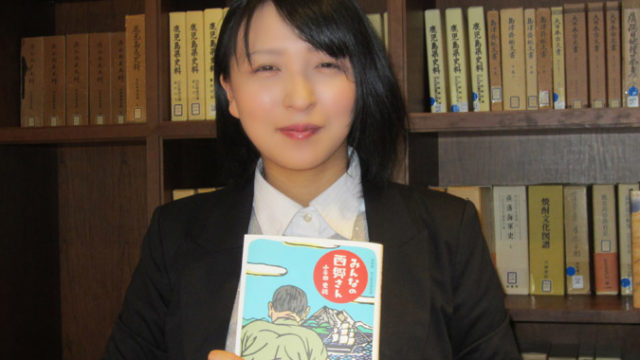

戦争体験を語り継ぐ活動をしている安藤ヤス子さん。何事も自分の頭で考えること、そして行動することが大切よ、語って下さいました。

「てのん」と名乗る見知らぬおばさんが、突然、お話聞かせて下さいとやってきたのに、みなさんこころよく温かく熱心に、自らの活動や思いを話して下さいました。

本当にありがたいことでした。

誰かの幸せのために人知れず汗を流している方が、こんなにもいらっしゃることに胸が熱くなりましたし、知らないことがまだまだたくさんあることにも気付かされました。

来年も、地道に生きる方々の人生の物語をはじめ、暮らしの知恵や戦争体験談、鹿児島の風景など、てのんメンバーがみつけた「いま、伝えたいこと」を、じっくり丁寧にことばにしていけたらと思っております。

どうぞ引き続き、よろしくお願いいたします。

みなさま、よいお年をお迎えくださいませ!