宮崎県の北端部にある高千穂町は、九州山地の中央、熊本県、大分県に隣接する山深い、神話の里です。

標高513メートルの国見ヶ丘は、東に高千穂盆地、西に阿蘇外輪山、北に標高1757メートルの祖母山、南に椎葉の山々を望める絶景スポットです。

秋から初冬にかけて、雲海が見られる名所でもあります。

雲の海の世界が広がる

名所といっても、いつでも雲海と出会えるわけではありません。役場の方によると、圧巻の雲海と出会えるのは年に数回とのこと。

絶妙な気象条件がそろった時だけに見られる稀有な自然現象なのです。

雲海が現れるベストシーズンは秋から初冬(9月中旬~11月下旬)にかけて。少し湿気があり、快晴無風の冷え込んだ朝がベストと言われています。好条件が整っていたこの日、日の出前から沢山の人が集まっていました。

西の阿蘇外輪山の方に目を向けると…

いつでも見られるわけではないからこそ、出逢えた喜び。

わずか20分ほどの自然がつくり出す夢のような世界に引き込まれました。

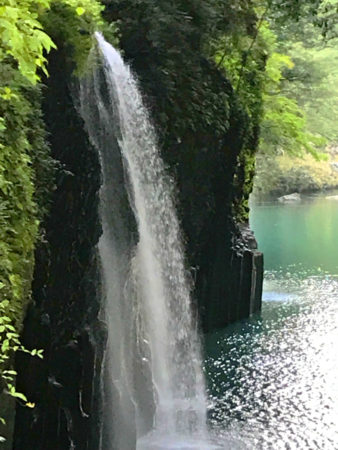

阿蘇火山がつくり出した渓谷美 ~高千穂峡~

近くの高千穂峡に足を延ばしました。ここは太古の昔、阿蘇山の火山活動で噴出した火砕流が、五ヶ瀬川に沿って帯状に流れ出し、急速に冷却され、柱状節理(ちゅうじょうせつり)と呼ばれる岩層となりました。

それが、長い年月をかけて削り取られ、この渓谷美が創り出されたのです。

1934年(昭和9年)国の名勝・天然記念物に指定

日本の滝100選に選ばれた真名井の滝は高千穂峡のシンボル。

自然がつくり出した渓谷美は圧巻。深い緑と豊かな水に包まれていると、この町にある神話伝説へと誘われていくような気持ちになりました。

天岩戸の神隠れの舞台 ~天岩戸神社~

高千穂町は、邇邇芸命(ニニギノミコト)が降り立った天孫降臨の地と言われ、神話の里として知られています。町には、神話の舞台となった神々を祀る神社が数多くあります。

ここは日本神話(古事記・日本書紀)の中の天岩戸(アマノイワト)神話の伝承地、天岩戸神社です。太陽神である天照大神(アマテラスオオミカミ)は、弟の素戔嗚尊(スサノオノミコト)の乱暴に怒り、天岩戸と呼ばれる洞窟に隠れ籠ってしまいます。

この神社は、その天岩戸の洞窟を御神体としてお祀りしている岩戸神話ゆかりの地です。

祓い清めた後に拝観できる。ここからは撮影禁止です!

高千穂に伝わる夜神楽(よかぐら)

その高千穂地方で伝承されている夜神楽(よかぐら)は、天照大神が天の岩戸に隠れられた折に、岩戸の前で天鈿女命(アマノウズメノミコト)が調子面白く舞ったのが始まりとされ、秋の実りに感謝し、翌年の豊穣を祈願する神事として、長い間伝承されてきました。

毎年11月中旬から翌年2月上旬にかけて、今も20の集落で氏神様を民家や公民館にお招きして、夜を徹して三十三番(33の演目)の神楽が奉納されています。

その夜神楽をもっと身近に楽しんでもらおうと、高千穂神社の神楽殿では毎晩8時から高千穂神楽が公開されています。

夜神楽三十三番の中から、四つの代表的な舞が公開されています。

日本神話の中の天岩戸神話とは…

太陽神である天照大神が岩戸に隠れ、世の中が真っ暗になってしまいます。

暗闇になってしまった世の中には,悪い神々が出てきて、食べ物は育たなくなり、病気になったり、恐ろしいことや悲しいことが次々に起こりました。

困った八百万(やおよろず)の神々は、集まってご相談。天照大神に岩戸から出てきていただくための知恵を絞り、試しますが、どれもうまくいきません。

神々たちは「岩屋の前で踊ったり歌ったり楽しそうにしていたら、きっと出てきて下さるに違いない」そう考えます。

岩屋の前で神々たちが笑い、楽しそうにしている様子に、天照大神は何事が起ったのかと、そっと岩戸を開けて外をごらんになりました。

その時、待ち構えていた天手力雄命(タヂカラオノミコト)が一気に岩戸をあけて、天照大神を岩屋からお出しになりました。世の中は再び明るくなり、悪い神々は逃げ去り、平和な世の中が戻ったという神話です。

手力男命(タヂカラオノミコト)が岩戸を投げ飛ばす「戸取(ととり)」は一番の見せ場の舞です。

間もなく、高千穂は神々に神楽を奉納する本格的な神楽シーズンを迎えます。

集落で奉納される夜神楽は誰でも拝観できますが、夜を徹しての神事なので、一般向けに、天岩戸神社の「天岩戸夜神楽三十三番大公開祭」(11月3日)高千穂神社の「神話の高千穂夜神楽祭」(11月22・23日)で神楽奉納が公開されることになっています。

秋の深まりと共に11月中旬には、高千穂の山々は紅葉で彩られます。この秋、ちょっと足を延ばして、神秘な日本のふるさとを体で感じる旅に、お出かけしてみてはいかがでしょう。