鹿児島市で西郷さんの思想哲学を広める活動を続ける山城 洋一さんの珈琲店「二官橋珈琲院」で、山形県からやって来た女性に出会いました。

グラフィックデザイナーの廣嶋育子さんです。

数年前に西郷南洲の教えと出会い、生き方が大きく変わりました。デザインの仕事に携わりながら、西郷さんの教えや故郷庄内との「徳の交わり」を全国に発信する活動に情熱を傾けています。その活動に辿り着くまでの思いとは…

(※ 山城さんの活動ついては、「西郷さんの『敬天愛人』の心を今に伝える」の記事で

ご紹介していますので、よろしかったらご覧ください。)

この時が、廣嶋さんとの初めての出逢いでした。

遠く山形県で西郷さんの教えを広める活動をされていることに心惹かれ、お話を聞いてみたいと思いました。

すると廣嶋さんのこれまでには様々な試練と葛藤があり、今に辿り着いたことを知りました。

今回、廣嶋さんの思いをお伝えするにあたって、ご自分の言葉で、これまでのことを語って下さいました。

西郷さんに巡り会うまでの私のこと

会社も社員も幸せになることを願って奮闘したあの頃のこと

小さい頃から絵を描くのが好きだったという廣嶋さん、紙一枚でも、夢を与えられるような、もったいなくて捨てたくなくなるようなものを作っていきたいというのが夢でした。その夢を叶えるため、地元の大手印刷会社に就職しました。

「この20年間を振り返ってみると、印刷業界は、社会の変革の波を真正面から受けて、変革せざるを得ない状況にあったのだと思います。

最初の職場で多くの経験を積み、チームリーダーも任されるようになりました。

デザイナーとして成長し仕事が充実していく一方で、会社は相反するような状況になっていきました。

社内で心身を病む人たちが増えていったのです。そういう状況をとても見過ごすことが出来ませんでした。

今ここで、どこに問題があるのかを考え、改善しなければ、会社も働く側の私たちも良くならないと思ったのです。

不況の影響、生産力や経営のやり方の問題など様々な問題がありました。

売り上げも大事ですが、これは仕事以前の問題ではないかと思い、各部署の社員に声をかけて会議を開き、アンケートをとって仕事のやり方の改善策や要望をまとめて会社に提言したりもしました。

必死に頑張っている仲間がいるから自分もこの仕事ができていると思っていたので、誰一人欠けて欲しくなかったのです。

でも、ことはそう簡単ではありませんでした。会社の状況は根本的には変わらず、会社に進言した人たちはいなくなり、私も会社を去らなければならなくなりました。

思いが伝わらなかった悔しさや、伝え方が悪かった自分を反省しました。」

自問自答の日々 ~自分の出来ることは何?~

「その後、広告代理店に就職しました。中途で入って自分の希望する仕事がなかなか回してもらえない中で、チャンスを捉えて自分の居場所を少しずつ広げていきました。実力を求められる世界にあって、これまでの経験が通じないことも度々で、今までとはまた違う環境で、デザインの仕事をする難しさとやりがい、楽しさを感じながらも苦悩していました。。

グラフィックデザインの仕事を続けてきて10年以上が過ぎた頃、果たして自分は一人前になったのだろうか、自分のしている仕事は社会の役に立っているのだろうかと考え、自問自答することが多くなりました。

デザインの仕事は『会社や社会の問題の本質に向き合うこと』デザインを通じてクライアントに喜んでもらい、そのクライアントのお客様にも喜んでもらい、最終的にはみんなが喜ぶようなものづくりをすることだと思っています。

社会の中での自分の存在意義を考えるようになりました。何をするとお客様が満足し、世の中も良くなり、自分も満足するのかということに、おのずと心が向かっていったように思います。」

旧庄内藩校の教えの言葉に出会って

こうした自問自答の中で廣嶋さんは、仕事を通して故郷・鶴岡で米づくりをしている方との出会いがありました。

「その方の米づくりに賭ける情熱に心惹かれ、その一部でも理解したいと久しぶりに鶴岡市の致道博物館へ行きました。

そこで見たものは、庄内の昔の方々が創意工夫して苦労の連続の中で一生懸命お米を作ってきた姿でした。

その苦労の中から、今のおいしい庄内米が生まれてきたことを思うと、本当に胸が熱くなりました。

そしてその足で旧庄内藩校致道館へ行きました。そして、そこにあったものにさらに驚きました。

学校創設の思いとして、論語の大切な言葉に出会ったのです。」

『人には天性があり、得手不得手があり、自分の得意とするところを

伸ばしなさい』

廣嶋さんはこの言葉に触れて、改めて幼い頃からの自分を振り返る気持ちになったそうです。

そして今の自分があるのは、親がこれまでずっと自分を尊重し、見守ってきてくれたお陰なのだと気づかされました。

「いい大人になって、何でも自分の力でやれているような気持ちになっていましたが大間違いだと思いました。

社会に出てみて、思うようにならないことも経験してきましたが、どんな時も遠くから静かに見守り続けてくれた親の存在に気がつき、感謝の念が湧いてきました。

そして生まれ育った環境が、今の自分に反映されていることに気がつき、故郷への感謝と自分のアイデンティティーの原点がどこにあるのか分かった気がしました。」

心がボロボロに傷ついて…

そんな中で、職場でぶつかる出来事が起きてしまいます。

「あの時は、情報が何も無い中で度重なる制作をしなければならず、お客様のための仕事のはずなのにと思うと、社内間で協力し合えるものづくりが出来ないことに大きな失望を覚えました。

仕事の内容や姿勢、人間性までも否定されたような気持ちになり、心身を病んでしまう人の気持ちがよく分かりました。心が粉々に砕け、創作意欲も湧いてこなくなりました。

こんなことはデザイナーになって初めてのことでした。」

これまで自らを突き詰め、真っすぐに歩んできた廣嶋さんにとって、受けた心の傷は大きく何をする気力も失っていました。

心を救った敬天愛人との出会い

廣嶋さんが西郷さんの言葉と出会ったのは、そんな時でした。

この時、以前から好きだった稲盛和夫さんの本に救いを求めるように手にとったそうです。その本の中にあったのが、西郷さん自らが「敬天愛人」の心を説いた言葉でした。

この時は、それが西郷さんの言葉とは知りませんでしたが、傷ついた心に深く染み入ってきました。

本の中にあったその言葉とは…

人を相手にせず、天を相手にせよ。天を相手にして、己を尽くし、人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ぬべし。(25章)

道は天地自然の物にして、人は之を行うものなれば、天を敬するを目的とす。

天は人も我も、同一に愛し給ふゆえ、我を愛する心を以て人を愛する也。

(24章)

「この言葉を目にした時、お客様や世の中そのものが「天」なのではないかと思いました。そして自分が相手にしてきたのは「天」だったのではないかと思いました。

自分は本当の意味で努力してきただろうか、もっと誠意を込めて出来なかったのだろうか…様々な気持ちが湧いてきました。

そして、ぶつかった人に対しても「天」は私と同様に愛されていて、私はその人に対して、愛する心を持つことができるだろうか…自分の心に問いかけました。」

「これを読んで、自分が恥ずかしくなり、これを乗り越えないと自分は変われないと思いました。

そして『敬天愛人』を自分なりに解釈し、実践しようと試みました。

一見無駄と思えるような作業からすべてやってみて、今までにない努力をしました。

すると不思議と生きる力が湧いてきました。これは生まれて初めて味わう感覚でした。

そうして努力の幅を広げたことで、お客様にきっと喜んで頂けるのではないかと思えるようなものを作り上げることができました。

夢中で制作しその状況を乗り越えた時、これまでと違う自分が見えてきたのです。」

西郷さんは遠島生活の中で「敬天愛人」の境地に達したと言われています。

試練の中で自分と向き合い、己を知り、自分に何ができるのかを哲学した西郷さんと自分を重ね合わせ、これまでの試練は「自分を磨いていくのに必要なできごとだった」と思えるようになったのです。

同時に自分を助けてくれた「敬天愛人」への感謝の念が募ってゆきました。

「敬天愛人」を伝え残そうとした故郷の先人たち

廣嶋さんは、さらに驚くことに出会います。この言葉のルーツが故郷・庄内にあることを知ったのです。

自分を救ってくれた、西郷さんの言葉は、旧藩士たちの熱い思いによって語り継がれ、自分の元に届いたものでした。そのことに感動を覚え、その縁(えにし)のものがたりに強く心惹かれていきました。

そのものがたりとは…

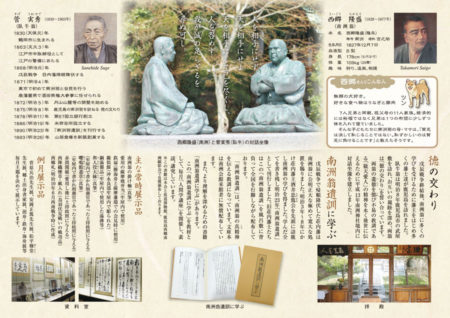

時は、慶応4年(1868年)に遡ります。戊辰戦争で、幕府の親藩だった庄内藩は新政府軍と戦い、帰順降伏します。新政府軍の厳しい処分を覚悟していまし た。

しかし下された処分は寛大なものでした。旧庄内藩・中老 菅実秀(臥牛)は、その寛大な処分を指示したのが西郷隆盛だと知り、深い感銘を受けます。

明治3年~8年にかけて、旧庄内藩主をはじめ、多くの旧庄内藩士たちが西郷さんを慕って鹿児島を訪れ、直接学びを得ました。こうした親交は後に「徳の交わり」と呼ばれています。

西郷南洲から受けた教えは、旧庄内藩主たちの心に生き続けました。

しかし、西南戦争後、西郷さんは賊軍の将とされ、表立ってその教えを語ることは出来ません でした。

南洲翁が亡くなって12年後の明治22年、明治天皇により南洲翁の賊名が解かれ、正三位が贈位されました。

このことで、ようやく西郷さんの教えを、堂々と伝えることが出来るようになったのです。

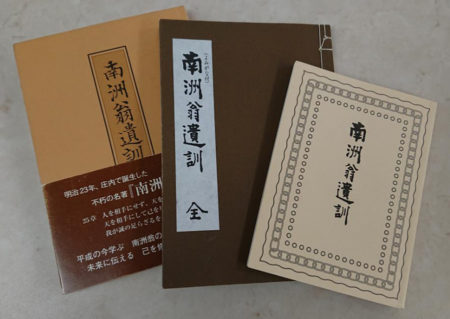

旧庄内藩士たちは、今こそ南洲翁の真精神を伝えられる時が来たと「南洲翁遺訓」を編纂・発刊し、全国を行脚しながら、心ある人たちに配布して歩いたのです。

「この話を聞いた時、庄内の人たちが西郷さんよって命を救われ、その先人たちが郷土を守り残してきてくれたお陰で今の庄内があることを知りました。

私はその 先人たちが残してくれた『南洲翁遺訓』の言葉によって救われました。私にとっては命を救われたのと一緒です。その一つでも欠けていたら、今の自分はなかったと思うと、歴史の延長線上に自分が立っていることを実感し、繋がりが見えて来ました。

鶴岡に生まれ育ったことや、郷土の先人達のこと、育ててもらった親への感謝の気持ちが溢れてきて、自分にできることで何か恩返ししたいという気持ちが湧いてきたんです。」

先人からの教えを届けたい

廣嶋さんは、自分に生きる力を与えてくれた言葉をもっと多くの人に知ってもらいたいと、まずパンフレットを作ろうと思いました。

「『南洲翁遺訓』というこんなにすばらしいものがあるのに、なぜパンフレットがないんだろうと思いました。

素案を作って荘内南洲会南洲神社へ足を運び、その必要性を訴えました。それが数年がかりで実を結んで、パンフレットを作り上げることができました。

荘内南洲会と酒田市の方々と朝から晩まで一字一句考えながら作業に取りかかりました。

修正作業をしながらふと『これまでの経験はこれを作るためにやってきたんだ』と思える瞬間があり、デザイナーとして、世の中に必要なものを作ることに携われたことに感激しました。

納品後は、制作に携わったみなさんと一緒に喜びました。これも今まで味わった事のない感覚でした。」

廣嶋さんたちが作成したパンフレットより

昨年、廣嶋さんは一念発起して独立しました。

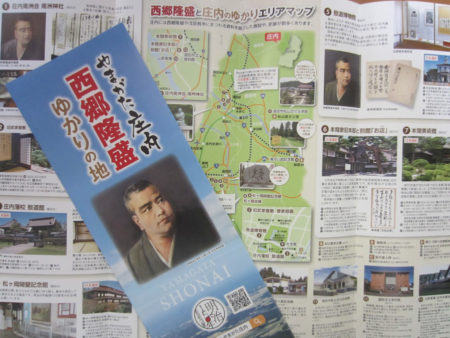

今はデザインの仕事を軸にしながら、西郷さんと庄内とのゆかりを伝える活動に力を注いでいます。

チラシやのぼりを作ったり、パネル展なども開催しました。パンフレットをはじめの一歩として、これからも地域にとって必要とされるものを創り残していきたいと考えています。

今年5月には山形県(庄内総合支庁)から委託され、庄内一円の西郷さんゆかりの地を紹介するエリアマップも完成しました。

「パネルの作成は、自分のデザイナーとしての経験が生かせますし、これがあれば、全国どこでも活動することが出来ます。

旧庄内藩士が『南洲翁遺訓』をふろしきに背負いながら全国を行脚されたように、私も心あるみなさんの元に出向いて、その思いと教えをお伝えできたらと思っています。

私が絶望の中で、西郷さんの教えに救われ、その中から鶴岡に生まれ育った意味に気がついたように、親や先人達はいざというとき自分を守り励ましてくれる存在だということに気がついてほしいのです。

辛い時でも一人じゃないということ、人には生きる意味があり、生きていく力が備わっていることを忘れないで欲しいのです。

先人の生き方の中から見えてくる現代を生き抜く術を、それぞれがご自分の心の中に見つけて頂けたらとても嬉しく思います。誰もが歴史の繋がりの中で、今を生き、生かされているのですから。」

「私は今、西郷さんや旧庄内藩士達も学んでいた論語を学んでいます。論語を学び、自らを省みていくことで、己を知り、天性に気づき、「自分は何をする為に生まれたのか」を自覚できるようになっていく気がしています。

その気づきの中から、どんな困難にぶつかっても、それを天命として受け入れ、一人では決して為し得ないことにも勇気をもって挑むことができるようになっていくのだと思います。

西郷さんや旧庄内藩士たちがしてこられたことはそういうことではなかったかと…世の中をよくするのは自分の中の勇気だと思います。各々が自分は人の為に何ができるのかを追求していくことが大切だと思います。

西郷さんの教えをもととする日本人らしい心の持ち方が今に伝わっているのは、先人たちの思いの継承があってこそのことです。

私は今を生きる働く世代の方々やその子供たちに、そのことを伝え残すためのお手伝いが出来ればと思っています。」

9 月には、西郷さんの命日に合わせて鹿児島を訪れ、西郷さんや「敬天愛人」に心を寄せる人たちとの交わりを深めた廣嶋さんは、離れていく桜島を見ながら、涙 が流れてきたそうです。やりたいこと、やるべきことが見えてきた廣嶋さんの顔には迷いがありません。

「南洲翁遺訓」が出来て128年。その思いのバトンを 引き継ぐ覚悟と信念で、労を惜しまず、自分の言葉で、先人たちから受け取った「教えの宝」をこれからも伝え続けます。

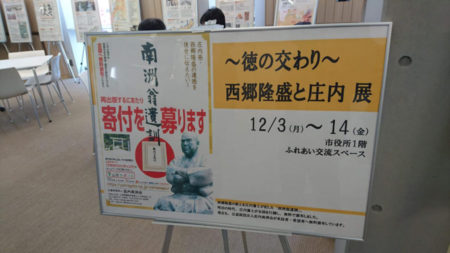

酒田市役所で今、西郷隆盛と庄内の徳の交わりを紹介するパネル展が開催中です!

期間:12 月 3 日(月)~14 日(金)

場所:酒田市役所 1 階ふれあい交流スペース(ATM 前)

西郷隆盛(南洲翁)とゆかりのある庄内・酒田。

南洲神社は、南洲翁(西郷隆盛)を祀る神社です。九州以外では、酒田市にしかありません。

なぜ遠く離れた酒田市へ南洲神社があるのか・・・。

南洲翁と庄内藩の交わりについてまとめたパネルを展示しています。

どうぞご覧ください。

南洲翁の教えを庄内藩士が書き残し、全国行脚して配布した「南洲翁遺訓」

その活動は、公益財団法人荘内南洲会に引き継がれ、今でも希望される方へ無料頒布しています。

12 月 28 日まで、南洲翁遺訓を増刷するためクラウドファンディングで寄付を募っています。

その他詳細は「山形サポート/クラウドファンディング」をご覧ください。

こんな記事も読まれています