大根の値段が、去年に比べて少しお安め。主婦にとってはありがたいですよね。

大根の旬で安い時期、保存食として母が作る「干し大根」。

作り方は意外と簡単!自宅のベランダでまあまあ上手くできました。

1本120円の大根。

農林水産省食品価格動向調査というので調べてみたら、大根の値段は平年比の73%(3月25日の週)だそうで、やはり平年より安いですよね。

といっても大量に買って作るのは大変なので、とりあえずこの1本で「干し大根」を作ることにしました。

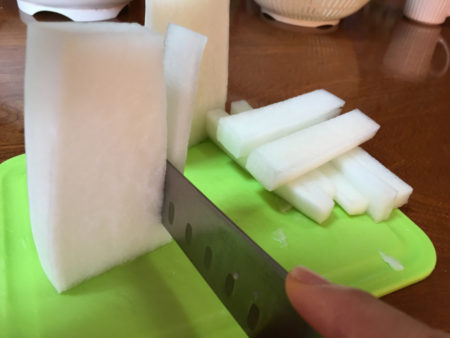

そして、幅1センチほどの厚みで縦に切り込みを入れ、最後の2cmほどは切らないでおきます。

次は最後まで切り落とし、トングのような形に切っていきます。これを繰り返します。

母から「針金ハンガーに吊るすと便利よ。」と言われていたので、私もそうすることにしました。

これを、自宅のベランダに干します。

青空の下、真っ白い大根が風にたなびき、ちょっと幸せになる光景です。

太陽の光をいっぱい浴びさせ、大根の水分を抜いていきます。

母から「1週間もすればできるよ」と言われましたが、そんな短い期間でカラカラに干された大根ができるのか、今の姿からはちょっと想像できません。

でも、意外と水分は早く抜けていきました。

干して2日後。こんな感じになりました。

触ってみると、まだしんなりしていますが、確実に水分が抜け、大根が縮んできました。

なにか、理科の観察をしているようで、毎日少しずつ水分が抜けていく様子を見るのが楽しみでした。

ほぼ完全に水分が抜け、触ってみてもカラカラの感じです。

完成です。本当に1週間で出来ました。

大根1本で、この量の干し大根が作れました。

まあまあの出来ではないでしょうか?

ちょうど同じころ、86歳の母が作った干し大根が鹿児島から送られてきました。70年以上作り続けているキャリアの違いですね。

やはり仕上がりがきれいで、なにか品があるような気がしました。

薩摩川内市にあった私の祖母の家。祖母は自宅で食べるほとんどの野菜を畑で作っていましたが、大根の旬の時期、納屋の軒先に大根がずらりと干されていた光景を思い出します。

母に聞くと、昔は一年中食べられる保存食として50本~60本分を干し大根にしていたんじゃないかと話していました。

母も小さい頃から干し大根作りを手伝い、結婚してからは自分の家族のために毎年作ってきました。

母には「この時期にはこれを作らなきゃ気が落ち着かない。」という保存食がいくつもあるようです。

干し大根も、今回初めて作ってみましたが、思っていたよりそう難しい作業ではなく、「何かちょっと面倒くさい。」という意識が薄らぎました。

日常の暮らしを大切にする母の生き方を改めて学ぶ日々です。

さて、干し大根を使った料理と言えば、やはり「お煮しめ」が一番。

半日ほど水で戻して使います。

去年の春、母が作った干し竹の子も一緒に水でもどして使います。

大根は天日干しする事で、旨味や栄養価がぐっと増します。

カルシウムや鉄分、ビタミンB類、食物繊維などの栄養価が、生の大根よりも大幅にアップするそうです。

先人たちの保存の知恵は、栄養を摂取するという面からも大切な事だったんですね。

ツワブキは鹿児島では春の味覚ですが、今回少し調べてみたら、食用としているのは全国でも九州など一部の地域だけという事がわかりました。

小さい頃から当たり前に食べてきた、「ヘチマ」や「あくまき」などと同じように、地域によって食文化が違うことに改めて驚きました。

この他、厚揚げやこんにゃく、レンコン、昆布などと一緒に煮しめた「お煮しめ」が出来ました。

年齢も50を過ぎると、こういう昔ながらの田舎料理がしみじみ美味しいと思うようになりました。

ちょっと干し大根だけ別に写真に撮ってみましたが、煮しめたらこんな感じになります。

歯ごたえや風味が一段と増して、やはり煮しめには干し大根が欠かせません。

祖母や母が作っていた煮しめの味まではいきませんが、懐かしいおふくろの味です。

これからは、母が作る干し大根も大事に頂きながら、自分でも気軽に作ってみようと思う事でした。