太宰府を訪ねた9月下旬、彼岸花が満開の頃でした。

それから季節は足早に移り変わり、最近まで青かった木々の葉も、少しずつ色づき始めています。

少し季節は前ですが、彼岸花の頃、太宰府周辺を散策しました。

太宰府天満宮

太宰府天満宮観光客の多くは太宰府天満宮には行きますが、周辺の遺跡や寺院まで足を運ぶ方はあまり多くないのでは?と思います。

太宰府天満宮から車で5分ほどの場所に、太宰府のおよそ1300年の歴史を感じさせる場所があります。

この日はお天気も良く、さわやかな秋の一日。

太宰府歴史散歩に出かけました。

国指定特別史跡 大宰府政庁跡です。

大宰府政庁は、7世紀後半に九州を統括するために設置された、朝廷の役所の跡。

当時の中国や朝鮮半島の国々など外国との交渉の窓口として、また、防衛の拠点として重要な役割を担っていました。

地方の役所としては最大規模のもので、「遠の朝廷(とうのみかど)」と言われていました。

役人として、大伴旅人、山上億良、菅原道真、そして平清盛も任命されています。

ただし、太宰府に左遷されてきた菅原道真は、実際は、大宰府政庁には一度も登庁せず、軟禁生活を送っていました。

現在、史跡の跡は公園として整備され、憩いの場になっています。

広々とした公園に立つと、当時の建物の壮大さや、古代の役人たちの行きかう姿を思い浮かべました。

大宰府政庁跡からてくてく歩きます。

周りの田園は、稲穂が黄金色に垂れ、彼岸花の赤の色とのコントラストがとてもきれい。

この季節にしか見られない、自然の植物たちが生み出す色の美しさに感激しました。

農家の方が、稲刈りの準備を始めていました。

今は、稲刈りが終わった後の風景に変わっているんだろうなあと思います。

そして、大宰府政庁のすぐ近く。

クスノキの木立をくぐりぬけると、正面に、風格のあるお寺があらわれます。

「観世音寺」です。

観世音寺

観世音寺観世音寺の歴史も、およそ1300年前にさかのぼります。

奈良時代に天智天皇が母、斉明天皇の菩提を弔うために建てられたもので、そのことが「続日本書紀」に記されています。

寺はおよそ80数年かけて天平18年(746年)に完成しました。

かつては講堂・金堂・五重塔などの建物が整った大寺院でしたが、火災や大風に遭い、現在の金堂と講堂は、江戸時代に黒田藩主が再建したものです。

(観世音寺の掲示板の抜粋)

そして、観世音寺で有名なのが、梵鐘です。

「国宝」となっています。

この梵鐘は、奈良時代(7世紀末)に作られたもので、現存する梵鐘では日本最古のものです。

京都の妙心寺の梵鐘と兄弟鐘(同じ木型から作られた)と言われています。

国宝の梵鐘

国宝の梵鐘先ほど、左遷された菅原道真の事を少し書きましたが、軟禁生活の菅原道真が、遠くに見える大宰府政庁のことと、観世音寺の鐘のことを歌った詩が、大鏡(平安時代に書かれた歴史物語)に紹介されています。

都府楼纔看瓦色・・都府楼は纔(わず)かに瓦の色を看

観音寺只聴鐘聲・・観音寺は只だ鐘の聲を聴く

(私にとって)大宰府の建物は、わずかに瓦の色を見るだけである

観音寺は、ただその鐘の音を聞くばかりである

この梵鐘の鐘の音を、菅原道真が詠んだのです。

菅原道真も聞いた鐘の音と同じ音を、千年以上の時を超えて、今も、聞くことができるのです。

日本の音風景100選にも選ばれ、NHKで放送される「ゆく年くる年」の除夜の鐘の中継場所に度々なっています。

そして、隣に建てられている戒壇院に向かいます。

ここも、彼岸花が満開。

蝶が彼岸花の蜜を喜んで吸っている姿をあちこちで見かけました。

彼岸花と、飛び交う蝶を眺めながら戒壇院に着きました。

戒壇院

戒壇院戒壇院とは、正式な僧侶や尼になるために、出家者に対し必要な戒律を授けるために設置された施設です。

聖武天皇によって観世音寺内に設置され、奈良東大寺の中央戒壇、下野薬師寺の東戒壇、そして、観世音寺の西戒壇と、日本の三戒壇の一つです。

そして、戒壇院の案内には、「開山 天平宝字五年(761) 鑑真和上」と書かれています。

あの有名な唐の僧鑑真和上が、ここ太宰府に来て最初に戒律を授けた場所と知って、驚きました。

それほどに、観世音寺や戒壇院は、当時、重要で大事な場所とされてきたのです。

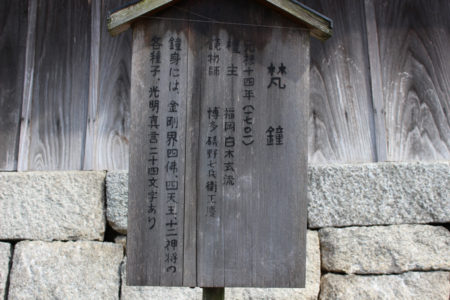

戒壇院の鐘楼

戒壇院の鐘楼こちらは、戒壇院の鐘楼です。

中に吊り下げられている梵鐘は外からは見えにくいですが、この梵鐘に関するちょっとした偶然のエピソード。

太宰府を訪ねた日から4日後、西郷どんゆかりの地の取材で福岡市の福萬醤油を訪ねました。

(西郷どんシリーズ1回目を読んでください>>)

白木家十一代当主の白木太七が、西郷さんをかくまった話。

そのエピソードをお話して下さった白木正四郎さんが、白木家代々の話をされた際「白木家五代当主の白木玄流(1645年~1700年)が酒造業で財をなし、遺言として観世音寺戒壇院の梵鐘を寄進したんですよ。」と話されました。

「えっ?あの梵鐘ですか?」

偶然、最近訪ねたばかりの戒壇院です。

撮影した梵鐘を紹介する立て札を見ると、確かに

「元禄14年(1701) 檀主 福岡白木玄流」と書かれていました。

たまたま訪ねた戒壇院と、その後取材した白木家とこのようなつながりがあったと知り、とても驚き、不思議な縁も感じました。

古代からの歴史が息づく太宰府。

そして幕末期は、多くの勤王の志士たちが行きかい、時代を動かす空気が流れていたところでした。

(西郷どんシリーズ3回目を読んでください>>)

太宰府のいろいろな歴史の側面を知ることが出来、太宰府の魅力をますます感じた旅でした。

アクセス

★太宰府天満宮

★松屋・喫茶「維新の庵」

★延寿王院

★国指定特別史跡 大宰府政庁跡

★観世音寺

★戒壇院

※下の地図の赤のマーカーをクリックすると場所が表示されます。