「ホームホスピス」まだ聞きなれない言葉かもしれませんが、病いや障がいがあっても最期までその人らしく暮らせる地域の中にあるもうひとつの「家」です。日本初のホームホスピスとして誕生した宮崎県の「かあさんの家」が先進的なモデルとなって、共感した人たちによって全国各地に誕生しています。どんなところなんでしょうか?鹿児島唯一のホームホスピス「もくれん」の家を訪ねました。

地域にとけこむ「もくれんの家」

看板が無ければ、通り過ぎてしまうような普通のおうち。日置市伊集院町にある「もくれんの家」は、地域の中にすっかり溶け込んでいました。

日当たりがよくて、窓の外には、地域の人たちの家庭菜園が広がっている長閑なところです。

広々とした庭には洗濯物がいっぱい干されていて、ここが生活の場であることを感じさせます。

この地に鹿児島で初めてのホームホスピス「もくれんの家」ができたのは2019年の4月のこと。立ち上げたのは、看護師の河野博美さんです。当直明けの朝、笑顔で迎えて下さいました。

「ようこそいらっしゃいました。ここは、ご自宅で暮らすことが難しくなった住人さんたちが普通のおうちで暮らすように生活していらっしゃるんですよ。私たちは共に暮らす住人として、みなさんたちをサポートしています。ここには、病院にあるようなナースコールも(転倒予防のための)センサーマットもありません。ふつうの家ですから。中には余命を宣告された方もいらっしゃいます。老いや病いも人生の中で起こりうる自然なできごととして受け止め、最期までその人らしくその人の尊厳を大切にしながら生きる居場所、それがホームホスピスなんです。」

河野さんは、ここで暮らす方たちのことを住人さんと呼びます。一つ屋根の下で共に助け合ってくらす「とも暮らし」を叶える場でありたいとの思いからです。

「もくれんの家」の住人さんたち

私が取材でお伺いした昨年(2020年)の10月末。4人の住人さんたちがこの家で暮らしていらっしゃいました。ここは、福祉施設ではありませんから、住人さんたちは、ここを「家」として介護保険を使ってデイサービスやデイケアに通ったり、訪問リハビリや訪問看護といった医療や福祉のサービスを利用しながら暮らしているのです。

あくまで共同生活をする「家」としての位置づけです。4人の住人さんのうち、おふたりはこの日デイサービスに行っていて、お留守。残っているおふたりとお会いすることができました。

お部屋のベッドで横になっていらっしゃったのは、クミさん93歳。

透析をしなければいけないくらい腎臓の状態が悪化していて、常時酸素吸入が必要な状態でした。病院で余命1ヶ月との宣告を受け、家に帰りたいというクミさんの思いを汲み取ったご家族が、病院ではなく、この家での暮らしを選択しました。

手足がむくんで、自分の部屋で横になることが多くなっていましたが、調子のいい時はお花を摘みながらの散歩などを楽しんでいらっしゃいました。

定期的な訪問看護で、医療的なサポートを受けながら、クミさんの体調に合わせた暮らしが続いていました。

「クミさんの笑顔は最高なんです。こっちまで笑顔になります。酸素をしていらっしゃいますから、息苦しくて、つらい時もあると思うんですが、つわぶきの時期には皮を上手に剥いて下さったり、いただいたジャガイモの皮をむいて下さったり、これまでお家でなさってきたことを一生懸命して下さいます。」と河野さん。

「余命1ヶ月といわれてここにいらっしゃったんですが、もう半年が過ぎたんですよ。(笑)」

キミ子さん76歳は、高齢者施設からここに来ました。

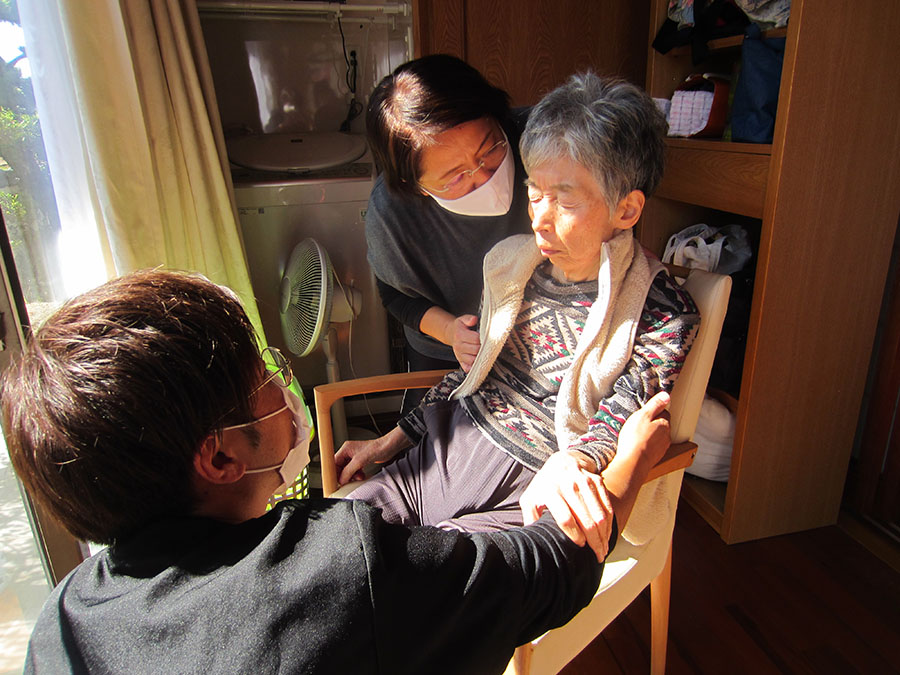

レビー小体型認知症特有の幻覚や幻聴の症状に悩まされ、施設では寝たきりの状態でした。まずは日中に出来るだけ起き上がることから始め、今では調子の良い時は散歩にも出かけ、ここでの暮らしに馴染んできました。この日は、介護保険を使っての訪問リハビリの日でしたが、なかなかスイッチが入りません。

こんな時でも決して無理強いせず、縁側で日向ぼっこをしながら、キミ子さんの気持ちが動き出すのを待ちます。

「住人さんのペースに合わせて、とことん寄り添う」これが「もくれんの家」流の暮らし方です。

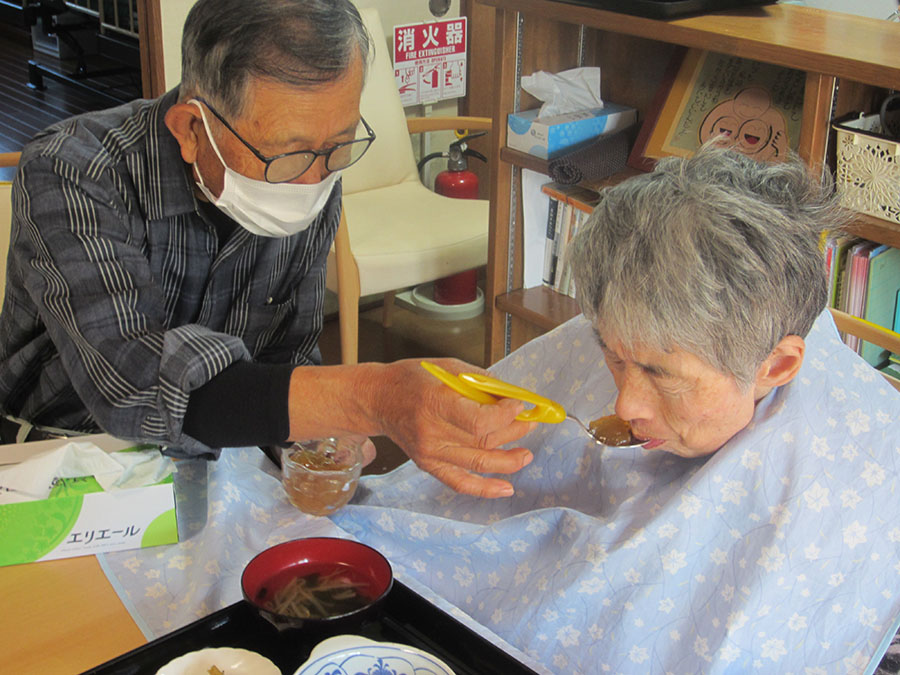

お昼になると、近くで一人暮らしをしている夫のAさんが、毎日食事介助にやってきます。

これまでは、昼と夜の1日2回、来ていましたが、コロナ禍になってからは、お昼ご飯の時間の10分間。それでも、夫婦で過ごす貴重な時間です。もくれんの家では、こうした一瞬一瞬が、住人さんやご家族にとって、かけがえのない時間であることを考慮し、感染予防対策を十分施した上で、出来うる限り家族との面会を閉ざさないようにしています。

「自宅」でも「病院」でも「施設」でもない終の棲家

これまでホスピス(緩和ケア)というと、末期がんなど終末期を迎えた人が最期の時を過ごす場所というイメージがありましたが、もくれんの家に行ってみて、むしろ「共にくらす終の棲家」という印象を強く持ちました。

日本におけるホームホスピスのはじまりは、2011年の宮崎県の「かあさんの家」に遡ります。当時、在宅介護や在宅医療が重視される中で、「家に帰りたいけど、帰れない」「介護力がなくて、家で看ることができない」という人たちが溢れていました。

安心して老いることも、死ぬこともできない現実を自分たちの手で変えていこうと生まれたのが「かあさんの家」でした。それは、空き家を活用し、生活の匂いが感じられる地域の「家」で、医療や介護と連携しながら、人生最期の時間をその人らしく安心して看取れる場所を創りだそうというものでした。

これまでなかった「くらし」の中にある新しいホスピスのかたちは注目を集め、その理念と実践に心を動かされた人たちの間で共感の輪が広がりました。現在、全国ホームホスピス協会に登録しているホームホスピスは全国で46ヶ所。そのほとんどが民家を借り上げ、そこに介護用のベッドを入れて、お世話をするというものです。

河野さんも「かあさんの家」との出会いで、人生の扉が大きく開きました。

私がホームホスピスを目指したわけ

河野さんは、ここに辿り着くまでのジレンマと葛藤の日々をこんな風に話してくださいました。

「20代~30代の若い頃、看護師として働く中で、痛みで七転八倒しながら苦しみ、亡くなっていくガンの患者さん方をたくさん看てきました。苦しんでいる人を目の前にして何もできない自分が歯がゆく『自分は何ができるんだろう。どうしたらいいんだろう』と悩んだ時期がありました。

痛みや苦しみを少しでも和らげたいと思ってもそれができない。そう思った時、緩和ケアをもっと専門的に勉強したら少しでも力になれるのではとないかと思ったんです。」

そう決意した河野さんは40歳を過ぎてから、緩和ケア認定看護師の資格を取るために1年間、奈良に移り住み、専門の学校に通い、資格取得を目指しました。ちょうど3人の子供も成人し、子育てが一段落した時期でもありました。

資格を取得し、鹿児島に帰り『さぁ、これから!』という決意で、病院に戻りました。当時、認定看護師の資格を持っている人は少なく、痛みを和らげる疼痛ケアやエンジェルケアなど学んだことを研修や講演の場で話す機会も増え、スタッフを育てる役割も任されるようになりました。

一方で、患者さんからどんどん遠ざかっていく自分を感じていました。もっと患者さんと丁寧に関わりながら、一人ひとりに寄り添うケアをしたいと思いながら、それができないジレンマ。病気の早期発見と治療を目的とする病院では、命と安全守るためのマニュアルや時間的な制約の中で働かなければならず、「自分の居場所はここじゃないんじゃないか。」という思いをずっと引きずっていました。そんな時、知人から「かあさんの家」に行くことを薦められたのです。

「かあさんの家に行った日のことは、今でも忘れられません。そのくらい衝撃でした。人生の終末期といわれる人たちが、規則に縛られることなく、管理されることなく、ふつうに『家』で自由に暮らしていらっしゃる。その姿に驚きました。そして、その人がその人らしくあることを支援している、お手伝いしている姿を目の当たりにして、私が求めていたのはここだったんだと感じました。

理屈じゃなくて、バーンと感覚的に入ってきたというか、その時『私のやるべきことはこれだ』と思ってしまったんです。その日のうちに『私もホームホスピスをつくろう』と決めました。(笑)でもその後が大変で、家探しに2年もかかったんですよ。」

もくれんの咲く家との出会い

河野さんは、自分のつくるホームホスピスは、広い庭に縁側があって、「ただいま、おかえり」という声が聞こえてくるような、鹿児島弁で言う「ばあちゃんげえ(おばあちゃんの家)」のようなところにしたいと思っていました。そう思って探し続けましたが、なかなか見つからず「もう無理かも」と諦めかけていた時、幸運が訪れました。

かあさんの家の生みの親、市原美穂さん招いて日置市で開かれたホームホスピスの勉強会の席で、市原さんが『河野さんが鹿児島で初めてのホームホスピスをつくろうとしていること。河野さんに力を貸してほしいこと。家を探していること』を話してくださったのです。

すると、会場に来ていたある女性が「よろしかったら、私の両親の家を使って下さい。亡くなった両親もきっと喜ぶと思います。」と申し出て下さったのです。その家を訪れると、まだご両親の暮らしていた頃の息づかいが聞こえてくるような温かさとぬくもりに満ちていました。

「ここから始めよう。」河野さんの心が定まりました。

「私は(大隅半島の)錦江町の出身で、それまで伊集院には一度も来たことがなかったんですよ。家を貸してくださった大家さんは、福祉のお仕事をしていらっしゃる方で、ここでご両親を看取り、まだご自分はその家に住んでいらっしゃったんですが『一人で住むには大きすぎるので使って下さい』とおっしゃって、ご自分は近くに引っ越しまでされて貸して下さったんです。本当に有難い話でした。」

初めて家を訪れたとき、門出を祝ってくれているように白もくれんの花が咲きほこっていました。

「この家をもくれんの家にしよう。」こうして河野さんのホームホスピスづくりが始動したのです。

マニュアルがない「もくれんの家」

「もくれんの家にはマニュアルがないんです。」そう語る河野さん。

「透析の患者さんはカリウム制限があり、基本的に(医学的には)果物はダメです。でもここでは、ちょこっとあげます。糖尿病の方には黒砂糖あめを1個だけねと言ってあげると笑顔になられます。もちろん先生と相談して、採血結果を見ながらですが、どうしたらこの方が毎日の生活の中で楽しく暮らすことが出来るのか、ご家族、スタッフ、ケアマネさん、お医者さんも含めてみんなで知恵を出し合い、創意工夫して考えます。

マニュアルがないことは、決して楽ではありません。ある意味厳しいかもしれません。でも、目の前にいるこの方に私たちは何が出来るんだろうか、何が必要かということを考えて、考え抜いて、実践する場でありたいと思っているんです。」

「住人さんの嫌がることをしない。」「人としての尊厳を大切にする。」もくれんの家が1番大切にしていることです。

マニュアルのないケアから起きる小さな奇跡

日々のくらしの中で、思いがけない奇跡のようなできごとも起きました。ノブ子さん(89歳)は、長い入院生活で食事をとらなくなり、体重が10キロ近く減って、余命1~2週間を宣告されていました。ここにきた時は、衰弱して、意思の疎通も難しくなっていました。

スタッフは、ノブ子さんが何より大事にしていた猫を家から連れてきてもらって、一緒に過ごしてもらうようにしました。そしてお味噌汁から始め、少しずつ食事の量を増やしていきました。

徐々に食欲が増してきて、そのうち自分から洗濯物たたみを手伝って下さるまで元気になりました。その姿は、まるでこの家のスタッフのようです。

河野さんは、生きる力を取り戻して下さったことが何より嬉しかったそうです。

「この方は、お元気になり、ご自宅に戻られて、デイケアに通うまでになられたんですよ。おそらく長い入院生活で、もう家に帰ることはできないと思われて、その現実に絶望し、もう生きていたくない。死んだほうがましという気持ちになっていたのではないかと思うんです。

その方にとっての尊厳って何だろう?ということをご家族やスタッフと話をしながら、何をしたいのかということをずっと探っていったら、だんだん心を開いて下さった感じでした。」

1年間お風呂に入らず、自宅で一人暮らしをしていたサキ子さんが、お風呂に入ってくれるようになったのは、元気な頃に温泉行くのが好きだったことが分かり「一緒に温泉に行こう」と誘って、一緒に入ったことがきっかけでした。

今ではすっかりこの家の住人の顔です。

コロナ禍の前は、スタッフの子どもたちが、「ただいま~」って帰ってきたら、おばあちゃんたちの前で宿題をしたり、寝転がったり、甘えたりする光景がごく普通にみられ、子どもたちとおばあちゃんたちが、ゆるやかに繋がっていきました。その様子は、まさに「ばあちゃんげえ(おばあちゃん)」で遊ぶ子どもたちです。

看取りの現場から 住人さんが教えてくれたこと

みんなの関係が深まっていく中で、幾つかの看取りもありました。ミキさん93歳。ミキさんは、認知症が進んで、病院に入院していましたが、息子さんが最期ぐらい母らしく家で過ごさせてあげたいと、ここにきた最初の住人さんでした。

足腰が丈夫で、お茶碗を洗って下さったり、子どもたちに折り紙を教えて下さったり、たくさんの思い出をつくって下さった方でもありました。突然のお別れは夜のことでした。スタッフの子どもたちもお別れにきてくれたそうです。

「おそらく子どもたちにとって初めての身近な人の死だったと思うんです。さっきまで生きていたミキさんが死んでしまった。悲しくて泣いてしまうんですね。こうやって亡くなったら、冷たくなって目もあけてくれない。話もしてくれない。これが死ぬってことなんだよって…ミキさんが子どもたちに身をもって教えて下さっている気がして…これってすごく大事なことだと思うんです。ほんとうに貴重な体験をさせていただきました。」

誤嚥性肺炎を繰り返し、長く入院していた喜代子さんは、食べることが危険だと病院では少しのゼリーと高カロリーの輸液だけの生活が続いていました。息子さんが最期にお母さんの食べたいものを食べさせてあげたいとの思いで、この家に来ました。

医師に嚥下機能をチェックしてもらい、刻みやトロミ食なら食べられるとの診断をもらい、訪問看護のチームとも連携しての取り組みが始まりました。

これは喜代子さんが、ここに来て初めて口から食事を摂った時の動画です。食べたのは、大根やかぼちゃを軟らかく炊いた煮物でした。長い間、口からの食事を摂っていなかった喜代子さんの喜び、スタッフの喜びが伝ってくる映像です。

「おいしい~おいしい~」と何度も声に出され、大根を小さくしないで、形のあるままを食べたいとおっしゃったそうです。その時の、何とも言えない幸せそうな顔は今でも忘れられないそうです。その後、みんなで食事を囲むこともできるようになって、30分くらい時間をかけて、ゆっくりと自分で食事をとれるようになりました。

喜代子さんは、食に対する気持ちがとても強く、体が弱ってからも、ベッドで寝ながらでも、自分で食事をとられていたそうです。そして、ご自分で食事をとることが出来なくなってからは、息子さんが食べさせて下さって、最期の時間を共に過ごしました。

「本当に最期は枯れるように自然に逝かれました。だんだん痩せてこられて、食べられなくなって、『私はこういうふうにして逝きますよ。』という準備をご家族にして下さっているように思えました。本当にだんだん、だんだんでした。」

河野さんは、こうした「家」での看取りには、看取る側にも覚悟が必要だと話します。それは、暮らしの中での自然な死を迎えることを受け入れる覚悟でもあります。

「もくれんの家では、歩きたいという人を止めませんし、拘束もしません。ご家族にはそのための転倒のリスクもお話しします。延命のためだけの医療も施しません。大切な人が死に向かっていくプロセスに寄り添うことは、とても苦しいことですが『死ぬ』ことを考えるのは、『どういうふうに生きるか』を考えること。もくれんの家が、そういう大切なプロセスを共に見つめて、考える、拠りどころになれたらいいなぁと思っているんです。」

1951年の頃、日本では8割を超える人が自宅で亡くなっていました。自宅で看取ることは、ごく普通のことだったのです。核家族化や高齢化、医療技術や福祉の制度の進歩など社会の大きな変化に伴って、かつてどこの家庭にもあった家での看取りは激減しました。

厚生労働省の人口動態統計(2018年)によりますと、病院などの医療機関で亡くなった人の割合は全体の7割を超え(75.8%)自宅で死を迎えた人は、13.7%。最近では、老人ホームなどの高齢者施設で亡くなる人も増えてきています。

私たちは暮らしの中で身近な人の『死』をみたり、感じたりすることがほとんどなくなり、死ぬことは「怖いこと」「不吉なこと」「考えたくないこと」として死と向き合うことを封印してきたのかもしれません。ホームホスピスは、看取りを、日常の暮らしの中に取り戻していこうという活動でもあるのです。

心のバリアがほどけて

もくれんの家ができた頃、地域ではホームホスピスとはどんなところか知らない人がほとんどでした。「何をするところなんだろう。高齢者を集めて、時々人も亡くなっているらしい。」不安から、厳しい言葉をかけられることもあったそうです。でも今では、畑でできた野菜を持ってきてくれるのも、庭の手入れを手伝ってくれるのも地域の人たちです。

台所に立って料理に腕を振るって下さったり、本格的なコーヒーを入れて下さる方もいるそうです。

「だんだん変わっていきました。当初厳しいことを言っていた方が今では一番の応援団になって下さっています。(笑)子どもたちとの触れ合いも生まれたりして、あ~ここは悪いことしているところじゃないんだぁということを認めて下さったんだと思います。」と嬉しそうな河野さん。

出入り自由、地域の人たちも交えての「とも暮らし」が少しずつ叶ってきています。

鹿児島2番目のホームホスピスをつくります!

取材に伺った時、ここで職員として働きながら、鹿児島で2ヶ所目となるホームホスピスの立ち上げを目指している方がいました。山下初枝さんです。

山下さんは、2019年9月、30年間務めてきた看護師の仕事を辞めて、ホームホスピスをつくる決心をしました。鹿児島市の大きな病院で師長としての責任あるポジションにあったポストを捨てての転身でした。

「私も河野さんと同じ。かあさんの家に行って、衝撃を受けて辞めました。(笑)忙しすぎるジレンマの中で、いつの間にか、人じゃなくて病気や病人を看ていたことに気づかされました。もう一度『人』を看ながら『人と向き合う』ことをやってみたいと思ったんです。看護婦になりたての頃、故郷の与論島で、島のおじいさんが家で亡くなる場面に立ち会いました。

子や孫や近所の人たちがあたり前のように集まっての看取りでした。悲しけれど、温かさを感じる別れでした。その記憶が蘇ってきて、人が生きて、亡くなっていく場面で、心を通い合わすことができるような居場所をつくりたいなぁと思ったんです。」

家の名前は「NPO法人ゆいたばー あんま~の家」です。「ゆいたば―」とは島の言葉で「みんなが寄ってあつまるところ」「あんま~」は「おかあさん」という意味です。山下さんが目指すホームホスピスが見えてくるようです。

鹿児島2番目のホームホスピス「あんま~の家」が、鹿児島市の吉野に誕生予定です

必要とされる存在となるために

ホームホスピスは、もともと国の制度として用意されたのではありません。人生の最終章を暮らしの中で人間らしく過ごしたいという市民の思いから生まれ、広がってきました。このため法制度による明確な定義はありません。

もくれんの家も、互いの気配を感じられるような最大6~7人ほどの住人さんを日中2人、夜間1人のスタッフで看ています。介護保険施設のように、国の補助はありませんから、運営は入居者の入居料で賄われています。(1人部屋で食費・管理料などを含めて1ヶ月約13万円・2人部屋で約11万円)これに介護保険や医療保険の利用があると上乗せされますから、住人さんたちの負担も決して軽いとはいえません。

河野さんはその現状をこう話します。

「ホームホスピスは、鹿児島でもまだ生まれたばかり。私たちのこの家も寄宿舎としての扱いです。でも先進地の宮崎では、県をあげてホームホスピスによる地域づくりが進められていて、県による家賃の補助もあります。私たちはもっともっと外に出て行って、ホームホスピスがどのような場所で、どんな活動をしているのか、伝え続けていかなければいけないと思っています。」

ケアの質を担保し、信頼と認知度を高めていくために、全国ホームホスピス協会も設立され、立ち上げの際の統一した研修カリキュラムや運営基準などを策定してきました。各地に出来たホームホスピスの日々の実践そのものが、これからのホームホスピスの明日を担っています。

価値ある在宅ホスピスのひとつのかたち

内閣府の調査で(平成24年・高齢者の健康に関する意識調査)このようなデータがあります。「万一、あなたが治る見込みのない病気になった場合、最期はどこで迎えたいですか」この質問に対して、54.6%の人が「自宅」と答えています。

しかし、実際には8割近くの人が病院で最期の時を迎え、自宅で亡くなる人はごく少数派です。多くの人が願いながらも叶わない社会の現実をうめるように登場してきたホームホスピスは、人生の最終章を住み慣れたところで穏やかに過ごす新しいかたちの在宅ホスピスとして、大きな意味を感じました。最後に河野さんは、こうも話して下さいました。

「私たちは疑似家族かもしれません。誰にとっても長年住み慣れた自分の家に代わる場所はないと思いますから。だからこそ、私たちは住人さんたちの自分の家に帰れない悲しみに寄り添いながら、本当の家ではないのだけれど、その方にとって、ここが居心地の良い「第2の家」になれたらと思っているんです。ここは生活の場ですから、一緒に泣き笑いしながら、緩やかに繋がり合える人生最期の居場所になれたらと思うんです。私たちはその傍らに寄り添い続けることしかできません。」

出会いも別れも暮らしの中にある

もくれんの家に3度目の春が巡ってきました。

新しい住人さんを迎え、今7人が一つ屋根の下で暮らしています。一方でお別れもありました。昨年10月の取材の時、とびっきりの笑顔で手を握って下さったクミさんは1月16日の夜、眠るように亡くなられたそうです。

コロナ禍の中でしたが、ご家族の希望で、最期の1週間は、県内在住の息子さんが泊まり込んで、共に時間を過ごしました。余命1ヶ月を宣告され、病院を離れ、この家で過ごした10か月は、クミさんやご家族にとってどのような時間だったのでしょうか?その答えをクミさんからお聞きすることはできませんでしたが、クミさんもまた、たくさんの思い出を残して下さいました。

住人さんたちとこれまで幾つものお別れをしてきた子どもたちは、今も「みんな天国に行って、私たちのことを見てくれてるんだもんね。」と話してくれるそうです。

この話を聞いて、暮らしの中に「自然な看取り」があるってことは、こういうことなのかもしれないと思いました。生活の中で、同じ時間を過ごしてきたからこそ見えてくる住人さんたちの生き抜く姿―その「生きた証」と「教え」こそが、ここでしか受け取れないかけがえのないものに感じられました。

※ 取材にあたって、もくれんの家の日々の暮らしのお写真をご家族のご了解のもと掲載させていただきました。この機会に、ご自身や大切なご家族にとっての終の棲家を考えるひとつのきっかけにしていただければ嬉しく思います。