鹿児島から生まれる新しいビジネスを後押しする鹿児島県ビジネスプランコンテスト。今年度の募集は9月30日に締め切られました。たくさんのご応募、ありがとうございました。

これまでシリーズで審査員の方々のインタビューをお届けしてきましたが、いよいよ最終回となりました。今回ご登場いただくのは、「人の手」による想いが伝わる翻訳を通して、多国籍・多文化共生のまち鹿児島を目指す、株式会社Climbest(クラインベスト)代表取締役の脇野真梨江さんです。

Zoomインタビューを動画で見る

株式会社Climbest(クラインベスト)

代表取締役 脇野真梨江さん

脇野さんは鹿児島市に生まれ育ちました。20歳の時に、自身の悩みを飛び越えたいと海外に職を求め、ひとり縁もゆかりもない中国へ。在中の日系企業に就職しました。3年の勤務の後、より多国籍・多文化の環境に身を置きたいと、アメリカへ語学留学。3年間学び、さらなる新天地を求めてオーストラリアへ。1年間日本語教師を務めました。

「違い」を「個性」として認め合う海外生活に居心地の良さを感じつつも、自身に日本での社会経験がないことに疑問を感じて帰国。会社員として3年を過ごすうち、大好きな鹿児島にも、国籍や文化、肌の色など、互いの違いを認め合う、誰もが居心地のいい環境をつくりたいと思うようになり、2015年に「株式会社Climbest(クラインベスト)」を起業しました。

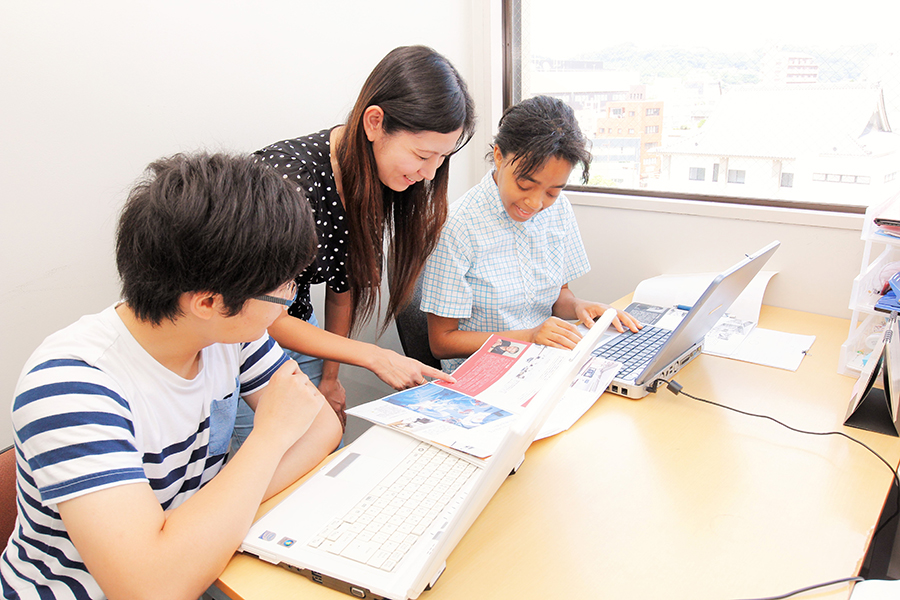

手がけるのは「人の手」による翻訳。英語、フランス語、イタリア語、中国語、韓国語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、アラビア語の10か国語の翻訳に、それぞれの言語を母語とするスタッフが対応。各国の文化や習慣をふまえたうえで、クライアントの「想い」が正確に伝わる翻訳を大切にしています。

女性起業家として、九州各地の女性起業家たちとの交流や、鹿児島で起業を志す女性たちを後押しする活動にも力を入れています。インタビューでは、脇野さんのこれまでとこれからを、ざっくばらんにうかがいました。

20歳で中国にとびこんだ

脇野さんが海外に目を向けたのは、高校卒業後の進路を決めかねていた時のことでした。

「周りの友達が、正社員で就職したり大学に進学したりするなか、私だけ進路が見つかってなかったんですね。そうすると、どんどん自分に自信がなくなってしまって、もうこれは思い切り環境を変えるしかない!と思いまして、どうせ行くなら海外に行きたい!と思ったんです。」

何のつてもないなか、海外に出る!と心に決めた脇野さんは、思い切った行動に出ました。

「インターネットで『海外』『求人』『未経験』と入力して検索しまして、ヒットした会社がたまたま中国にあったので、そのまま中国に行くことにしたんです。失うものが何もなかったので、思い切れたんだと思います。」

原点は、いつも助けてくれた中国の女の子

単身中国に渡った脇野さんを待っていたのは、言葉の壁でした。

「『你好(ニーハオ)』『謝謝(シェイシェイ)』しかわからない状態で中国に行ってしまったので、全然言葉が通じなくて、ものすごく苦労したんです。そんな時に、現地の中国人の女の子がずっと私についてきてくれて、中国語のわからない私に通訳してくれたんです。」

日本への留学経験を持つその女の子に、いつも助けられたという脇野さん。あるとき彼女に、どうしてそんなに優しくしてくれるの?と尋ねました。

「彼女は『私も日本に留学しているときに、たくさんの日本の人たちに助けてもらったから』と話してくれて、それを聞いて私も、いつか外国の方たちの力になれるようなことを仕事にしたいなと思うようになりました。」

脇野さんは、3年暮らした中国を離れ、アメリカに語学留学することにしました。

「アメリカに行ったら、学校のクラスには17か国くらいから学生さんが集まっていて、年齢も17歳から67歳までとすごく幅広くて、いろんな肌の色の人、いろんな考え方の人がいました。日本にいたときの私は、周りとは違う自分に自信がなかったんですけど、アメリカにいると、それも自分の個性だと思えるようになりました。」

アメリカでの3年間を、多様な人たちといろいろな価値観に触れながら過ごしたことで、自分に自信を持てるようになった脇野さん。今度はオーストラリアに飛び、1年間、日本語教師としてワーキングホリデーを過ごしました。このときすでに海外生活7年、そろそろ三十路が見えてきたころ、脇野さんは日本に帰ることを決めました。

「20歳で海外に出て以来、日本での社会経験を全く積んでいないということがすごく不安になってきたんですね。これはちょっと、20代のうちに経験しておかないと後々不安になるんじゃないかなと思って、帰ってくることにしました。」

自分の居場所として会社を創る

日本に帰り、会社員として働く日々のなかで、脇野さんは“逆カルチャーショック”を受けたといいます。

「私が中国やアメリカにいたときは、ものすごく現地の人たちに助けていただいたんですけれども、日本に帰ってくると、海外に対する壁とか偏見のようなものを感じたんです。それが、とても居心地悪いなと思いました。」

鹿児島も海外も大好きな自分が、心地よく働くことのできる環境を作るためには、どうすればいいのだろう?出した答えが起業でした。

「起業したくてしたというより、どちらかというと、自分の居場所作りのために、起業はその方法の一つにすぎなかったというところですね。」

これまでに培ってきた外国人ネットワークをいかした「翻訳」という仕事を通して、多様な国籍や文化を持つ人々が、共に心地よく暮らせる鹿児島にしたい!そう願って、脇野さんは2015年に株式会社Climbest(クラインベスト)を起業しました。

人の手による翻訳で想いをとどける

開業当初は、飲食店に外国語のメニューを普及させることに力を入れていましたが、今では翻訳会社として、ガイドマップの作製や、ホテルや輸出にかかわる企業のホームページ作成など、幅広い分野での翻訳を手掛けています。対応する言語は、英語、フランス語、イタリア語、中国語、韓国語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、アラビア語の10か国語

それぞれの言語を母語とする48人が、スタッフとして会社に登録していて、その8割が鹿児島在住の方々です。脇野さんはそのスタッフとともに、「人の手」による翻訳に力を注いでいます。

「いまは、インターネットなどでも翻訳のできる時代ですけど、私たちの会社は、ただ日本語を外国語にするのではなくて、外国人の目線を大切にした翻訳会社なんです。」

外国人の目線を大切にした翻訳とは、どんな翻訳なのでしょう。脇野さんが、最近あった翻訳のエピソードを教えてくれました。

「抹茶のチョコレートのパッケージを作りたいというお客さんがいらっしゃったんです。そのキャッチコピーとして、“ほろ苦いお茶と甘いチョコレートのハーモニー”というのがあったんですが、これを中国人の翻訳スタッフが見たときに、『中国人の目線からすると、ほろ苦いお茶イコール古いお茶というイメージになってしまう』というんですね。

そこで、“ほろ苦いお茶”を“香ばしいお茶”と言い換えたんです。せっかくいい商品なのに、相手の文化を理解していないことによってうまく伝わらないというのは、すごくもったいないことだと思います。ただの翻訳ではなく、外国人の目線とか文化的背景とかを必ず取り入れるようにしているのはそういうことなんです。」

翻訳する言語を母語とするスタッフの意見を取り入れ、文化や習慣の違いを考慮して、意図が正しく伝わる翻訳をする。それが脇野さんのいう「人の手」による翻訳なのです。

Climbestでの私はすごく楽しい!

翻訳を通して、だれもが居心地のいい環境をつくりたいと始めた株式会社Climbest。その社名には、脇野さんの思いが込められています。

「『Climbest』というのは造語なんです。『climb』というのは登るという意味で、『best』というのは皆さんご存知のベストですね。みんなで高いところに登っていい景色を見ようよっていう思いが込められてるんです。」

目標に向かって挑戦し続けている今が、とても楽しいという脇野さん。苦労も多々ありますが、それを乗り越えた経験もまた糧となり、起業しなければ得られなかった喜びを実感しています。ほかの女性起業家の方々との交流にも力を入れていて、九州の女性起業家や、起業を目指す女性が連携して学びあう組織「一般社団法人スプラウト」のメンバーとして活動。

また、全国各地で個性的な事業を展開する女性起業家を発掘して表彰する、内閣府などが主催するイベント「J300アワード」、いわば女性起業家の甲子園のようなこのイベントの、鹿児島大会「miniJ鹿児島」の運営にも携わっています。

時代に合わせて臨機応変に

起業して5年。自分の思い描いた景色を見るために、一歩一歩山を登り続けてきた脇野さん。コロナ禍という思いがけない障壁を、どう乗り越えようとしていらっしゃるのでしょうか。

「コロナにかかわらず、様々な変化が起きたときに、臨機応変に対応できるようになりたいと思っています。自分の居場所づくりのために、その手段として始めた翻訳会社で、その社会的な責任はきちんと果たしながらも、時代時代に合わせて、その時その時に必要とされるものに変えていけたらと思っています。」

実際、翻訳の仕事にも変化がみられるといいます。

「会社をはじめたころは、インバウンドという言葉が浸透し始めたころで、メニューを外国語にするという仕事が多かったんですけど、最近では徐々に徐々に、動画の字幕ですとか、外国語のナレーションの依頼が増えてきました。通訳の仕事も、今までは企業に出向いて会議などの通訳をしていたんですが、今はオンラインでということもあります。相手の表情をリアルタイムで見られなかったり、音声が聞こえづらいときに聞き返すことで生まれるタイムロスだったり、リアルとは違う難しさがありますね。」

世の中の変化に柔軟に対応しながら、鹿児島を多国籍・多文化共生のまちにするために貢献していきたいという脇野さん。そのためには、鹿児島に暮らす外国の方々と接する機会を、もっともっと増やしていく必要があると考えています。

「外国語のメニュー表を普及させようとしたのも、日本人と外国人の接点を増やしたかったからです。接点が増えれば、壁のようなものもなくなるんじゃないかと思っているんです。」

海外で現地の方々に助けられた経験が、起業の原点となっているだけに、鹿児島在住の外国の方々の力になりたいとの思いもあります。

「事業を拡大するということももちろん大切なんですが、困っている外国人たちから必要とされる、駆け込み寺的な存在になれたらいいなと思っています。私自身がとても助けてもらったので。」

ビジネスプランコンテストの審査員として思うこと

最後に、鹿児島県ビジネスプランコンテストの審査員として、どんなところに注目して審査をなさっているのかをうかがいました。

「私自身、自分の『想い』というのをすごく大切にしていて、その『想い』をたまたま事業化しただけの話なので、やっぱり自身の『想い』を大切にしているかどうかというのは、評価としてみていきたいと思っています。こういった時代ですので、いろんな新しいビジネスが出てくるんじゃないかなと、実はすごくワクワクしているんです。自分の『想い』を大切にして、それをかたちにしていく人たちを見る、もうそれだけでワクワクしますよね。楽しみにしています。」

見知らぬ土地で受けとったたくさんの優しさを原動力に、日本人も外国人も心地よく暮らせる鹿児島にしたいと突き進む脇野さん。そのお話をうかがっていると、ビジネスは「想い」だけではどうにもならないかもしれないけれど、「想い」がなければ始まらないのかもしれない、そう感じます。

このビジネスプランコンテストから、様々な「想い」のこもったビジネスが生まれ、そのビジネスが誰かを幸せにするとしたら、こんなにうれしいことはありません。応募して下さった皆様に感謝しつつ、審査の結果を待ちたいと思います。