今年、終戦から75年目の夏を迎えました。太平洋戦争で、日本は民間人を含め310万人が命を落としました。毎年8月になると、戦争で亡くなった方たちへ慰霊の祈りが各地で捧げられています。

当時、戦争という非常事態の中で、どのような暮らしがあったのでしょうか?太平洋戦争が始まった時、国民学校の3年生だった小松勝さん(88)を訪ねました。

戦時中の学校生活、怖かった空襲、生きるために必死だった戦後の暮らしなど……子どもが体験した戦争のお話を聞かせて下さいました。

田んぼに海軍の建物が出来た

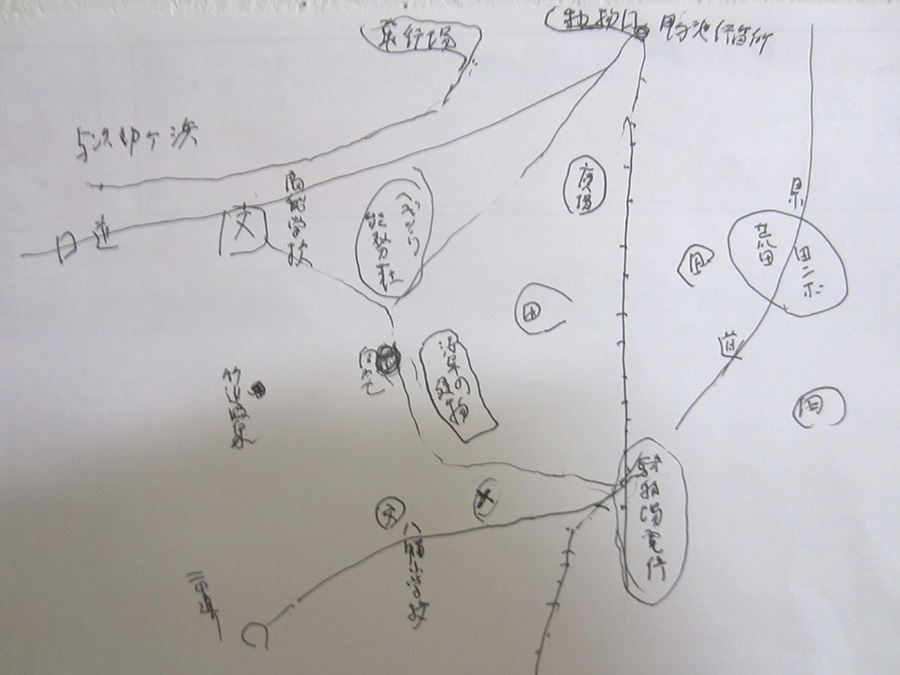

小松勝さんは1932年(昭和7年)生まれです。家は、鹿児島市の中心部から少し離れた鴨池町(騎射場電停から商船学校の中間あたり)にありました。警察勤務の父と母、5男3女の10人家族。当時はこんな大家族が珍しくありませんでした。小松さんは4男で上から5番目。記憶にあるのは田園風景の中で遊んだ懐かしい思い出です。

「私の小さい頃は、鴨池のあたりは、ずーっと田んぼが広がっていて、朝夕はカエルの鳴き声が響いていているような長閑なところでしたよ。田んぼの中でよくジュウボイ(大きなトンボ)採りをしたもんです。埋め立て前の鴨池海岸では、キスやゴチババがよく採れて、釣りにもよく行きおったですよ。」

田んぼや海がすぐ近くにある鴨池周辺は子どもたちにとって格好の遊び場でした。近くには鴨池飛行場がありました。鴨池飛行場は、1932年(昭和7年)に市営の水陸両用飛行場として建設されましたが、1938年(昭和13年)頃からは、旧海軍の実用機基地としての使用が始まったと言われ、1943年(昭和18年)4月には海軍航空隊が開設されました。太平洋戦争時には、海軍の部隊・教育機関の一つになり、多くの飛行練習生たちが集結して、搭乗・整備に至る前の予科練、錬成の場となりました。

「昭和14、15年の頃だったと思うけど、鴨池飛行場に着陸する飛行機の練習風景をよく見かけるようになってね。私はまだ小学校の1、2年生だった思うけど、良く飛行機を見上げるもんでしたよ。

随分後になってから、錦江湾(鹿児島湾)が真珠湾の地形に似ていることから、開戦前に鴨池飛行場を基地にして極秘で真珠湾攻撃の猛練習が行われていたと聞いて、ほんとにびっくりしました。空港が海軍の基地となってからは、田んぼが埋め立てられて、海軍の建物ができたりして、軍人さんや飛行兵たちが大勢行き来するようになって様子が変わってきましたよね。」

勤労奉仕の少年時代

1941年(昭和16年)12月8日。真珠湾攻撃によって太平洋戦争が始まりました。この時、小松さんは八幡国民学校の3年生。この年の4月に尋常小学校は国民学校と名を変えました。

子どもたちは、心身を鍛えてより強い日本国をつくるための小国民呼ばれ、「規律」と「連帯」をより強く求められるようになっていきました。

「どの学校の校庭にも、天皇陛下の写真(御真影)と教育勅語が納めてある奉安殿という建物があって登校したら、まず奉安殿に向かって最敬礼する。朝礼では毎日、東の桜島の方を向いて「海ゆかば」を歌っていました。

海行かば 水漬く屍(みづくかばね)

山行かば 草生す屍(くさむすかばね)

大君の 辺にこそ死なめ(へにこそしなめ)

顧みへり みはせじ(2番:長閑には死なじ)

「子どもには難しくて意味も分からなかったけど、今見ると、お国のために命を捧げるというような歌詞ですよね。毎日歌っていましたから、今でもよく覚えています。学校には海洋少年団と航空少年団があって、私は航空少年団に入りました。

今思うと、特攻隊の予備軍ですよね。手旗信号も覚えました。だんだん食糧が無くなってきてね。4~5年生の頃になると、学校の校庭の半分ぐらいが唐芋畑になりましたよ。

戦地に軍人さんがどんどん出て行って、内地では人手が足りなくなって、新聞を配るのも子どもたちの仕事になりました。学校に新聞を持ってきては、みんなで手分けして新聞配達をするんです。お国のために子どもも働いて、みんな一丸となって戦おうという世の中でしたよね。」

兄の出征

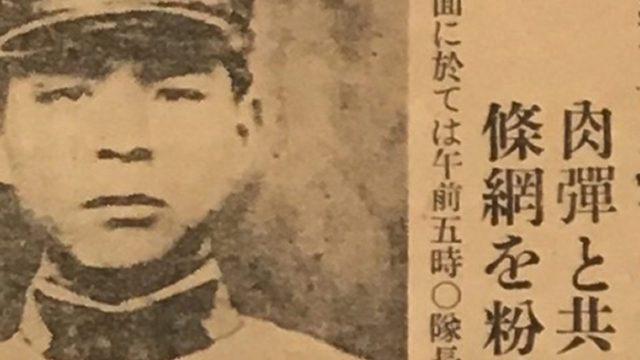

1943年(昭和18年)の冬、朝鮮の会社に勤務していた長男の為男さんにも召集令状がきました。

日本に戻り、千葉県の習志野戦車学校で訓練を受けていましたが、フィリピンに出征することになり、鹿児島の実家に一時帰宅した時のことです。床の間に飾ってあった兄の銃を触ってみたくなり、こっそり抱えてみたら、ズシリと重く、ぐらついたことを覚えているそうです。

軍人として出征する兄が誇らしく、翌朝、家族みんなで電車に乗って鹿児島駅まで見送りましたが、フィリピンのレイテ島の戦いで戦死、この時が最後の別れとなりました。次男の信彦兄は都城で陸軍の高射砲部隊に入隊、3男の立身(たつみ)兄は徴兵検査のため大阪から帰鹿。年上の兄たちは、戦地で戦うための戦場要員となっていきました。

予科練の少年たちとの思い出

1944年(昭和19年)頃になると、小松さんの家の周辺はとても慌ただしく、人の動きが激しくなってきたそうです。鹿児島海軍航空隊のあった鴨池周辺はいつも軍人さんや予科練の飛行練習生で溢れていました。

志願して集まった多くが10代の少年たちで、戦争末期には短期養成で実践部隊に回され、特攻や航空機以外の特攻兵器にも搭乗して、多くが命を落としました。戦死した基地出身者は1800人にも上ると言われています。小松さんには忘れられない思い出があります。

「冬の寒い日でしたよ。予科練の制服を着た凛々しい青年とそのお父さんとお母さんの3人がわが家を訪れて『この辺りは食事をできるところがないので、ここで食事をとらせていただけませんか』と言ってきたんです。重箱に入った赤飯の握り飯を持参していました。

母は家に招き入れて、3人で食事ができる場所を用意して、食べて帰ってもらいました。赤飯の握り飯のおすそ分けをもらって嬉しかったことを覚えています。どんな事情があったのか分かりませんが、もしかしたら、出陣前の最後の別れだったのかなぁと思うと、あの時のことが思い出されて切なくなります。

また、こんなこともありましたよ。これも冬の寒い日のことでした。夜の8時ごろ、陸軍の制服を着た青年が、うちの前の畑の肥溜め(こえだめ)に落ちたんです。肥溜め(こえだめ)の臭いがして臭かったですよ。母が尋ねると『私は今から久留米を通って南方に行く。』と言うんです。見るとズボンの半分から下がぐっしょり濡れているんです。母は『私の息子も、フィリピンに行っているんですよ。』と言って、ズボンを洗濯して、台所の居間で火を焚いて乾かして、食事をして帰ってもらいました。2時間くらいはいたと思いますよ。

母はフィリピンに行った息子のことを思って、せめて綺麗な身なりでお腹を満たして戦地に送り出してあげたいと思ったんでしょうね。あの人はあの後どうなったんだろうと思うと…今でも胸が詰まる思いがしますよ。」

空襲に怯えた日々

終戦の年(1945年)になると次々と空襲が始まりました。鹿児島は本土最南端の地として数多くの航空基地があり、太平洋戦争末期には特攻基地化。本土防衛の最前線となった鹿児島は猛烈な空襲にさらされることになりました。

鹿児島市でも1945年(昭和20年)3月から8月にかけて8回の空襲を受け、市街地の93%が焼失、犠牲者は3,329人に上りました。小松さんも生死を分けるような空襲に幾度も見舞われ、その記憶は鮮明です。前触れは、その年の元旦からあったと言います。

「最初に米軍機を見たのは国民学校6年生の時、昭和20年の1月1日のことでした。その日は良く晴れた日で、学校に行く朝9時頃だったと思うけど、B29が一機飛んできました。

その時、空爆はありませんでしたが、数か月後から次々と空襲が始まったでしょ。あれはおそらく鹿児島市街地を偵察、撮影するためだったんじゃないかと思いますよね。こちら側からも高射砲を撃つんだけど全然届かなかったですよね。」

最初の空襲は3月18日。近くの海軍航空隊基地を狙われました。この時の爆撃で6人が亡くなりましたが、そのひとりが小松さんの同級生でした。

「同級生の神宮くんという男の子で、グラマンの機銃掃射を受けて亡くなったんです。機銃掃射は、豆を炒る時のようなパチパチパチパチパチパチっていう音がするんです。あの音は今も忘れられません。卒業式が2日後だったんですよ。可哀想でした。」

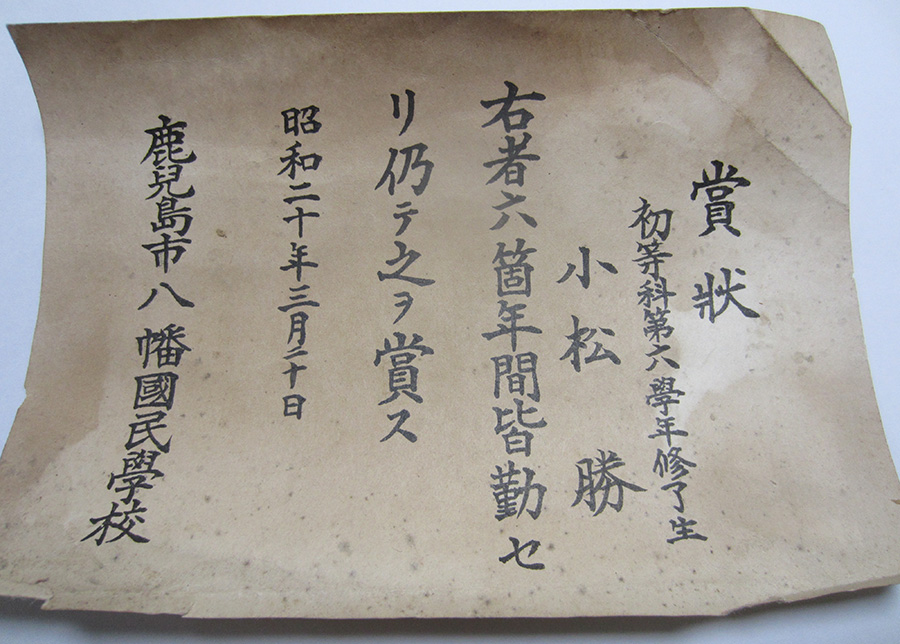

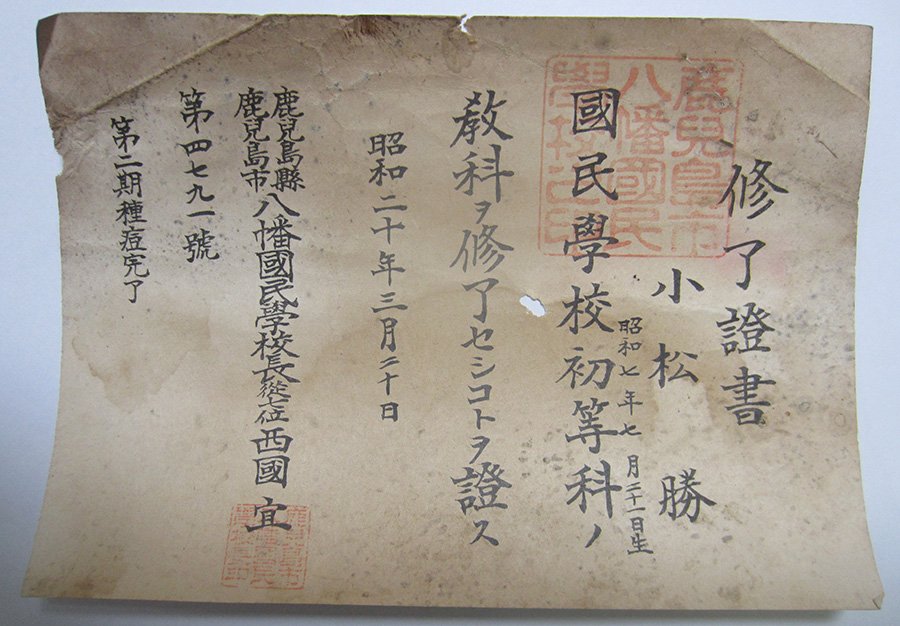

卒業式は、2日後の3月20日に行われました。亡くなった同級生のことを思うといたたまれなかったそうです。小松さんは、戦時中の混乱の中で1日も休まず学校に通った6ヶ年皆勤賞の賞状と卒業式でもらった修了証書をずっと大切に保管しています。

次の空襲は、旧制中学校(鹿児島中学校)に入学したばかりの4月8日。今度はもっと大規模なもので、自宅に近い騎射場や下荒田町、中心部の平之町や加治屋町、東千石町、新照院町が空爆されました。市の記録によるとこの時、大型250キロ爆弾60個が投下され、587人が亡くなり、424人が負傷しました。空襲警報は出されていませんでした。

「この日は、日曜日の曇り空でしたよ。朝からしきりに航空隊の飛行機がどこかに飛んでいくんで『どうしたんだろうね』と話していたんです。その後、朝10時過ぎでした。爆弾が落ちてきたんです。おそらく空襲の前に飛行機を疎開させたんでしょうね。

家の庭には、2つの防空壕が掘ってありましたから、家にいた私と兄と弟は二手に分かれて、あわてて壕に飛び込みましたよ。ピューピューピューピューと爆弾が落ちる音が恐ろしくて『ナムアミダ、ナムアミダ』と唱えました。壕の中に白い砂ぼこりがパーッと入ってきて、恐ろしかったです。

2つ下の弟、丈夫(たけお)は、少し前まで近くの広場で友達と遊んでいたんですが、空襲の20分くらい前に家に帰って来ていたんです。その後、その広場に爆弾が落ちて、一緒に遊んでいた友達は赤ちゃんをおんぶしたまま亡くなったそうです。赤ちゃんは首が無くなっていて、木にぶら下がっていたって聞いて、可哀想でね…弟は間一髪、助かったんです。」

母校の八幡国民学校の校庭にも爆弾が落ち、学校の防空壕に避難していた先生3人が亡くなりました。一家は安全のために原良の山奥の叔父の家近くに引っ越しますが、その後も4月21日、5月12日と空襲は続きました。そして6月17日、鹿児島市一円が焼夷弾の猛爆撃を受ける鹿児島大空襲が起きます。この日の空襲で2316人が亡くなり、3500人が負傷、市街地のほとんどが焼失するという壊滅的な被害を受けました。

「初めての夜間空襲でしたよ。寝入っていいたら、庭先に焼夷弾が落ちてきたんです。ドスンという大きな音で目が覚めて、着の身着のまま慌てて田んぼの土手をかがみながら走って、掘ってあった横穴に必死で逃げ込みました。頭の中は、もう真っ白です。

母は、枕一つだけ持ってきていました。美枝子姉さん(15歳)が3歳の妹、敏子(3歳)を連れて逃げようとしたんですが、あまりの怖さに妹を手放してしまったというんです。『ぐらしか。(可哀そうに)はよ、連れっこんと(早く、連れ戻してこないと)』と叫んで、慌てて連れに戻りました。立身(たつみ)兄がいない。兄はひとり、火がついた家の屋根の消火活動をしていたそうです。

隣の家が焼夷弾の直撃を受けて、一家6人亡くなっていました。一歩間違えば、私たちがそうなっていたんですよね。家族全員、助かったのは奇跡だったと思います。」

空襲は、終戦直前まで続きました。そして迎えた8月15日。小松さんは、校長先生から「戦争が終わったこと、日本が負けたこと」を聞きました。13歳。中学1年の時でした。

「聞いた時は、やっぱり悲しかったですよね。小さい頃からずっと戦争一色で、『日本は勝つんだ』と聞かされて、軍事教育を受けてきた軍国少年でしたから。でもね、本当に苦しかったのは、戦争が終わってからでしたよ。この話が出ると、涙が出てくるの。」

戦後 生きるための闘い

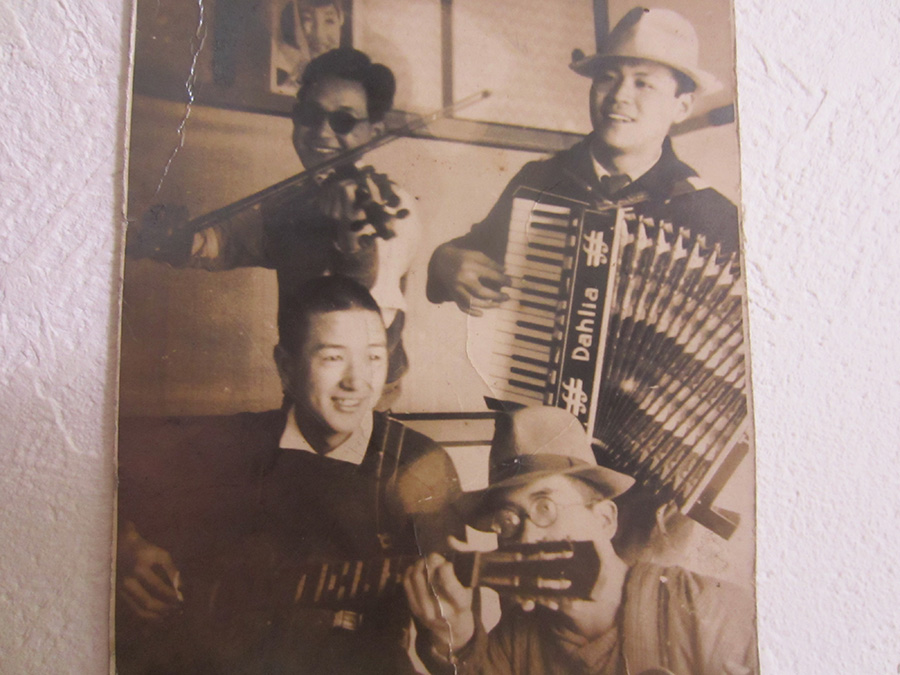

終戦から半年もたたないうちに父親が病気で亡くなり、22歳から4歳まで7人の子どもが残され、母親みのさんが女手ひとつで家族を支えなければならなりませんでした。復員してきた兄の信彦さん(次男)と立身(たつみ)さん(3男)は、鹿児島市内のお醤油屋さんと漬物屋さんで働き始めました。

食糧不足を少しでも補おうと、畑を借りてサツマイモやカボチャなどを作りましたが、一家8人が食べていくには、畑の野菜や配給だけではとても足りず、母親が列車に乗って栗野町や吉松町など地方の農家を回って、米やサツマイモを手に入れてきては、食いつないでいました。

「いわゆるヤミ米、ヤミ物資ですよね。配給以外の食糧をやり取りするのは違法だと分かっているんですけど、それをやらないと、みんな生きていけなかったですから。当時そういう人がいっぱいでした。

学校が終わると家の玄関に私のリックが置いてあるのよ。涙が出そうになったけど、お袋が難儀しているのが分かっていたから、土曜日や日曜日には、私もお袋と一緒に汽車に乗って、農家を一軒一軒回って、ヤミ物資をリックにいっぱい背負って帰ってくるもんでした。

当時まだ小学生だった弟の丈夫が、いつも鹿児島駅まで自転車で迎えに来てくれていてね…それが弟の仕事でしたよ。東京や大阪では餓死したり、栄養失調で亡くなる人も多かったですよ。法を守る仕事の裁判官が、配給だけの生活を守って餓死するという事件もあったりしでね、とにかくみんな生きていくことで精一杯でしたよ。」

鹿児島駅の周辺にはヤミ市ができ、物々交換をしたり、食料品や日用品を売り買いする場所になっていました。

小松さんは、ヤミ市でもお母さんと色々なものを売ったそうです。まだ13、14歳の少年でしたが、少しでもお母さんや家族を助けたいという一心で、売るものも自分で考えました。

「あの頃、家の近くの稲荷川で、川のりがいっぱい採れたのよ。これを売ったらいいんじゃないかなぁと思ってね。お袋が川から採ってきて、2人で売りましたよ。一皿50銭でしたけど、結構売れました。(笑)

あと、さつま芋でお団子を作ったら売れるんじゃないかと思って、買い出しで、種用のさつま芋を仕入れてきて、ズルチン(砂糖の代わりに、当時よく使われていた人工甘味料)を混ぜてお団子を作って売りました。これは全然売れなくてね、工員風の人が一人買っただけでしたよ。(笑)

ヤミ市を仕切っていた的屋(テキヤ)のお兄さんが、場所代の寺銭を払えって言ってきたこともあってね。お袋が『この子は親もおらん(いない)から助けっくいやい。(下さい)』と言ったら、何も言わずにそのまま使わせてくれましたよ。ヤミ市には、子どもたちもたくさんいましたよ。あの頃のことを思い出したら、涙が出てきますよ。」

戦争が終わって駅前には、家を失い、親兄弟を亡くし、戦争孤児となって路上生活をする子どもたちもいました。ヤミ市で物を貰ったり、売ったりしなければ生きていけなかったのです。

小松さんも、勉強したくてもそれどころではない生活が長く続きました。「戦争が終わってからが、生きていくための闘いでしたよ。」と振り返ります。長男、為男さんの戦死公報が届いたのは、戦後の混乱からようやく立ち直りはじめた1948年(昭和23年)のことでした。終戦から3年が経っていました。

「お袋がよく泣きおったですからね。家族みんなが可哀想でした。戦争は、親兄弟を亡くし、家も財産も何もかんも無くなってゼロになるんです。戦争だけは絶対しちゃいかんです。

最近、議員さんたちの勇ましい発言をよく聞くとね、昔よく聞いていたあの頃の話によく似ているなぁと思って心配になることがあります。私たちはどんなことがあってもあの道を選んだらいけない。」キッパリとした小松さんの言葉から不戦への強い決意が伝わってきました。

生きるよろこびを抱いて、今を生きる

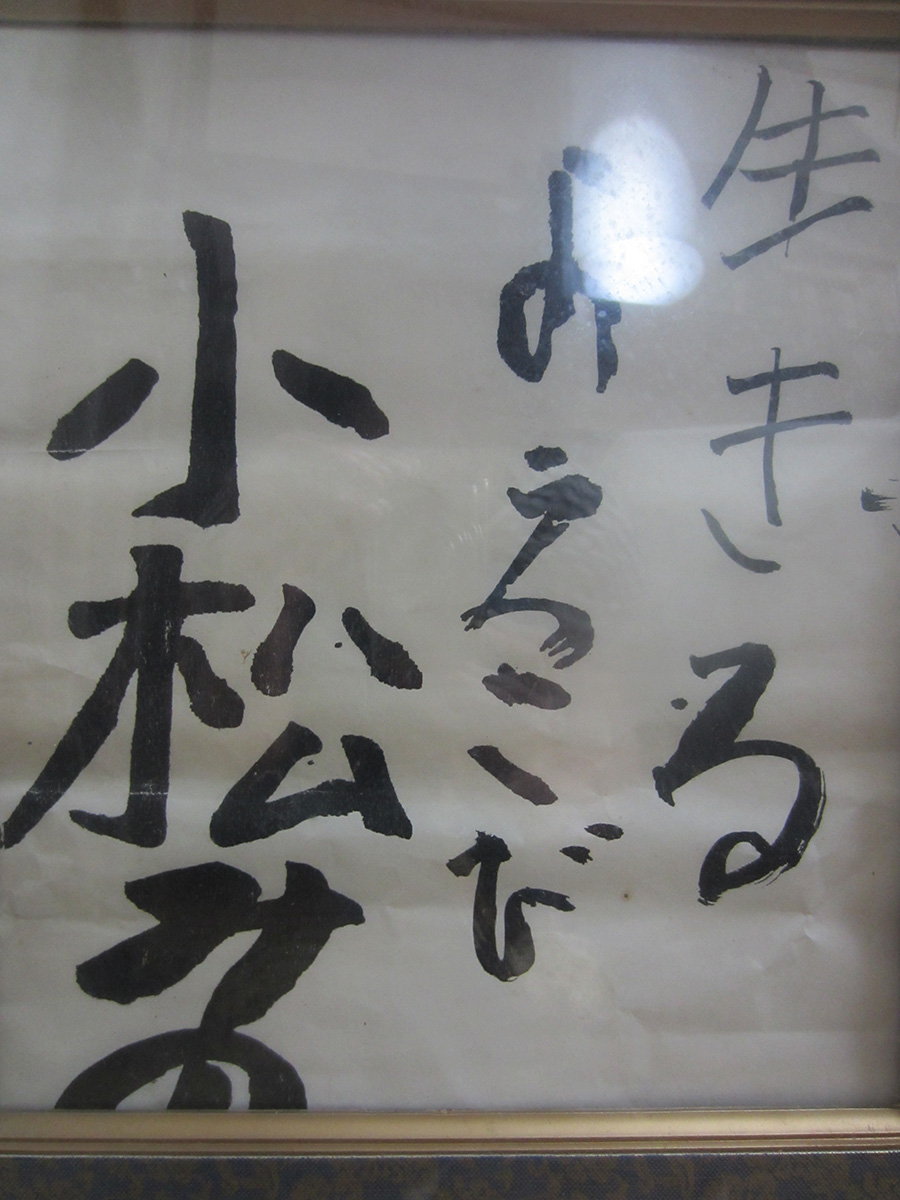

小松さんは、最後に家に飾ってある母親からの言葉を見せてくれました。1983年(昭和58年)84歳で亡くなった母、みのさんが晩年に書き残したものです。

戦争で息子を亡くし、戦後、女手ひとつで子どもたちを育て、苦労の連続だったと思っていた母親が「生きるよろこび」という言葉を書いたことに驚きと感動を覚えたと言います。

この言葉は、子どもたちや次の世代に伝えたかった母からの遺言に思えて、忘れたことはありません。

おわりに

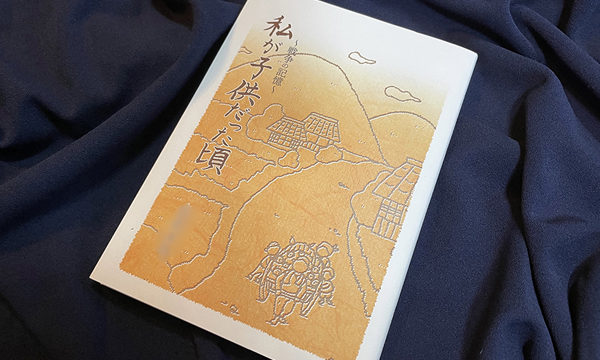

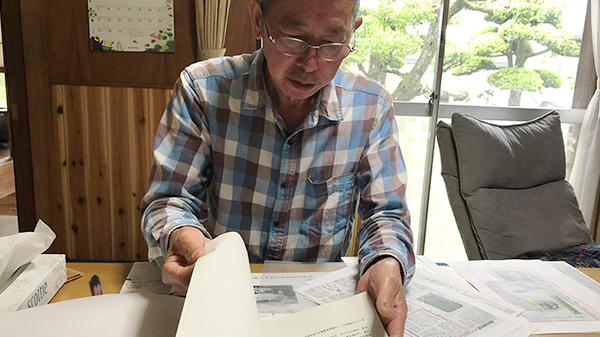

小松さんは、家庭を持ち、生活が落ち着くようになってから、戦争に関する資料を集め、自分の体験した記憶を振り返るようになりました。小松さんの戦中・戦後は、いのちをつなぎ、生活の困窮から抜け出すために必死に生き抜いていくことの連続でした。

戦争が子どもたちにとっていかに過酷で、あたり前の日常を奪うものであるかを知ることができました。総務省の人口推計によると、2018年には、戦後生まれが総人口の83.6%となり、日本人の多くが戦争を知らない世代となりました。

小松さんと戦中・戦後の苦難を共にしてきた8人の兄弟姉妹も、すでに5人が他界しました。数少なくなった戦争体験者の声を聞くことがいかに貴重であるかを改めて感じています。これからも可能な限り、それぞれの人生の中にあった戦争を聞き届ける活動を続けていきたいと思います。

2017年、いつも前向き元気印!地域のまとめ役としてボランティア活動に奮闘する小松さんを2回のシリーズでご紹介しました。よろしかったらご覧ください♪