これまで「てのん」にご登場いただいた方々が、今、新型コロナウイルスとどう向き合い、どう乗り越えようとしていらっしゃるのか、オンラインで結び、率直に語っていただくシリーズ。

4回目は、鹿児島初の子ども食堂を立ち上げ、かごしまこども食堂・地域食堂ネットワークの代表を務める園田愛美さんに「子ども食堂の今とこれから」について聞きました。

シリーズZoomインタビュー動画

第4回のゲスト園田愛美さんとの出会い

2016年6月、鹿児島市内の団地の福祉館で小さな子ども食堂が産声を上げました。鹿児島初となる子ども食堂を立ち上げた人はどんな人だろう?「森の玉里子ども食堂」に伺ったのは2年半前(2017年10月)のことでした。

ボランティアさんに交じって子どもたちを迎える準備に忙しそうなひとりのお母さん、それが園田愛美さんでした。園田さんが小学校の先生をしていて5歳、1歳10ヶ月、5ヶ月とまだ小さい3人の女の子のお母さんであることに驚きました。

立ち上げへの思い

当時、子ども食堂への思いをこんな風に語って下さいました。

「私自身が母親になって出産・育児を経験する中で不安になったり、孤独を感じたり、社会や地域との隔たりを感じることが多くありました。そんな時、気持ちを受け止め、心を軽くしてくれる場所が身近にあったらどんなにいいだろうと思いました。

また子どもたちにとっても、かつてのように地域の人たちの中で育ち育てられという環境が少なくなっています。子どもたちには自分を大事にしてくれる大人がすぐ近くにたくさんいることを感じてほしいし、地域のあたたかさに包まれながら育ってほしいと思いました。

子ども食堂はその思いを実現する居場所になると確信して、思いが募りました。それからは猪突猛進でした。(笑)」

「子供の居場所」に起きた新型コロナウイルス問題

月2回開催される「森の玉里子ども食堂」には、毎回70人前後の親子が参加するようになり、20人ほどのボランティアさんたちが交代で運営や調理に奮闘して下さるなど定着し、6月には開設から丸4年を迎えようとしていました。

そんな矢先に起きた新型コロナウイルス問題。全国一斉に学校が休校となる中、全国各地で子ども食堂の休止が相次ぎました。「森の玉里子ども食堂」も限られた空間にみんなが集って食事をする子ども食堂の開催は、休止せざるを得ないという判断をしました。

もともと子ども食堂は、孤食や栄養不足など「子どもの食の貧困」を背景に生まれましたが、子どもの育ちを住民力で支援していこうという新しい社会活動が多くの人の共感を呼び、地域とつながる新しいコミュニティとして全国的に急増してきました。

未だ自粛を続ける子ども食堂が多い中、これからのことが気になります。園田さんはかごしまこども食堂・地域食堂ネットワークの代表も務めていて県内の子ども食堂が互いに手をつないでいくまとめ役も担っています。

ZOOMインタビューは、ステイホーム中のご自宅から

5月11日、鹿児島では臨時休校となっていた小学校が再開され、園田さんの教員生活も再開しました。ZOOMインタビューは、日曜日の夕方、ご自宅を結んで行われました。

3人(8歳、4歳、3歳)のお嬢さんたちはお昼寝をしたり、おうちのお手伝い中。特別支援学校の教員をしている夫の陽輔さんは夕食のカレーを作っている最中と教えて下さって、ほのぼのとした園田家の休日のご自宅からのZOOMインタビューとなりました。

本当に大切なことが見えてきた

支えてくれる人たちに励まされ…

子ども食堂にとって「食事の提供」と「集う」ことが出来ない今の状況は相当辛いことなのではと思っていましたが、意外にも園田さんの表情は晴れやかでした。試練の中で気づかされることがとても大きかったからです。

子ども食堂が開けない中で「今自分たちにできることは何だろう」とスタッフみんなが考え、新しい支援が生まれました。善意で届けられるいつもの食材を必要としている家族にお渡しする食材提供の支援です。

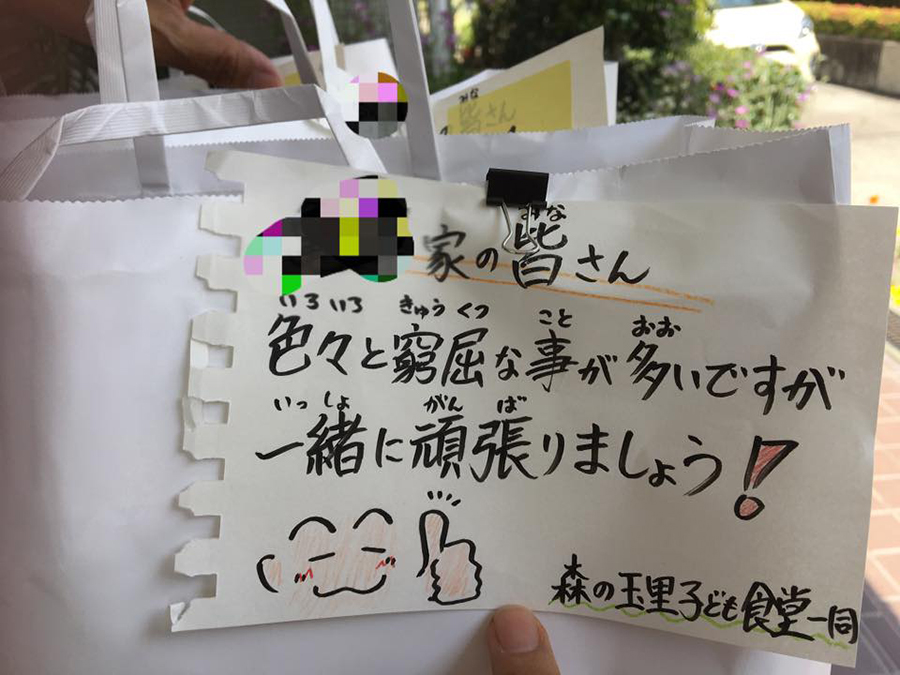

お弁当や励ましの言葉も添えて届けることになりました。

これはステイホームで頑張っている子どもたちやそのご家庭を何とか応援したいというボランティアさんたちの声から生まれたもので、活動を支えてくれている人たちの存在に今も励まされています。

「会えない」けれど「繋がれる」

そして、これまで「みんなで集まること」が何より大事だと思っていたけれど「集まることができなくても、気持ちを通い合わせて、励まし合うことができる」ことを実感したそうです。コロナ禍の中で生まれた支援を通して、寄り添う気持ちを伝えつづけることが何より大切だということに改めて気づかされたと言います。

待ってくれている人、必要としている人がそこにいる

予想を超える食材支援への申し込みにも驚きました。当初申し込みは2~3件あるだろうかと思っていましたが、毎回それをはるかに上回る申し込みがありました。

「食費が大変なので、助かります。」「有難い」「励まされます」などの声が寄せられ、支援を待っている人、必要としている人がそこにいることを教えてくれました。

食材を必要としていながら、受け取りに来ることが難しいご家庭のところにはスタッフが個別に食材をご自宅に届ける支援も始めました。食材とお弁当の受け渡しの日には、顔なじみのご家庭のみなさんとつかの間の再会を喜び、「頑張ろうね」の声が交わしされました。

これまで4年間積み上げてきた活動が間違っていなかったと感じることができ、これからの活動の力になったそうです。

子ども食堂同士が手をつないで、ドライブスルーバザーを開催

先日は、鹿児島市内4カ所の子ども食堂(なかす子ども食堂、ほしがみね☆みんなの食堂、喜入子ども食堂、森の玉里子ども食堂)が連携して「ドライブスルーバザー」も開きました。

外出自粛で大変な思いをしている子どもたちにドライブスルー形式で、カレーやしらす丼やおもちゃを無料配布したり、手づくりマスクやお弁当の販売などを行いました。

今は4ヶ所とも通常の食堂は開催できていませんが、「困っている人たちの手に届く支援をしたい。こんな時こそ頼りにされる子ども食堂でありたい」という共通の思いで繋がり実現しました。コロナ禍の中で生まれた新しい連携でした。

インタビューを終えて

「私は誰よりも不器用」と話す園田さんは、当初から子ども食堂を一過性のブームではなく、地に足をつけた活動として大切に育てていきたいと話していて、今もその気持ちにブレはありません。

新型コロナウイルスの問題に直面して、子ども食堂とその中で繋がり合ってきた人たちが自分にとってどんなにかけがえのないものかを再認識することができたそうです。

新型コロナウイルスによって子どもたちの生活は激変しました。これまで子どもたちが当たり前に過ごしていた日常が失われる中で、子ども食堂の果たす役割はさらに大きくなることでしょう。

いつも真っすぐに、飾りなく心の内を語って下さる園田さんの語り口の中に、これから先、どんなかたちであろうとも「子どもとその家族に寄り添い続ける子ども食堂でありたい」という決意を感じました。

今も試行錯誤の中、頑張っている子ども食堂のみなさんや子どもたちに「一人では乗り越えられないことも、誰かと分かち合うと乗り越えていける。

みんなで一緒に頑張りましょう。」と笑顔でエールを送って下さいました。