かつて155万人もの日本人が移住していたという旧満州(現中国東北部)。

終戦直前の昭和20年(1945年)8月9日のソ連軍の侵攻とともに争乱の地となりました。民間人が巻き込まれ、多くの悲劇を生んだ旧満州の地で命がけで家族を守り、祖国の地を踏んだ女性のおはなしです。

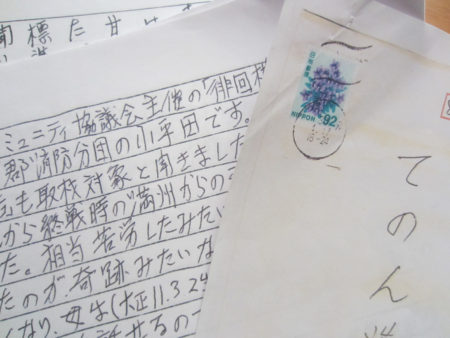

「てのん」に鹿児島市の60代の男性からお手紙が届きました。

届いた手紙

「子どもの頃、両親から終戦時の満州からの引き揚げの話を聞かされたものでした。九死に一生を経て、帰国できたのが奇跡みたいな話でした。父はすでに亡くなり、母は高齢で入院中ですが、まだ今なら昔の話が出来ます。後世の為にも残しておきたい思いがあるので、是非、取材をご検討頂ければ有難いです。」

母親の戦争の体験を「伝え残したい」という息子さんからのお手紙でした。病院から一時帰宅していたお母さんの元を訪ね、その体験を伺いました。

そのお母さんは、小平田ツルさん。大正11年生まれの96歳です。

「よう生きて帰れたなぁと思います。」時折、目を閉じて、遠い昔の記憶を一つひとつ取り出すように、おはなしが始まりました。

「娘時代、タイピストとして向こうに(旧満州)に渡っていたの。鹿児島市にタイピストの養成学校があって、その第一期生でね。あの頃の最先端の仕事だったよ。」

戦前からモンゴルや満州に渡り、タイピストとして活躍していたツルさんは、ハイカラで進歩的な女性でした。22歳の時(昭和18年)、幼なじみの男性との縁談がまとまり、いったん鹿児島に戻り、式をあげて再び夫と満州に渡りました。

太平洋戦争最中、親戚が集まり結婚式をあげて祝った

夫の仙次郎さんは、警務課の私服刑事で、本渓湖市(現在の遼寧省東部)の派出所勤務でした。向こうは、内地に比べて空襲もなく「満州にいたら大丈夫。」という安心感があったそうです。

一夜にして世界が変わった

昭和20年(1945年)8月15日。日本の敗戦によって、それまで平穏だったツルさんたちの暮らしは一変しました。侵攻してきたソ連軍、中国の共産党軍と国民党軍との内乱、市街戦が毎日のように繰り返され、暴行、略奪が横行する争乱の町となりました。

「日本人の家には、毎日のように石が投げ込まれるので、窓ガラスには戸板を打ちつけて、小さな窓から外を覗いて、いつでも逃げられるようにしていました。道路では若い女の人が強姦されていました。今でも目に引っかかっていますよ。忘れられません。当時、息子が1歳3ヶ月でね。家にソ連兵が入って来た時は、恐ろしくて。言葉が通じないから、子どもを抱きながら、必死で(こうして)手を合わせて、『助けて下さい。助けて下さい。』って拝んだよ。そうしたら『分かったから』という仕草をして立ち去って、それ以上は手荒なことはされませんでした。ホッとしましたよ。」

ソ連軍、八路軍、国民党軍、政権が変わるたびに軍票(金)が変わり、うっかりしているとただの紙切れになってしまいました。医者、看護師は何処かに連れ去られ、病人が出ても、薬も注射もなく、たくさんの人たちが死んでいきました。男たちは、使役に駆り出され、残された女性や子どもたちは毎日、怯えながら生活していたそうです。

夫が捕らえられて…

そんな中、事件が起こります。警務科の私服刑事だった夫の仙次郎さんが日本人の密告により、八路軍(毛沢東率いる共産党軍)に捕らえられたのです。ちょうど夕ご飯の時でした。突然、兵隊が自宅に踏み込んできて、銃剣を突き付けながら仙次郎さんを連行していったのです。日本刀や拳銃など多量の武器を所有しているのと疑いをかけられてのことでした。ツルさんは夫の無実を訴えるため、子どもを知人に預けてすぐさま夫が連行された八路軍の本隊へ向かいました。そこで目にしたのは信じられない光景でした。

「ちょうど、うちの人が大部屋のピンポン台の上で両手両足を縛られて中国によくある首の長いヤカンで水攻めの拷問を受けている最中でした。無我夢中で、とっさに兵に飛びついて、ヤカンを床に叩きつけて助けましたよ。」

ツルさんは、大勢の兵に取り囲まれ、叩かれ、蹴飛ばされたそうですが、痛みは少しも感じなかったそうです。当時、八路軍は農兵の集まりで日本語の読み書きができる兵士は少なく、話し合いは出来ませんでした。日本語のできる隊長との話し合いを願い出て、直談判する事になったのです。

「隊長の部屋に通されたら、そこにはトラの皮のカーペットが敷かれていて。ペチカがどんどん燃えていて、甘い良い香りがしていて別世界でしたよ。その隊長は、日本語もとても上手で、私の話を良く聞いてくれました。とにかく、夫が武器を隠し持っていないことを必死に訴えました。

すると最後には『今夜は奥さんの勝ちです。ご主人は幸せですね。』と言ってくれて、帰りには護衛の兵まで付けてくれて官舎まで送り届けてくれました。あん時(あの時)は、命がけでした。ぼたん雪の降る寒い夜でね。提灯を下げながら帰ったのをよく覚えています。」

帰りの道すがら穴が掘ってあるのに気がついて、護衛の兵士に尋ねたら、「ご主人を埋めるために隊長命令で掘ったものだ」と聞かされて、背筋が凍る思いだったそうです。

「今思っても、ようあんな勇気があったもんだと思うけど、あん時(あの時)は、助けなきゃという一心で必死だったから。ほんと女傑じゃったなぁと思いますよ。」

追われる身に…

その後、その八路軍の隊長が、羊羹など珍しい食べ物を持って毎日のようにツルさんの家にやって来るようになり、息子の義博さんのこともとても可愛がってくれたそうです。ある夜、その隊長が家を訪ねてきて、「お米やお金をたくさんやるから、日本人が持っている拳銃や鉄砲を調査する仕事をしないか。」と誘われたそうです。

当時、残留日本人を軍に編入させ情報や技術を得ようという動きが進んでいました。共産党軍と国民党軍の国共内乱も各地で激しさを増していました。身の危険を感じたツルさんたち家族は、その夜のうちに着の身着のまま、夜逃げ同然で官舎を離れ、夫の同僚の警察官のところに身を寄せました。「シャオピンテン(小平田)を探せ」との命令が出回っていることを知り、一週間ほど、その友人の家の押し入れの中にかくまってもらっていたそうです。

その後も、住まいを転々としますが、ツルさんの夫は、再び戦犯として連行され、人民裁判で13年の刑を受け、収容所送りとなりました。面会は許されていて、ツルさんは着替えなどを持って、仙次郎さんに度々会いに行ったそうです。

収容所は、4畳半ほどの狭い部屋で、日本人、朝鮮人、台湾人など20人ほどがぎゅうぎゅう詰めに閉じ込められていました。

手足に重い鎖が嵌められ、昼は石炭堀りの重労働、雑居部屋は、高窓から洩れる僅かな明かりしか無く、ノミとシラミとの戦いだったそうです、トイレには紙もなく、靴下や上着を小さく裂いては用を足していたと言います。

悪臭と究極の精神状態で追い詰められて、気がおかしくなる人も多く、幹部からひとり、またひとりと銃殺されていったそうです。

鹿児島弁の暗号

「うちの人も、このままここにいたら死んでしまう。殺されてしまう。と思いましたよ。『考え方を変えたら出してもらえる。』という話を聞いてね。紙に、平仮名で「びんたんきりかえをしやい。はよでらるっから。」と書いて、それをこよりにして、面会の時に渡す肌着の中に見つからないように忍ばせて、渡したんですよ。」

これは、「頭の切り替えをしなさい。そうしたら、早く出られるから。」という鹿児島弁。鹿児島弁なら、たとえ日本語の出来る人いたとしても気づかれずに、夫への伝言になると考えたツルさんの策でした。夫を助け出したい一心で思いついた鹿児島弁の暗号。その後、しばらくして仙次郎さんは解放されました。

長男の蘇生

ソ連軍占領下にあった満州では引き上げが大幅に遅れ、取り残された人たちは飢えや寒さ、感染症などで次々に亡くなっていきました。苦しさから子どもの人身売買も横行していました。日本人学校の校庭は亡くなっていく子供たちの墓場となっていたそうです。当時、まだ2歳にも満たなかった息子の義博さんも栄養失調から一時仮死状態となりました。息をしなくなった義博さんの顔にガーゼの布をかぶせて、弔おうとしていたときの事です。

「もう、息もしなくなってたの。そしたら、誰かがどこかからお医者さんを呼んで来てくれて。確か眼医者さんでしたよ。『何でも良いから、注射の一本でもして下さい。』とお願いしたんです。

このまま何もしないで死なせるわけにはいかないと思って。『どうなるか分かりませんよ。』と言われたんだけど、『良いですから、お願いします。』と言って、注射をしてもらったの。

そしたらね、しばらくしたらガーゼの布がフーフーって動き出したんですよ。息を吹き返したんですよ。生き返ったの。もう嬉しくってね。」

祖国に生きて帰る

満州での集団引き揚げがようやく本格化したのは、ソ連軍が撤退し、中華民国の占領下となった終戦の翌年、昭和21年(1946年)の5月になってからのことでした。

「夫が警察官だったからでしょう。私たちの引き揚げは、ずっと後になってから、最後の方でしたよ。確か20回目の集団引き揚げ船でした。港まで、何日間もかけての屋根のない貨車で移動しました。リックの中には、主食のバクダン(トウモロコシのポン菓子)を茶壷に入れて。あれで飢えが凌げたの。着の身着のまま、材木を積んだ20両ぐらいの貨車に乗り込んで、ぎゅうぎゅう詰めで雨ざらしでね。途中で幼い子どもたちが力尽きて、たくさん亡くなりました。

貨車は、止まっては動き、また止まってだったので、止まったところで、亡くなった子どもたちを降ろしてね。何もできないから、何かの花を挿して、その場を離れたのを覚えてますよ。息子も骨と皮になってたけど、何とか家族3人生き延びて、佐世保港に着いた時は、本当に嬉しかったですよ。

その時、最初に食べさせてもらったのが、からいものツルだけが入ったお汁でした。本当に美味しかったよー。フダンソウのような味がしてねぇ… あの味は、今でも忘れられません。」

この体験を伝えたい

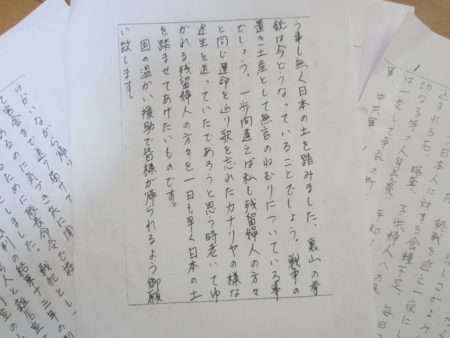

ツルさんにとって、引き揚げの体験は思い出したくない本当に辛い経験でした。でも生き残った者としてこの体験を伝えなければという思いで、夫が亡くなった2年後の戦後50年の年に、自分の体験を書き記し、地元の新聞社に投稿しました。投稿文の最後はこう締めくくられていました。

一歩間違えば、私も残留婦人の方々と同じ運命をめぐり、歌を忘れた

カナリヤのような余生を送っていたであろうと思う時、老いていかれる

残留婦人の方々を一日も早く日本の土を踏ませてあげたいものです。

国の温かい援助で皆さまが帰られるようお願いいたします。

(当時のツルさんの投稿文より)

ツルさんは、中国残留孤児や残留婦人の話がテレビや新聞で取り上げられるたびに、いたたまれない気持ちになったそうです。

でも、戦後は家族を養うことに精一杯で、ゆっくりそのことを振り返る余裕はありませんでした。夫が亡くなり、戦後50年目が経った時、記憶が確かなうちに、どうしても伝えておかなければという強い思いでペンを執りました。

厚生労働省によりますと(平成30年5月31日現在)日本に永住帰国した残留孤児、婦人の総数6722人(家族を含めた総数20903人)中国残留日本人孤児の総数は2818人。このうち1534人の身元はまだ判明していません。

母の体験を聞く…

今回、ツルさんのお話を伺うにあたって、3人の息子さんとそのお嫁さん、娘さんが集まって下さいました。

話を聴く度に、「あの時、お父さんやお母さんが死んでいたら、私たちもいなかったんだよねぇ。」口々に、そんな声が聞こえてきました。

ツルさんは、家族が無事で帰って来られたことを喜びながらも、当時満州にいたお兄さんがシベリアに抑留され、遺骨も無く石ころとなって帰ってきたことを無念そうに話されました。命の危険に何度も晒されながら、家族を守り生き抜いてきたツルさんを見ていると、人が生きていく逞しさを感じると共に、紙一重の差で、多くの人の人生が奪われたその重みを胸に刻まなければと思いました。

満州からの引き揚げの犠牲者約24万5000人(日ソ戦での死亡者を含めて)。家族離散、生き別れ、死別など…この犠牲者の数をはるかに超える苦難が引き揚げた方々の戦後にあったことを忘れてはならないと思いました。

おわりに

年齢と共に薄れていく記憶の中で、引き揚げの時の生々しい体験は、96歳になった今もツルさんの心に奥深く生き続けていました。

刻み込まれた強烈な体験の記憶は消えることがないのだと実感し、こうした方々の証言を聞き続けていくことの大切さを改めて感じました。

てのんでは、みなさんから「戦争のおはなし」を聴き取り、伝える活動を続けています。

戦争体験をお持ちの方は「てのん」編集部までご連絡ください。

>お問い合わせフォームよりお問い合わせください。